1日24時間を効率よく利用するために、睡眠を削るという人もいるがそれは非効率。注目すべきは脳科学だ。AERA 2019年11月11日号に掲載された記事を紹介する。

* * *

「時間の捻出法とか、仕事の効率化とか。自己啓発本を読み漁っていました」

推薦で有名私立大学に入り、体育会系ラグビー部の先輩のコネで大手広告会社に就職した男性(32)はそう振り返る。苦労してこなかった分、入社後は同僚や先輩が優秀に見え、コンプレックスを感じた。

仕事ができるようになりたいと先輩に相談すると、「人の2倍働け」とアドバイスされた。そんなときに知ったのが、1日3時間の睡眠で暮らす「短時間睡眠法」だ。本を読むと「質のよい睡眠なら3、4時間で十分」「自由な時間が増えた」「体調がよくなった」という体験者の声があり、興味を持った。社内に「1日4時間しか寝ないが絶好調」と豪語する先輩がいたことも、背中を押した。

起床は毎朝7時。睡眠時間を4時間と決め、午前3時に就寝する生活を始めた。夜は栄養ドリンク片手に持ち帰った仕事をこなし、休日も午前中は英会話、午後はジムやマーケティングの同好会に参加するなど動き回った。もともと夜型だったので午前3時まで起きていることは苦ではなく、日中に強い眠気を感じることもなかった。

異変を感じたのは3~4週間経ったころ。プレゼンの資料をつくろうとしても、頭がぼうっとして考えがまとまらず、アイデアも浮かばない。食欲もなくなった。そんなタイミングでインフルエンザにかかり、内科を受診。ショートスリーパー生活について話したところ、「普通の人がそんな生活をしたら早死にする」と叱られた。40度近い発熱があり、会社を休んで体が欲するままに休養を取った。数日後、熱が下がるのと同時に頭がすっきりしてくるのを感じた。

「2倍働く」ために寝ないのは極端過ぎる。もっと効果的に1日を過ごす方法はないのだろうか。

脳神経科学者で早稲田大学リサーチイノベーションセンターの枝川義邦教授はこう話す。

「人間はDNAレベルでひとりひとり全く違いますが、多くの人にとって最適な24時間の使い方の“傾向”は脳科学からひもとくことができます」

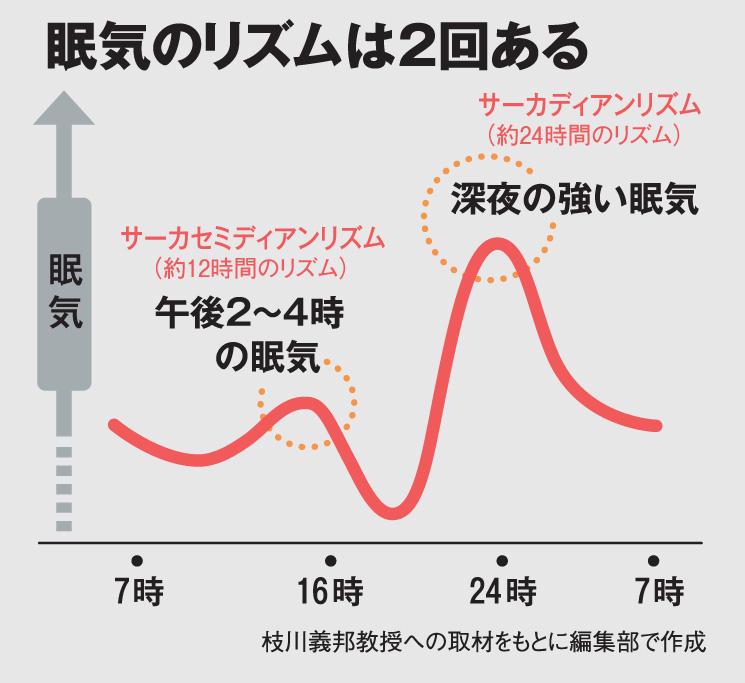

枝川教授によると、人間の体にはいくつかの「時計」が備わっている。代表的なものがサーカディアンリズムとサーカセミディアンリズムで、前者は24時間、後者は12時間単位で刻まれている。さらに脳が1日に処理できる情報量には限りがあり、これは睡眠でしか回復しない。時間術を考えるうえでは脳の限られたリソースをどう使うかも重要だ。(編集部・川口穣、ライター・熊谷わこ)

※「起床直後は脳の覚醒度がピーク 優先すべき仕事の内容は?」へつづく

※AERA 2019年11月11日号より抜粋