パーキンソン病は厚生労働省の指定難病で、2014年の推定患者数は16万3千人。中年以降に発症することが多く、高齢になるにつれ有病率が高まる。治療が極めて複雑で、専門の医師による診察が重要となってくる。週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院2019」では、専門医にパーキンソン病の最新治療や病院の選び方について取材した。

* * *

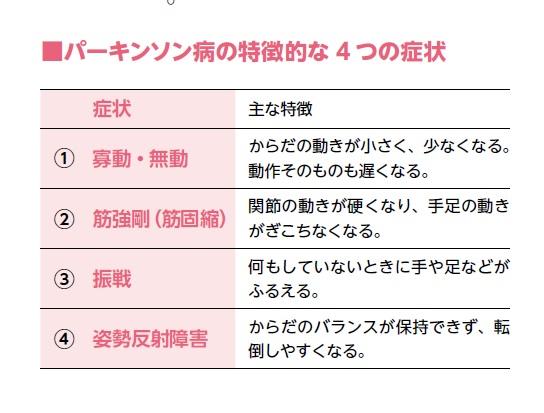

パーキンソン病の4大症状は、動作が遅く、小さく、少なくなる「寡動(かどう)・無動」、手足の動きがぎこちなくなり、関節の動きが硬くなる「筋強剛(きんきょうごう)(筋固縮)」、手や足がふるえる「振戦(しんせん)」、バランスをとりづらくなる「姿勢反射障害」である。

脳の深部の中脳黒質にあるドパミンを含んだ神経細胞が減り、脳の神経細胞間の情報伝達が滞って、さまざまな機能が失われていくためにおこると考えられている。亀田総合病院脳神経内科部長代理の柴山秀博医師は言う。

「パーキンソン病の診断や治療は、医師が患者さんの訴えを聞き、からだの様子を診て触ることが中心です。4大症状のうち、筋強剛は触らないとわかりません。適切に患部を触って診てくれる医師のいる病院を選んでほしいです」

筋強剛などはまとめて運動症状と呼ばれ、症状が出る数年から数十年前にさかのぼって、「便秘」や「抑うつ」「嗅覚障害」「恐ろしい夢で大声を出したりするレム睡眠行動異常」などの非運動症状があらわれることがある。これらについては脳内にレビー小体という構造物があらわれることが、病気の進行と関係しているといわれている。

このようなパーキンソン病に対する治療は、減少したドパミンを補充するために、脳内でドパミンそのものに変化するレボドパや、ドパミンと似た働きをするドパミンアゴニスト、脳内でドパミンの分解を抑制するMAO‐B阻害薬などを用いる薬物療法が中心になる。

治療開始から3~5年間は薬がよく効くが、やがて治療薬の効果の持続期間が短くなった「ウェアリング・オフ」や、治療薬が効きすぎて、患者の意思と無関係にからだが動いてしまう「ジスキネジア(不随意運動)」があらわれると、それに応じて補助薬も加える。患者の年齢や症状の出方、治療目標などに合わせ、薬の種類だけでなく、1回の量なども調節する。

また、柴山医師によると、発病から10年ほど経過すると、さまざまな薬の組み合わせが必要になり、パーキンソン病関連の薬物だけで10剤近くを投与するケースもある。これに高血圧などの薬も加わると、より複雑な状況になる。