「まるでうば捨て山ですよ」

関東地方の60代後半のユウコさん(仮名)は、勤め先の対応に憤っている。ユウコさんは、ビルメンテナンス会社のパートとして清掃労働をしていた。昨年、仕事中に階段から転落。救急搬送されて病院で検査を受けた結果、頭部外傷、頸椎骨折、右大腿骨骨折、歯の抜去などの重傷だった。

業務上の事故なので、ユウコさんは当然、労災だと思った。だが、会社はユウコさんが労災の手続きをお願いしても3カ月間放置した。その間、社長は怒鳴るような口調で家族の電話に対応。事故で休業を余儀なくされたにもかかわらず、休んでいる間に会社の担当者から連絡があり、辞めてほしいといった趣旨の話をされた。

最終的には労働基準監督署が労災として認定してくれたものの、ユウコさんはこの一件でシニアは使い捨ての労働力とみなされていると痛切に感じたという。

超高齢化社会の今、ユウコさんのケースは決してひとごとではない。60歳を迎えたら悠々自適の定年生活は昔の話。年金だけでは暮らせないと、60歳を過ぎても働くのは当たり前の時代になった。

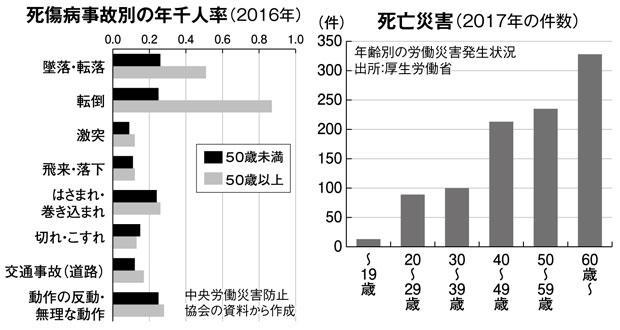

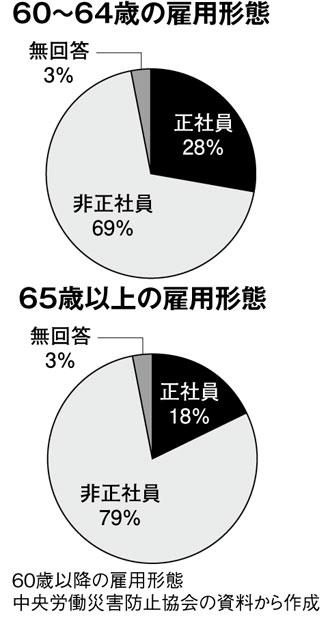

厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」によると、昨年の60歳以上の常用労働者は362万人超。2009年から約1.7倍になっている。内閣府の18年度版高齢社会白書によると、17年の労働力人口総数に占める65歳以上の割合は12.2%で年々上昇している。

シニアの労働意欲は高く、同白書によると、現在仕事をしている高齢者の約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答。「70歳くらいまでもしくはそれ以上」と合わせれば、約8割に上る。さらには、現役世代でも、定年に関係なく働き続けたい人は少なくない。年齢を問わず働き続けたいというミドル・シニアは57.2%もいることが、リクルートキャリアが昨秋に40歳以上を対象に行ったインターネット調査でわかった。

高齢者が働く背景について、労働者の労災支援をする総合サポートユニオンの池田一慶さんはこう話す。