京浜臨海部といえば、京浜工業地帯の一部で沿岸に工場が立ち並ぶ風景を思い浮かべるだろう。ところが、このエリア、意外な自然のポテンシャルを秘めていることが分かってきた。

8月4日、京浜急行生麦駅からほど近いキリンビール横浜工場の敷地内に、捕虫網を振っている人びと の姿があった。

「捕まえました」。

その中のひとりがトンボの入った捕虫網を農学博士の田口正男さんのところへ持ってきた。

「これは、シオカラトンボの雄 、成熟個体ですね。初めて捕獲した個体だから、翅に番号を書きましょう」。

そういうと田口さんは細い油性マジックでトンボの翅に番号とアルファベットを書き込み、記録シートに記入したのちトンボを空へ放した。

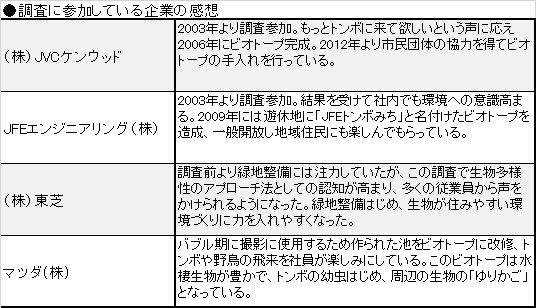

これは「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」という市民と専門家からなる団体が2003年から行っている調査だ。トンボの種類や個体数、移動距離などを調べるもので、この場所含め京浜臨海部で10カ所、内陸部5カ所、横浜市南部1カ所で数日にわたり行われる。そのどこかでマーキングしたトンボが捕獲されれば、移動の距離や方向が分かるのである。

「工業地帯にトンボなんているの?」と思われるかもしれない。それがいるのである。このエリアではなんと、のべ10年の調査で4978頭、18種類ものトンボが確認されているのだ。

調査が始まったきっかけは横浜市だった。横浜市は大都市でありながら 緑被率を31%以下に落とさないよう、緑の拡充に取り組んでおり、そのために個人・法人双方の市民税には「みどり税」が加算されているほどだ。対象地域は市街地、郊外など市全体に及んでおり、京浜臨海地区では「京浜の森づくり」として工場敷地内の緑化を推進している。

もともと「工場立地法」で9000㎡以上の敷地を持つ工場は、その25%に緑地を作ることが義務づけられている。さらに横浜市では一般建築物含め、500㎡以上の敷地に10%以上の緑地を作ることが定められているので、工場地帯といえども京浜臨海部は意外に緑地が多いエリアなのだ。2016年現在、その総面積は約100ヘクタール(東京ドーム21個分)に相当する。

横浜市としてはさらに緑地を増やしたい考えで、トンボ調査もその中から始まった。「トンボで京浜臨海部の企業緑地の質を調べられませんか?」。以前から市内でトンボ調査を行っていた田口氏のところへ横浜市が相談に来たことが発端となった。トンボは幼虫の時代は水域で、成虫は陸域で暮らす。双方の環境の健全さを調べるには絶好の指標生物だ。

田口氏は「工場地帯にそもそもトンボがいるだろうか?」と思ったのだが、だからこそ調べてみるべきだと考え、市民団体とともに調査を開始。そうすると思っていた以上の結果が出た。