■外来魚に食べられて激減

ちなみに、「アメリカザリガニは生きた状態で放されてしまうのが問題であって、食べていただくぶんには別にかまわないというか、特にそういった考え方は示していないですね」と、前田さんは言う。

「例えば、北海道に生息している外来種にウチダザリガニというのがいるんですが、これはロブスターみたいな味でけっこうおいしい。駆除活動の一環で、食べるところまでやりましょう、ということが行われています」

環境省のホームページによると、千葉県北部から茨城県南部の利根川水系周辺ではアメリカザリガニを食べる習慣があるという。

インターネットで検索すると、ザリガニ料理を出す店はすぐに見つかった。その一つ、千葉県・印旛沼のほとりにあるレストラン錦谷を訪ねた。すると、支配人から意外な話を聞かされた。

「昔は『マッカチン』っていうデカいのがいっぱいいましたよ。ザリガニ釣りをすると、すぐにバケツいっぱいとれた。でも、いまは、いないです」

実は筆者は子どものころ、親に連れられて印旛沼に遊びに行ったとき、沼から引き上げられた網の中に巨大なアメリカザリガニが大量に入っていたのを目にして、とても驚いたことがある。しかし、それは昔話という。

「田んぼの水路がコンクリートになって生息地が減った。農薬でもだいぶやられた。あと外来種の魚、バスとかに小さいときにみんな食べられちゃう」

同じ外来生物に捕食されてアメリカザリガニが激減していたとは、皮肉な話だ。

■中国人バイヤーもやってくる人気食材

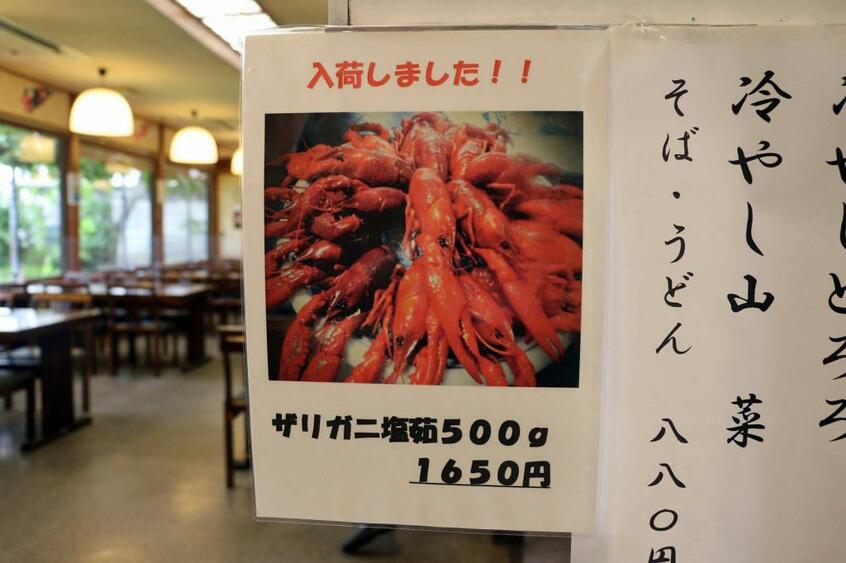

店で出されているザリガニは利根川付近で漁師がとったもので、「いまでは高級品ですよ」。 そんな話を聞いているうちに塩ゆでにされたザリガニの皿が運ばれてきた。 殻全体が鮮やかな赤色に茹で上がり、なかなかインパクトがある。インスタ映えしそうだ。

身のほとんどは尻尾の中に詰まっており、濃厚な、エビとカニを合わせたような味がする。胴の部分にはミソが入っている。

「うまいですね」

「でしょう。女性にも人気で、好きな人はエラまでしゃぶる。そこにもミソが少しついているんですよ。地元の人はけっこうニンニク醤油で食べる。甘酢で食べる人もいますね」

中国では人気の食材だそうで、最近は中国人バイヤーがここまでやってくるという。

ザリガニを料理する際は泥抜きをしてくさみをとることが肝心で、しばらくきれいな水で飼い、十分に泥を吐かせてから、加熱調理する。

ただ、飼っているうちに情が移ってしまいそうな気もする。そこで先の前田さんの話を思い出した。

「外来種だけでなく、飼った生きものは最後まで責任を持って飼っていただきたい。それが大原則です」

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)