そうした事情もあり、全国の地方議会に提案される条例のうち「議員発」はごくわずかで、ほとんどは自治体職員が条例案を作成して知事や市町村長が議会に提案している。全国都道府県議会議長会によると、20年に47都道府県議会に提案された条例案2750件のうち、95%が知事提案だった。市町村議会でもほぼ同様の状況だ。

■メッセージを伝える

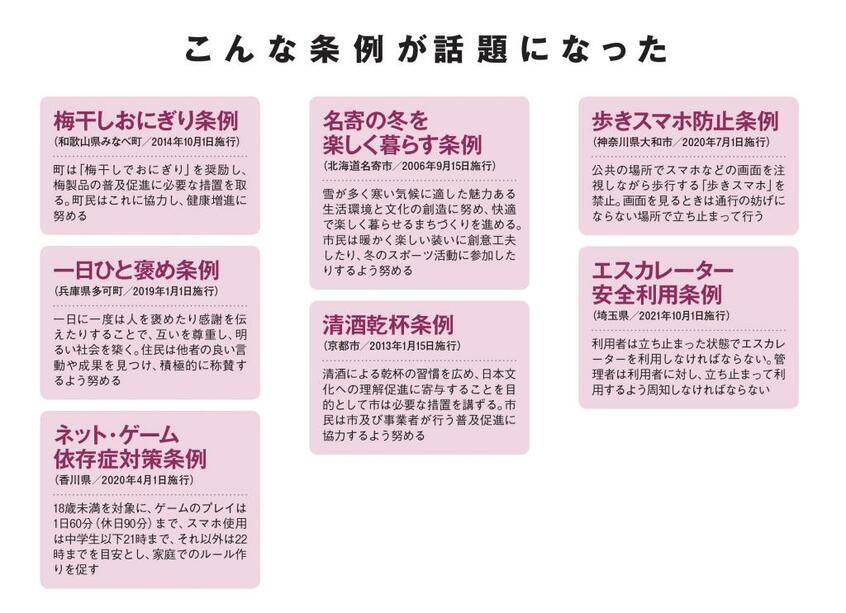

そんななかでも、罰則を設けない規範条例は比較的提案のハードルが低く、議員提案によって成立するケースが多いという。埼玉県のエスカレーター条例、香川県のネット・ゲーム条例、東京都足立区と荒川区のながらスマホ防止条例は、いずれも議員提案で成立した。

もちろん「議員のアピール」の側面があったとしても、条例そのものの価値とは無関係だ。

「条例や法律は、罰則そのものよりも、制定することで社会的な価値観や方向性を示すことに意味があります。罰則がないことで『実効性がない』との批判もありますが、条例が示すメッセージが適切ならば、その条例にも意味はあるでしょう」(木寺教授)

エスカレーターでの歩行や歩きスマホによる危険性は社会的な関心事だ。条例によってメッセージが発信され、地域住民が考えるきっかけになったり、行動変容につながったりすれば、それは「よい条例」だと言える。地域で啓発イベントを実施するにも、下地となる条例がある方が有利だろう。

ただし、懸念もある。

足立区のながらスマホ防止条例は、議会での審議時間わずか41分で可決された。区民からは、移動中の地図アプリを利用するのはいいのかなど、線引きへの懸念が相次いだ。また、香川県のネット・ゲーム依存症対策条例も、「基本的人権の侵害で前提となる立法事実も存在しない」として、県内在住の高校生(提訴当時)と母親が訴訟を起こしている。

木寺教授は続ける。

「条例には『こうした事実があるから対策すべきだ』という『立法事実』が欠かせません。また、一律に規制することで不利益を被る人がいないのか、仮にいるとすればそれを乗り越えてでも制定すべきなのかという『公益性』のチェックも必要です。こうした条例は今後も増えると考えられます。ですが、罰則がないからといって乱発するのではなく、立法の原則にのっとることが欠かせません」

(編集部・川口穣)

※AERA 2021年10月11日号