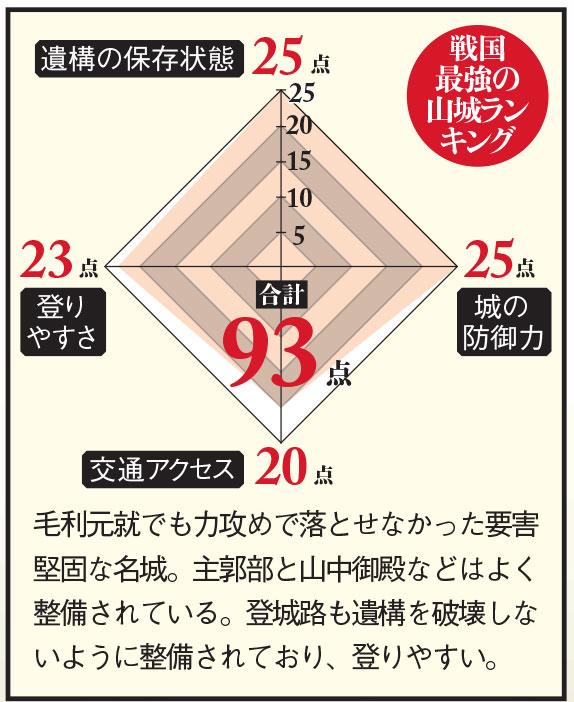

また、万が一山中御殿が攻略されても、三の丸から「七曲がり」を登る敵を迎え撃つことが可能だった。「七曲り」は文字通り、道が幾重にも折れ曲がっており、そこを側射するわけである。 主郭部は総石垣の曲輪であるため、侵入されにくい。もし三ノ丸まで侵入されても、二ノ丸と本丸の間には大きな堀切が敵を阻んだ。加えて、本丸から北東に向かう尾根筋には、多くの小曲輪があり主郭部の背後を固めていた。

月山富田城を本拠に中国地方に覇を唱えた尼子氏であったが、勢力を拡大する毛利元就が永禄八年(1565)に、3万5000で城を包囲すると、一年半におよぶ籠城のすえ、降伏開城した。

このとき、毛利軍は、菅谷口・御子守口・塩谷口の三方から月山富田城を攻撃している。これに対し、降伏はしたものの、尼子氏は城を守り切った。その攻防の舞台となった虎口は堅固に守られており、見逃せないポイントとなっている。

もっとも、現状の遺構は、尼子氏時代のものではない。尼子氏の降伏後、月山富田城は毛利氏の支配下におかれる。そして、関ヶ原の戦い後に毛利氏が退去すると、替わって堀尾吉晴が入城した。この堀尾氏の時代に城は改修され、近世城郭として完成したのである。

慶長十二年(1607)、堀尾氏は松江に居城を移す。その後、月山富田城は廃城となっている。

* * *

第2位 安土城(滋賀県/94点)

築城後わずか6年で焼失した織田信長の居城

安土城は、観音寺城を本拠とする六角氏の支城であった。実際、観音寺城が築かれた繖山の麓に位置する。しかし、六角氏は永禄十一年(1568)、織田信長による上洛に抵抗した末、観音寺城を放棄して脱出。こののち、南近江を制した信長が近世城郭として完成させた。

城は、琵琶湖に突き出た麓からの高さが100mほどの安土山に築かれている。最高所に本丸を置き、周辺に二ノ丸・三の丸を配す。そして、この本丸・二ノ丸・三ノ丸を守るように、家臣団の屋敷地が配置されていた。なお、曲輪の名称や家臣の邸宅は、江戸時代の絵図によるもので、当時、どのような曲輪名であったのかは不明であり、家臣の屋敷についても、実証されているわけではない。

本丸・二ノ丸・三ノ丸とされる曲輪群で構成される主郭部は、周囲を多門櫓で囲まれており、防御は堅い。その中央に五重六階地下一階の天主が建てられていた。こうした本格的な天主が建てられたのは、歴史上、安土城が最初とされる。