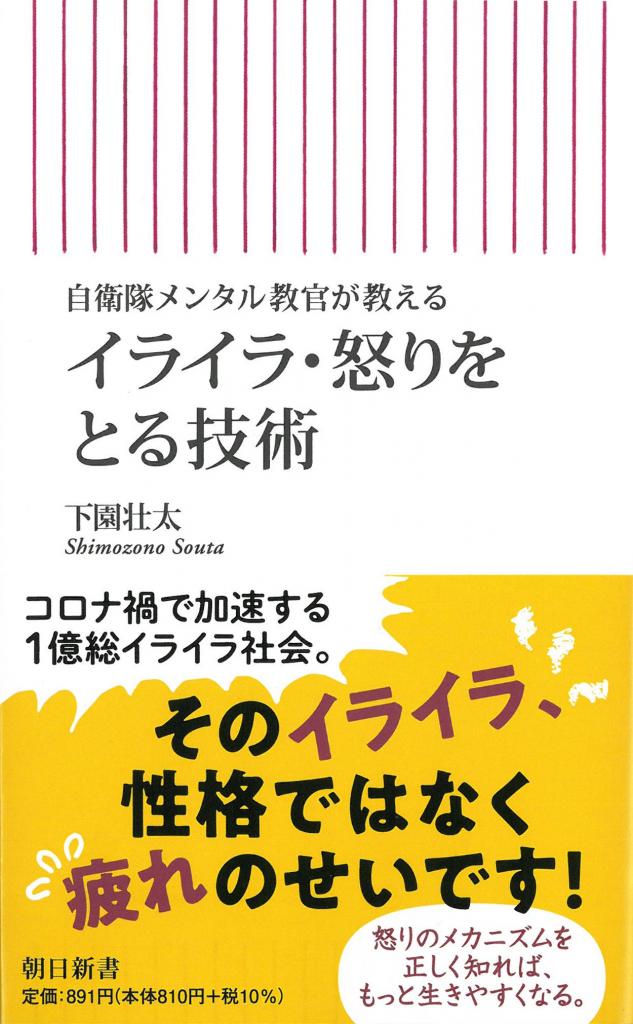

※Amazonで本の詳細を見る

しかし、本人は、

「どうして被害者である私が異動しなくてはいけないのか。上司が言動を改めなければ、根本の問題は何も変わらないじゃないか」

と、その提案をガンとして受け入れようとしませんでした。

さらに助けてくれようとしている役員や人事にも怒りを感じて、「労基署(労働基準監督署)に通報したい」と、私に訴えました。

私は、まず最初にクライアントの怒りを受け止め、怒りの「言い分」を全て聞いていきました。そして信頼関係を構築できたと思える段階で初めて、今回提示された異動の件について、検討に入りました。

「その上司は誰かが指導してくれれば、変わるかな?」

「ん~変わらないと思います」

「おそらくそうだよね。会社も仕事の都合で上司をしばらくは異動させられないとしたら、今の状態に、あなたはしばらく耐えなければいけないんだけど、どうかな」

「それは難しいかもしれません」

「そうだよね」

このようにして本人の気持ちも汲み取りつつ、異動案を受けたらどうなるか、受けなかったらどうなるかなど、少し先の未来を2人でシミュレーションしていきます。検討の作業や議論を重ねているうちに、クライアントの怒りもかなり収まってきたようでした。

■被害者が気づいていないのは、自分自身の「疲労」

クライアントにはもう1つ、私からお話をしたことがありました。それは「疲労」です。

通常パワハラ被害を受けた人は、心身が傷つき、疲れ切っています。

これがもし、少し休養して復活できるレベルならば、上司に対して言い返したり、会社にさっさと見切りをつけて転職活動をしたりもできるでしょう。

しかし、クライアントの体調を確認すると、すでに「うつ状態」。心身のエネルギーが枯渇していました。この状態では、怒りや不安などの感情は通常より過敏に働き、怒りの思考に乗っ取られるのも無理はありません。

パワハラ被害者の中には、強い怒りの思考から「労基署に訴えたい」「裁判で決着をつけたい」と言って、実際にそうする人もいます。でも、疲れ切った状態で戦うことは相当過酷な作業となり、仮に勝ったとしても、その後、何年も落ち込むことになりかねません。