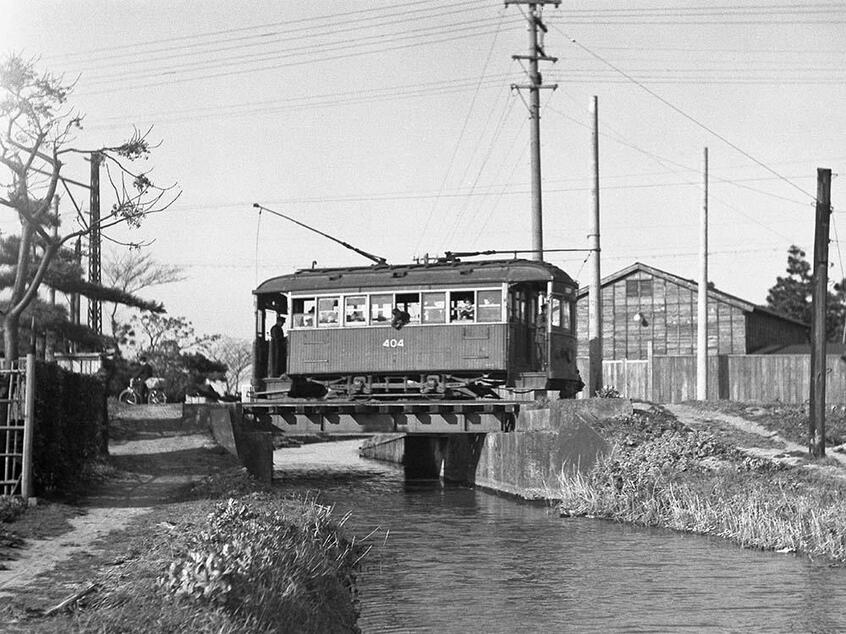

■鉄橋を渡る一枚の写真を推理

農業用水が縦横に存在した一之江線には、大小の鉄橋がここかしこに所在した。用水路に架けられた小振りな鉄橋を渡る長閑な雰囲気の一コマも宮松氏の作品で、ご子息から提供いただいた。この作品には撮影地が明記されておらず、約70年前の画面情報と平面図を照合して、撮影地を推理することになった。

画面の用水路に架かる鉄橋の長さを、鉄橋上の400型と比較して割り出した。400型は全長7.9mであるから、それよりも短い約7mと判断した。都電の背景には、開業を目指すトロリーバスの架線柱が建植された今井街道が写っている。件の平面図上で、単線の一之江線が今井街道と並走する区間に特定して、全長が約7mの橋梁を照査したところ、一之江~瑞江の東荒川起点2400mに位置する「中井堀」橋梁ではないかとの結論を得た。

現地踏査の際、この地点と思しき場所を探索したが、画面の今井街道と一之江線の下を流れていた中井堀は埋め立てられて、川筋は失われていた。上流の北東方には、往年のせせらぎを彷彿させる「仲井堀親水緑道」が所在する。現地の表記は仲井だったが、閲覧した図面には中井と記されていた。

小松川橋に連なる今井街道には1952年5月20日、東京で初めてのトロリーバス路線101系統(今井~上野公園)が開業した。都電26系統一之江線が廃止された翌日のことだった。

ちなみに、トロリーバスの運賃は開業当初15円均一だった。同時期の都電の運賃は10円均一だったが、26系統は営業距離が短いため、特区の5円均一運賃だった。

トロバス101系統も16年の短命に終わり、1968年には廃止されてしまった。トロバス代替の都バス601系統が同区間に就役したが、後年系統番号を上26系統に改番する。なんとあの26系統が復活したのだ。1990年から同系統は上26系統(上野公園~亀戸駅)と亀26系統(亀戸駅~今井)に分割されたが、現在も継続して運行されている。

1947年の改訂で登場した都電26系統の血統は、都バスとして今井街道に健在である。

交通局も粋なことをしてくれるじゃないか…。

■撮影:1950年12月16日

◯諸河 久(もろかわ・ひさし)

1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経てフリーカメラマンに。著書に「都電の消えた街」(大正出版)、「モノクロームの私鉄原風景」(交通新聞社)など。2019年11月に「モノクロームの軽便鉄道」をイカロス出版から上梓した。

※AERAオンライン限定記事