遺族から故人へのメッセージを刻む墓石が増えている

しかし、ここ20年から30年、お墓に対する意識は変容している。昨今、家名ではなく、「愛」「平和」などの単語であったり、「ありがとう」「偲」など、遺族から故人へのメッセージを刻んだりする墓石が増えている。音楽好きだった故人のために、楽譜を墓石に刻んだお墓やピアノの形をした墓石を建てる遺族もいる。こうしたお墓は、先祖をまつる場所というよりは、故人が生きた証や故人の死後の住みかと捉える意味合いが強い。

私は講演で、「もし自分でお墓を建てるとしたら、墓石に何と刻みたいか」と問いかけることがある。残される人へのメッセージなのか、自分の座右の銘なのか、自分の人生を表す言葉なのか、答えは人それぞれで面白い。

お墓の大きさも、都心では小さくなる傾向にある。1990年代初頭では、首都圏の民営墓地で売り出されていた一般的な区画は3㎡だったが、2000年頃には2㎡の区画が中心になり、最近では1・5㎡に満たない区画が多い。

30年前に比べると半分の大きさだ。もちろん、「先祖のために立派な大きなお墓を建てたい」という人もいるが、「小さくても故人らしいお墓を」と考える人も少なくない。

夫婦や家族などではなく、血縁を超えた人たちと一緒に入る共同墓や合葬墓を志向する人もいる。ここ数年、こうした共同墓を公営墓地に新設する自治体が増えているし、市民団体、寺院や教会等の宗教施設のほか、老人ホームなどの高齢者施設が運営する共同墓もある。ほぼ毎日、誰かの遺族が墓参にくるので、「いつも花がお供えされている共同墓の方がいい」という人もいる。

血縁を超えた人たちで入るこうした共同墓は、子々孫々での継承を前提としない点が特徴だ。寺院が運営する共同墓は永代供養墓と呼ばれ、寺院が子孫に代わって、故人の供養やお墓の維持管理をする。

またロッカー式の納骨堂は、厚生労働省「衛生行政報告例」によれば、東京都では2005年には納骨堂は310施設あったが、2010年には347施設、2022年には452施設にまで増加している。都心にあるビル型の室内納骨堂は、「駅近」「安い」「掃除不要でお参りが楽」がウリだ。

一方、お墓に納骨せず、海などに散骨する方法を望む人もいる。法律では墓地以外での埋葬は禁じられているが、散骨は遺骨を撒く行為であって、埋葬ではないため、違法ではないとされている。

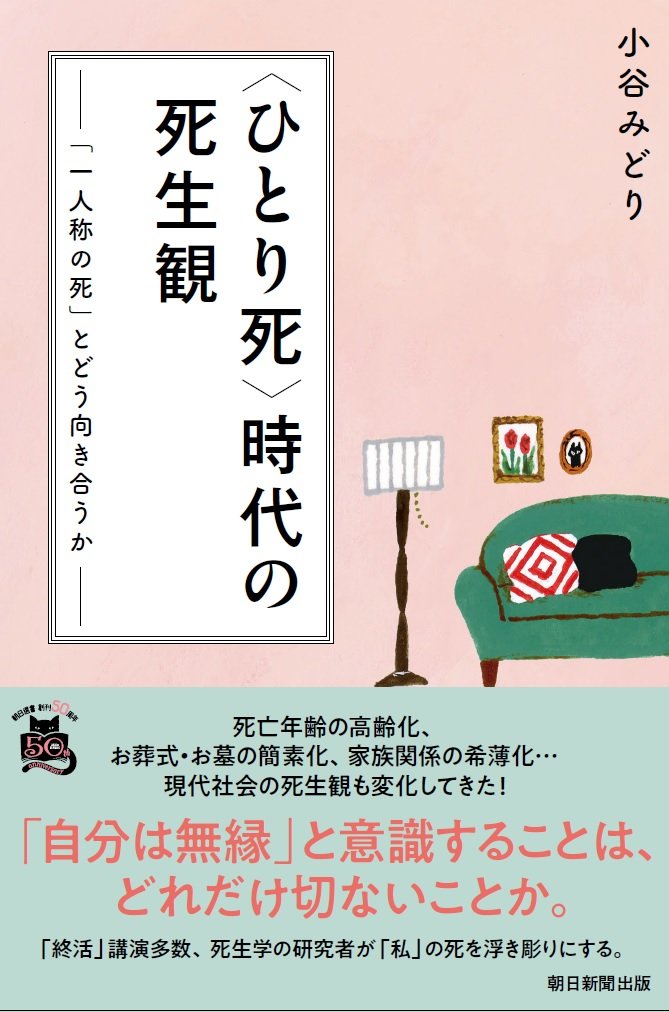

※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋

こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感