ミニ・コミュニケーションの挑戦

「写真家は写真だけ撮っていればよい時代は、過ぎたと思うんです。撮ると同時に見せること、その装置について考えざるを得なくなってます。ワークショップで僕がやってきたのは、技術指導、表現指導じゃなくてね、テレビ時代に即応した写真メディアの提案です」

本誌、1977(昭和52)年1月号、コンタックスのPRページ「リアルタイムフォトグラフィー コンタックス映像訪問」に登場した東松照明は、最近の活動についてインタビュアーの石岡瑛子にこう語っている。「ワークショップ」とは、東松が起点となり荒木経惟、深瀬昌久、細江英公、森山大道、横須賀功光が集って、74年に新宿で開講した「WORKSHOP寫眞学校」を指す。6人の講師がそれぞれゼミを持つ寺子屋形式の私塾である。

ここで東松が提案した「写真メディア」とは、彼らが60年代から実践してきたことだ。つまり東松は出版社「写研」を設立、森山は「プロヴォーク」参加ののちに個人誌「記録」を発行、荒木は私家版の写真集『センチメンタルな旅』や「ゼロックス写真帖」などのゲリラ的な展開を行ってきた。また細江の提唱するオリジナルプリントも、新しい写真メディアへの挑戦だった。彼らはその一環として実験的な展示も繰り返していた。その舞台を提供したのは73年に古美術商の清水弘が荻窪に開業したシミズ画廊で、同年の荒木の「廃墟に花」展や、翌年の荒木と多木浩二の企画による「写真についての写真展」や森山の「プリンティングショー」などが開かれた。ことに「写真についての写真展」は、本誌74年8月号の特集「イベントとしての写真展を考える」とも連動した企画だった。

こうした試みは鋭意な若者たちを刺激し、写真メディアの自作はムーブメントとなっていった。口火を切ったのは、72年に九州産業大学出身の黒沼康一や百々俊二による「地平」や、東京造形大学の島尾伸三らの「number」といったミニ・コミ誌である。「地平」の創刊号冒頭の「見たいのはきみの写真ではなく、きみの写真が開示する世界なのです」という一文は、彼らの情熱をよく表していよう。

76年には同人ギャラリーの開設が相次ぎ、新宿に「フォトギャラリー プリズム」「IMAGE SHOP CAMP」「フォトギャラリーPUT」が、那覇には「写真広場あーまん」が誕生した。「プリズム」は東京造形大と東京綜合写真専門学校の卒業生が主体で、「CAMP」と「PUT」は、それぞれワークショップの森山ゼミと東松ゼミ卒業生が立ち上げている。また「あーまん」のメンバーは、東松からの影響を受けていた。

個人による写真集の自費出版も増え、70年代半ばには、年間30冊以上もの写真集が本誌に届くようになった。76年5月号の「しゃしん・いま」欄では、自費出版の動機を探る覆面座談会「写真集・なぜ出すのか作るのか」が企画された。ここでは平地勲の『温泉芸者』(のら社)や土田ヒロミの『俗神』(オットーズ・ブックス社)などの制作費用も紹介されている。さらに8月号の「レーダー」欄では評論家の渡辺勉が「最近の私家版写真集をめぐって」で、山村雅昭の『植物に』(TBデザイン研究所)などを成果として、「自家版の氾濫」を期待するとエールを送った。

だが、一方ではこうした同人活動は自閉的だとの指摘もあった。この点を乗り越えようとしたのが、同人グループ間のネットワーク化を目指し、「写真通信」を発行していた多摩芸術学園出身の矢田卓らの「写真国」だった。彼らの成果は、77年10月に横浜で開催した、「今日の写真・展‘77」展である。48人もの若い写真家が参加したこの展示を見た渡辺は、本誌12月号の展評で「森山大道や北井一夫以降、著しく低迷している二十代の若者たちに、改めてある種の希望がかけられる」と評価している。

岡井編集長の誌面改革

77年はミニ・コミの話題が盛り上がったものの、全体的に「不作の年」とされた。そのなかで目立ったのが、高梨豊の「町」シリーズだった。

高梨は74年に、35ミリ判カメラによる身体的な都市論の集大成である『都市へ』(イザラ書房)を発表すると、75年1月から4×5判の大型カメラに持ち替え、東京の下町の古い街区や建物の撮影をはじめた。自分の呼吸や身ぶりを消し、対象の存在感を引き出すことを狙ったのだ。このシリーズは本誌で断続的に発表されて77年12月号掲載の「谷中」で完結を迎え、同時に大判の『町』(朝日新聞社)が出版された。多木浩二は、同年1月号の連載「イメージの劇場」でこのシリーズを取り上げ、これまでの表現的な主張の強いスタイルが消え、イメージも断片化したと指摘。前作は「真実に近づくことと、内面の表出」を企図していたが、『町』では読み手に多くを委ねていて、この受容性こそが「われわれを不思議に汲みつくせない多様な意味の宇宙に引き込む」のだと述べた。

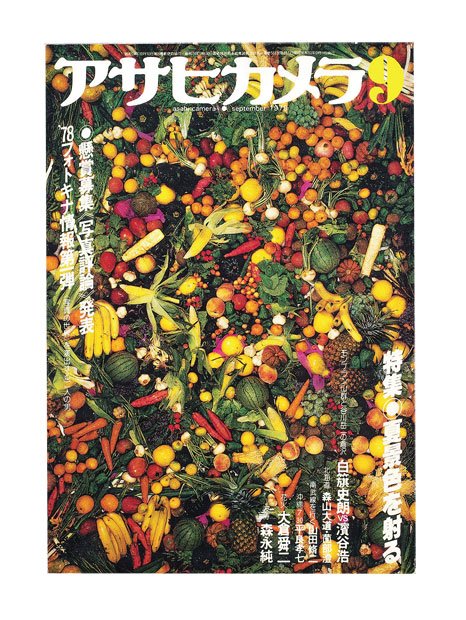

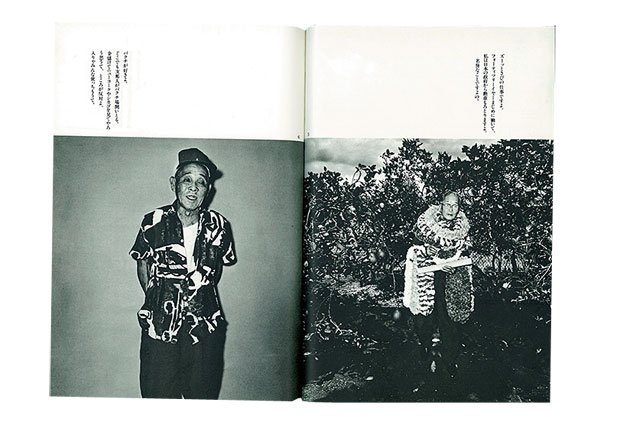

さて、この不作の77年から本誌の舵をとったのは、2月号から編集長となった岡井輝雄である。岡井は「見て面白く、撮る面白さを味わえる身近な雑誌」(同号編集後記)を目標に掲げ、誌面の刷新を図った。濱谷浩、秋山庄太郎、大竹省二、渡辺義雄といったベテランが新テーマを撮り下ろす「挑戦シリーズ」、プロとアマの垣根を超えた「激突!! 中堅プロVSアマチュア最高峰」や「新人登場」、小中高生を対象にした「ぼくらは写真が大好きだ」などを企画した。ベテランのネームバリューで注目を集めながら、多くの読者に誌面への参加を促したのである。その方針は「アサヒカメラ読者の会」を立ち上げ、全日本写真連盟とともにオール朝日フォトフェスティバルを始めたことからも見えてくる。

岡井は、翌78年には「編集部は待っています. あなたが主役です」というキャッチフレーズを掲げ、公募のみの大特集「日本列島‘78」(10月号)などを企画する一方、若い読者の写真観を知るために「写真評論」懸賞も募集している。さらに積極的だったのは写真史の読み直しで、「土門拳―その周囲の証言」や各地域の写真館の歴史をひもとく「営業写真館・人国記」、あるいは80年の「名取洋之助は何を残したか」といった連載を企画している。この志向は増刊号により明確で、78年4月の「日本の写真史に何があったか│アサヒカメラ半世紀の歩み」や79年7月の「われら写真世代35年 カメラが描いた戦後風俗史」には多くの証言やデータが掲載され、資料性の高いものとなった。

77年から78年には戦前から本誌を支えてきた金丸重嶺、渡辺勉、伊奈信男、秋山青磁が相次いでこの世を去っている。そのため、この2冊は本誌の歴史の転換点を示すモニュメントともいえる。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第12回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/4/b/120m/img_4ba46b700feb3876758eae46e548be1f29863.jpg)