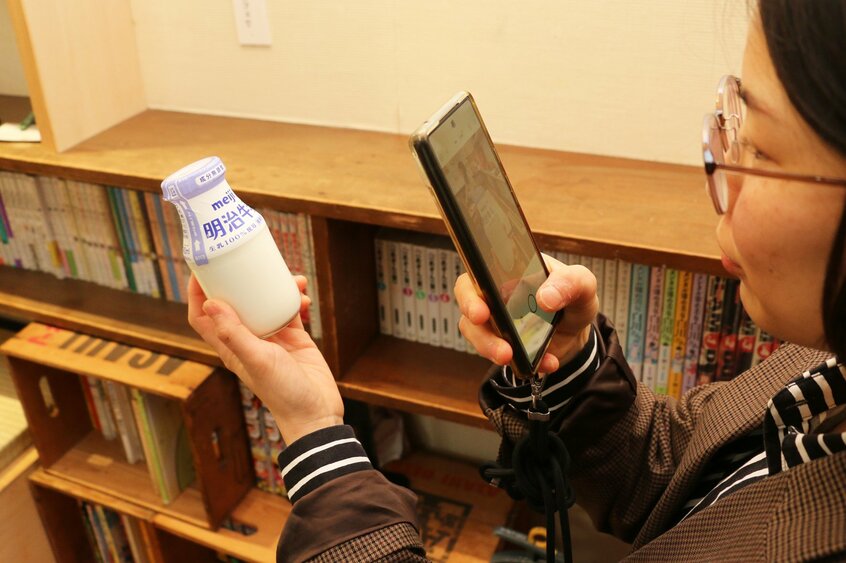

子どもたちには「瓶入り」が必要

瓶入り牛乳の学校給食にこだわる自治体もある。東京都日野市もその一つだ。

「子どもたちの評判もいいです。紙パックよりも瓶の牛乳のほうがおいしいし、飲みやすい、という声を聞きます」と、日野市教育委員会の担当者は言う。

同市では2005年春、大手乳業メーカーの工場改修にともない、一度は容器が瓶から紙パックに切り替わった。

「子どもたちの食育を進めるうえで、瓶入り牛乳のほうが優れている。保護者や栄養士会から『瓶入り牛乳に戻してほしい』という声が上がった」(日野市教育委員会の担当者)

瓶入り牛乳には、さまざまなメリットがあるという。①容器のにおいが牛乳にうつることなく、五感で牛乳本来のおいしさを味わえる。残食や「牛乳嫌い」が減る。②中身が見えるので、かたまりや異物がないか、目視で確認できる。③児童が飲んだ量を把握できるので教員が喫食の指導をしやすい。④紙パックだと、リサイクルするために切り開いて洗浄する際、周囲の牛乳アレルギーを持つ子どもに影響が出ないようにしなければならない――。

ただし、学校給食の牛乳は、都道府県ごとに設立されている学校給食会を通じて供給されるため、各自治体が業者を決めることができない。独自に瓶入り牛乳メーカーと契約を結ぶには、学校給食会から離脱しなければならず、国からの牛乳代の補助金も受け取ることができなくなる。

当時、周辺自治体の国立市や小平市では独自契約に踏み切り、子どもたちに瓶入り牛乳の提供を継続していた。瓶入り牛乳を求める声はさらに高まった。

「(日野)市は学校給食会から抜けることを了承してくれました。国庫補助がなくなったぶん、市の予算で『牛乳代補助』をつけていただきました」(同)

06年度、同市の学校給食に瓶入り牛乳が復活した。こうした動きは広がり、現在、都内では9市が瓶入り牛乳を小中学校の給食に提供している。そのすべてが郊外の乳業メーカーが製造するパスチャライズ殺菌の牛乳だ。

おいしい「瓶入り」が果たす役割

骨と健康について研究してきた女子栄養大学の上西一弘教授は、「牛乳は比較的手軽にカルシウムが取れる、とてもよい食品。学校給食の牛乳が子どもの成長を担う役割は非常に大きい」と言う。

小学生から中学生にかけては「発育スパート」と呼ばれる時期で、十分なカルシウムを摂取できないと、骨が大きく、丈夫に成長できない。そのツケは高齢になったとき、骨粗しょう症や骨折となって表れる恐れがある。

「若いときにどれだけカルシウムを骨に『貯金』できるかが、老後の生活の安心につながります」(上西教授)

おいしい瓶入り牛乳が果たす役割は思いのほか大きいのだ。

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ 給食から「揚げパン」が消える? パン業者の相次ぐ「撤退」の背景に「給食費無償化」と厳しすぎる「縛り」