大学同期で親友の鈴木猛利(もうり)(書家・「SILLAGE」デザイナー)は、当時の根本のことをこう語る。

「当時書道学科にいた男子学生は20人くらい。僕は漢字で彼は仮名とまったく違う分野が専門です。みんなどの展覧会に出すかとか、どの先生につくのがいいかという会話が中心で、バイトに忙しかったネモとゆっくり話した記憶はありません。親しくなったのは、卒業後に彼が紹介してくれたバイトに参加して、帰りに一緒に飲みに行ったりするようになってからです。『この書、いいよね!』なんて、書の話をするようになりました」

漢字の実技は「C」ばかり 光悦との出会いが転機に

根本自身、大学にはあまり居場所を求めていなかった。悩みもあった。仮名はともかく、漢字の実技では「C」しか取れなかったからである。

「当時の僕は肩を落としてキャンパスを歩いていたと思います。そんな時に声をかけてくださったのがのちに指導教官となられた古谷稔先生でした。相談すると、『君は学問をやりなさい』と。君はまだ視野が狭い、とにかく美術館や博物館に行きなさいともおっしゃってくださったんです」

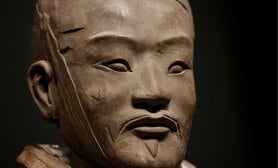

そんな時に博物館で出会ったのが本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の『鶴下絵三十六歌仙和歌巻』(重文)である。俵屋宗達(たわらやそうたつ)が金銀で描いた群鶴の上に光悦が三十六歌仙の歌を書いた有名な作品だ。天才2人の調和に根本は目を奪われた。光悦は江戸時代初期の書家・陶芸家・茶道をはじめとする数奇者で、いろいろな職人を動かすプロデューサーでもあった。根本はすぐ古谷に「光悦をやりたいです」と報告した。

「『おもしろい人に目をつけたね』と励ましてくださいました」

根本は古谷らの指導を受けながら修士課程・博士課程へと進む。光悦を研究することによって、根本の関心は日本文化全般へと広がっていった。

(文中敬称略)(文・千葉望)

※記事の続きはAERA 2025年2月24日号でご覧いただけます