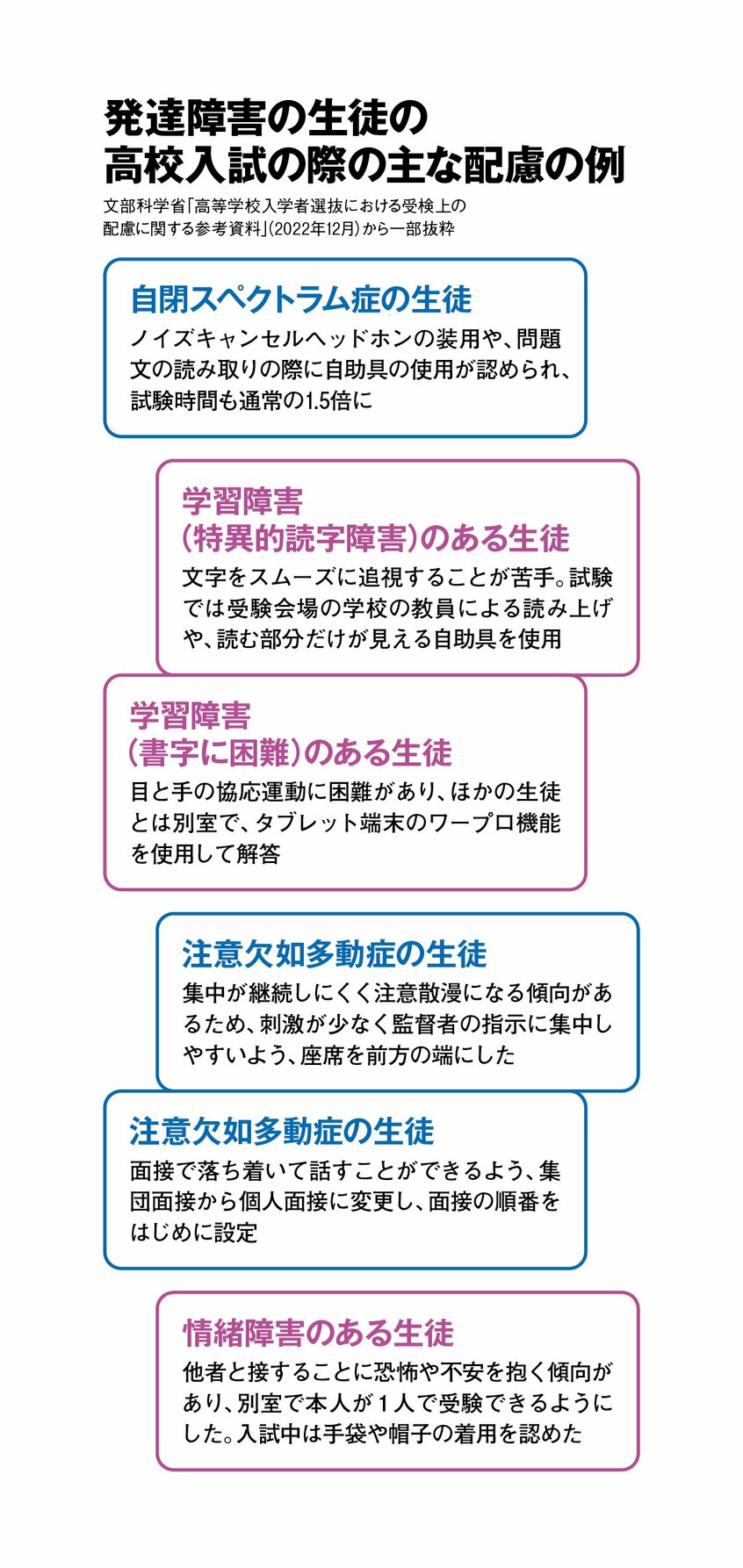

発達障害のある子どもたちにとって「受験」の壁は高い。限られた時間に長文の問題を読み解き、考え、解答欄に記入する。学習障害で読み・書きに困難を抱える子どもや、注意欠如多動症(ADHD)で、後方の席は刺激が多くて集中できない子がいる。自閉スペクトラム症(ASD)で、集団面接がひどく苦手な子も──。そうした受験生が、話し合いによって公平な受験環境を得ることが「合理的配慮」だ。

24年4月から、「改正障害者差別解消法」における合理的配慮の提供義務が、民間企業にも拡大した。そのため、国公立、私立を問わずすべての学校に、受験における合理的配慮の提供が求められることになった。

とはいえ、試行錯誤が続いているのが現状だ。中学受験における合理的配慮は、まだまだ進んでいない。

高校受験においては、先の道教委のように算数障害にまで対応する自治体がある一方で、ごく初歩的な合理的配慮もままならない自治体もある。

22年度の公立高校の入試状況をまとめた文部科学省の「高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料」によれば、配慮を受ける生徒の数は増えていて、22年度には3752人が配慮を受けた。配慮の種類も多岐にわたり、「試験時間の延長」「問題用紙等の拡大」「ルビ振り」「座席位置の指定」「別室受験」などが認められている。これらの配慮は、発達障害のある生徒にも有効だ。またこの年、「問題文等の読み上げ」は62人、「ICT機器の使用」も36人にのぼっている。

合理的配慮を申請する際に医師の診断書が必要かどうかは、自治体によって異なる。必ず提出しなければならないとする都道府県は多くはないが、必要に応じて提出を求めるところが半数以上あるため注意が必要だ。

私立高校は学校による

一方、私立高校の受験においては、配慮が得られるかどうかは、学校によって異なる。申請に関しても、受験生個人が動かなければならない。今年、私立高校を受験するある中学3年生は、「1校に断られて、1校は返事待ち」だという。発達性読み書き障害(ディスレクシア)があり、問題用紙へのルビ振りを希望しているが、配慮が受けられなければそのまま受験すると決めている。