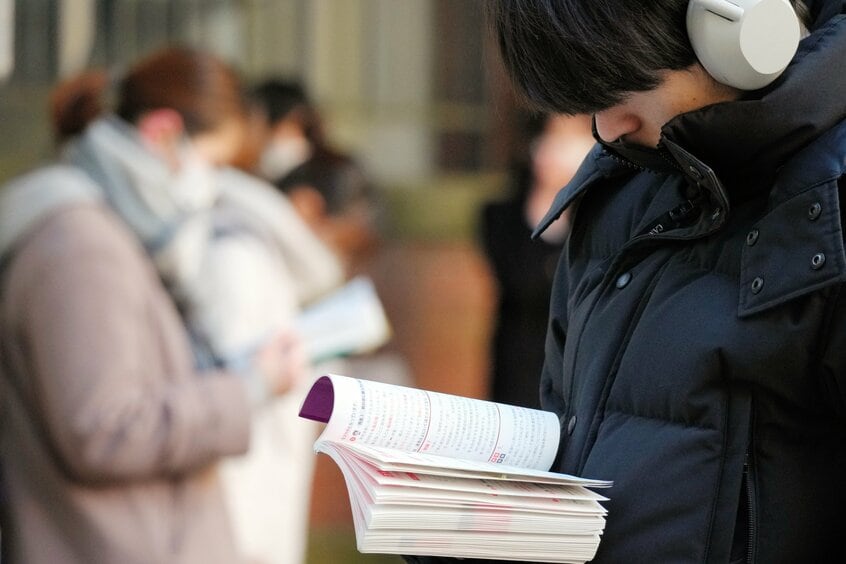

昨春、改正障害者差別解消法が施行され、国公立校だけでなく私立校でも受験で合理的配慮の提供が求められることになった。発達障害のある子たちが受験の壁を越えるためにはどうしたらいい? AERA 2025年1月20日号より。

* * *

高校受験の合理的配慮を得るために動きだしたのは2022年、中学1年生の3学期だった。

北海道で公立中学に通っていた生徒は、小学校高学年の時に「学習障害」と診断された。手で文字を書くことが苦手な「書字障害」と、「数的概念の困難さ」(算数障害)がある。「数的概念」というのは、数や量に関する認知のこと。ここに困難があると、桁の意味がわからなかったり、「mm」と「cm」のどちらが長いかといったことが、感覚的につかめなかったりする。中学校の定期テストでは、数的概念が必要な思考力問題で、計算機を使用することが認められていた。これは計算機を使うことで、思考時間を得るためだ。

同じ配慮を道立高校入試で得るためには、あらかじめ計算機を使っていい問題と、ダメな問題が分けられ、問題用紙にそのことが明記されていなければならない。そう考えた母親は、すぐに北海道教育委員会(道教委)に電話を入れた。道立高校受験に向けての話し合いが、2年も前に始まったのはそのためだ。

タブレットによる解答

23年秋に受験要項が発表されてからは、生徒と母親、中学校、志望校、道教委で協議を重ねた。24年1月には、タブレットの計算アプリと読み上げ機能の使用、タブレットによる解答などが認められた。生徒は推薦入試で合格したが、本試験では計算アプリを使用できる問題が指定されるなど、準備が整っていた。

母親は当時をこう振り返る。

「前例がないことなので、直前の申請では断られると思いました。中学校で受けていた配慮と同じ配慮を受験で得るためには、入試問題作成前に話をしなければ、と思ったのです」

進学先は、ICT(情報通信技術)教育に積極的。タブレットを文房具として使い、ストレスなく学校生活を楽しんでいるという。