AERAで連載中の「この人のこの本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。

本が読めなかった苦しい日々をはじめ、本に対するあこがれや読めるようになった時の喜び、そして現在も忙しく仕事や子育てをしながら読書する日常などを描く37篇のエッセイを収録。書き手であると同時に出版社を営む編集者でもある著者・島田潤一郎さんの、「長い」ものを読む、そして「長く」読んできた記録『長い読書』。島田さんに同書にかける思いを聞いた。

* * *

本は大好きだけど、実は買ってもあまり読めていなかったりする。とてもじゃないが、読書家になんてなれないな……。そんなふうに感じている人に、静かに背中を押してくれる本が現れた。

「20歳くらいまではまったくダメで、村上春樹さんの『風の歌を聴け』に半年かかりました。読み方がわからないんです。見開きに対して一篇の詩を読むみたいに集中して臨むから、10ページくらいで疲れてしまう。本をちゃんと読むってそういうことだと思いこんでいました」

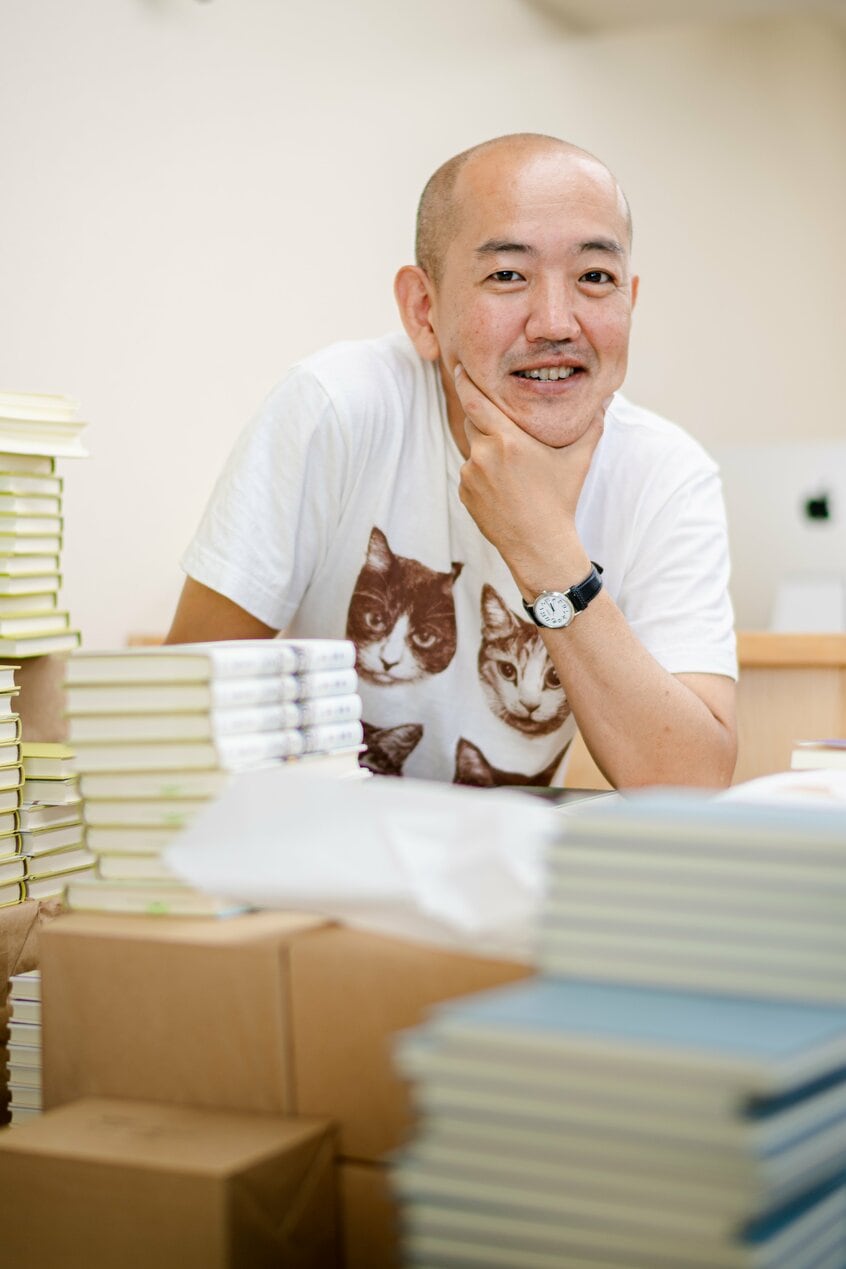

かつての困難な日々を回想して島田潤一郎さん(48)はそう語る。「読めない」苦しみは22歳、大学4年生の冬くらいまで続き、ある時から急に読めるようになってくる。ずっとできないことをあきらめずに続けていると、ふっと別次元に入るような瞬間が人には訪れるもので、そうなってから島田さんが意識的に取り組んだのが今回の本のタイトルにもなっている「長い読書」だ。

「プルーストやジョイスといった作家の著名な小説、古典としてずっと読み継がれている長編小説をたくさん読みました。次々に、とにかく長いもの、長いものと追いかけながら読む時間を作りました。そうやって読むことで、自分の中に本に向き合う基礎体力ができていった気がします」

読むなら長いものを。できれば若いうちにそうしてほしいと島田さんは訴える。