ドロッとした嫌な雰囲気

神田さんは1966年、奈良市で生まれ、幼いころ大分市に移り住んだ。よく父親に連れられて中津競馬場(中津市)を訪れた。しかし、それで競馬が好きになったわけではないという。

「当時、競馬は『ドロドロの時代』でしたから」と、振り返る。

「競馬場の建物の中は暗い雰囲気のおじさんたちがふかすたばこの煙が充満していた。外に出れば、ほったらかしの馬ふんのにおいしかしない。若い人は少ないし、ましてや子どもなんて、ほとんどいなかった」

それでも父親について行った理由は「ステーキ」だった。

「競馬に勝つと帰りにステーキを食べさせてくれた。で、負けたらそのまま帰ってくる」

高校卒業後、油絵が好きだった神田さんは大阪芸術大学附属大阪美術専門学校に進学した。当時はアンディ・ウォーホルがブームで、アメリカンポップアートにはまった。撮影した写真を元に製版し、版画(シルクスクリーン印刷)を作った。

競馬に対する見方が変わったきっかけは、やはり競馬好きの大阪のおじさんに「馬券を買ってきてくれ」と頼まれて、道頓堀の場外馬券売り場に行ったことだった。

「そのとき初めて、中央競馬を見たんですよ」

モニター画面越しではあったが、阪神競馬場の美しさが印象に残った。

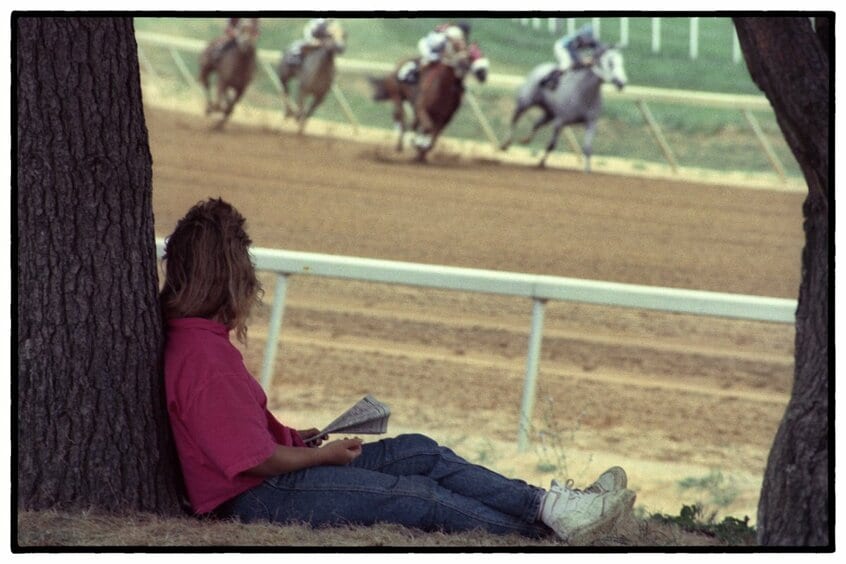

「それまではドロッとした嫌な雰囲気しかなかったけれど、奇麗な芝がモニターに映って、そこを馬がバーッと走っていた。こんなに奇麗だったら、実際に見てみようと、彼女と一緒に京都競馬場を訪れた。そうしたら、地方競馬とは全然違うんですよ。これはすごいな、と思った」

大学選びの最重要事項

神田さんは版画の題材として阪神競馬場で馬を撮るようになった。

「ところが、『なんやお前、馬券も買わねえで、パドックの最前列で写真を撮りやがって。下がれ』って、観客のおじさんたちから散々怒られた。『すいません、すいません』と言って、隠れるようにして馬の脚とか、たてがみを撮影した」

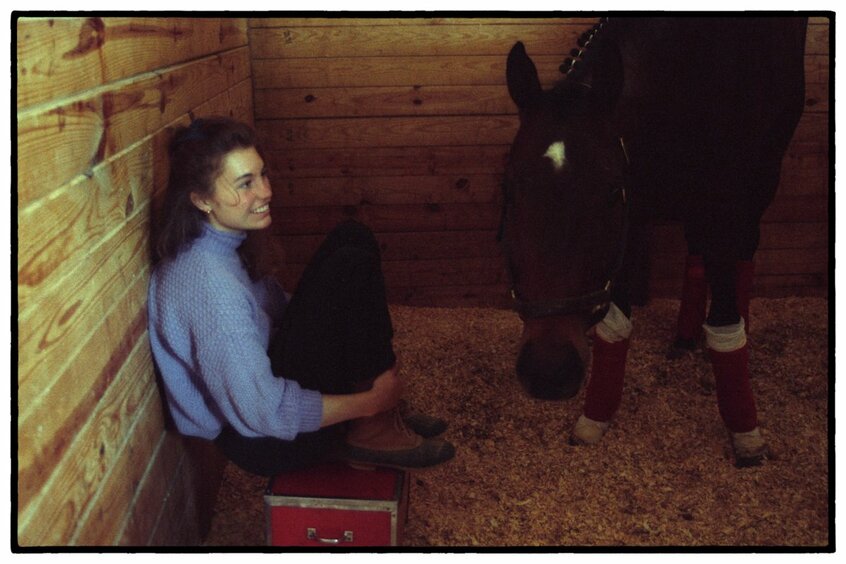

しばらく競馬場に通うと、版画の材料には十分な馬の写真が撮れた。すると、撮影の興味が馬から厩務員に移っていった。

「だんだん、この人たちはどういう馬の世話をしているんだろう、競馬の裏側はどうなっているんだろう、と思うようになった」

もともと写真を撮り始めたのは写真好きの版画の先生の影響だったが、そのころ「写真を原稿にしてシルクスクリーン印刷をするんだったら、絶対に写真をやりなさい」と言われた。

「先生のアドバイスもありましたが、結局、自分も写真をやりたかったんです。それで、アメリカに行こう、と思った。アメリカで美術といえば、もう写真しかないでしょう、みたいな話になった」

当時、大阪芸大のグループ校から途中編入できるアメリカの大学は8校あった。そのうち、神田さんは東部、メリーランド州・ボルティモアにある美大を選んだ。

「この学校を選んだのは近くにローレル、ピムリコというメジャーな競馬場があるから。それが最重要事項でした。もちろん、学校には言っていませんけど(笑)」