もちろん、どんなに気を付けていても、CKDが進んでしまうことはあります。加齢はその一つで、健康な人でも腎機能は年々、少しずつ低下するのです。

「75歳以上の高齢者で透析を受ける人の数は年々、増えていますが、その理由の一つとして、医療の進歩により、長生きができる人が増えていることがあります。日本の透析医療は世界一レベルが高いといわれています。『透析が必要です』と言われても、必要以上に恐れることはありません」(平松医師)

■快適な毎日のため、自分に合った透析方法の模索を

前出の日本透析医学会の調査によれば、透析歴の長い患者は増加していて、10年以上の患者は27.5%に達しています。1992年末には1%に満たなかった透析歴20年以上の患者は8.5%になり、最長の患者はなんと「52年と4カ月」といいます。

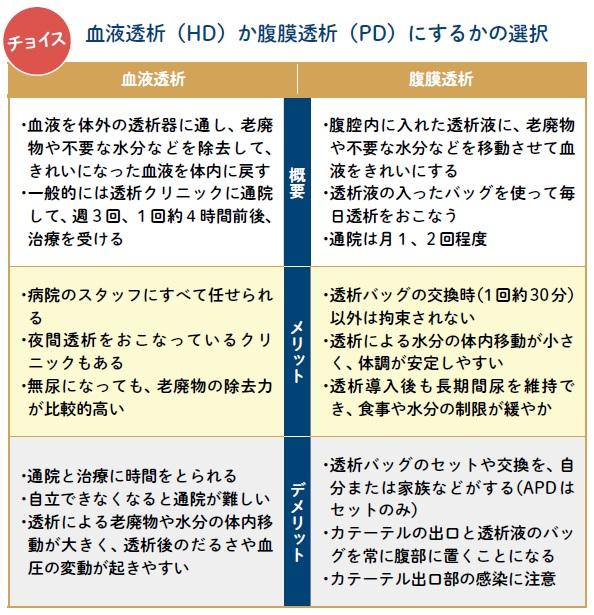

なお、人工透析には「血液透析(HD)」と「腹膜透析(PD)」の大きく二つの方法があります。HDは血液をからだの外に出し、「人工腎臓(透析器)」を通じて毒素や余分な水分を取り除いた後に再び体内に戻すものです。PDは、腹部の内臓を包む「腹膜」の中に透析液を入れて、浸透圧で毒素などを染み出させ、透析液を数時間ごとに交換する方法です。

このほか、腎臓の働きを代替する腎代替療法としては、「腎移植」もあります。ドナーから提供された腎臓を移植する方法で、亡くなった人から提供を受ける「献腎移植」と生きている人から片方の腎臓の提供を受ける「生体腎移植」があり、近年は夫婦間で生体腎移植をおこなうケースも増えています。

いずれの治療法にもメリット、デメリットがあります。日々の生活を快適に維持するために、どの治療法が自分に向いているのかを、この分野に詳しい医師や看護師などによく聞いた上で決めていくことが大切です。

(文・狩生聖子)

【取材した医師】

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科診療部長 丹野有道 医師

岡山済生会外来センター病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター長 平松 信 医師

「慢性腎臓病」についての詳しい治療法や医療機関の選び方、治療件数の多い医療機関のデータについては、2023年2月27日発売の週刊朝日ムック『手術数でわかる いい病院2023』をご覧ください。