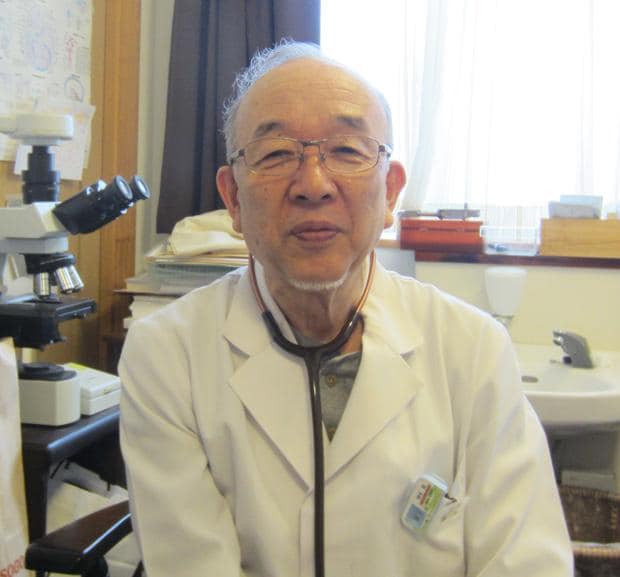

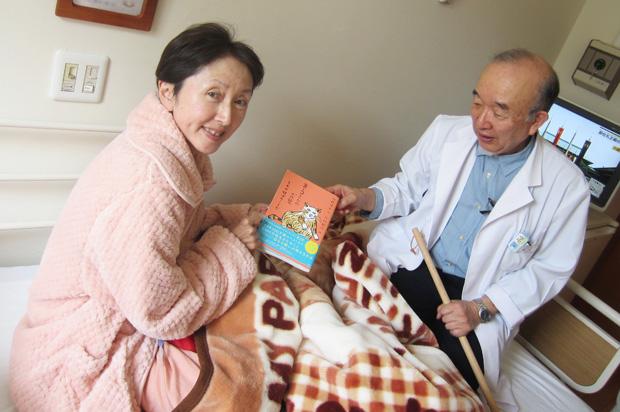

ホスピスでは、スタッフが亡くなった患者や家族とのやりとりを振り返る「デスカンファランス」が行われる。最終的な評価は「◎」・「○」・「△」・「×」の4段階で下される。ここ山陰・鳥取にある野の花診療所でも同様だ。著書多数の物書きでもある徳永進院長は、患者の死と向き合い今日も“まぁるい死”を祈る。先生、どうして書きつづけるのですか?

* * *

■臨床はフィールド

臨床は<不定形>の宝庫。決まった形なんかない。正しいと言い切れるものはない。みな手作り。本人、家族、医療者、社会のその時の手作り。皆が自分のクモの巣作ったり、自分の蚕の繭作ったり。医療者はそのことに少し気付いてきた。

マニュアルやガイドラインなども参考にはするが、あくまで参考。プールで泳ぎ方を習って海に出ると、「話違うじゃん、波ある!岩も!」となるのと似たところがある。サッカー選手がグラウンドに飛び込んだ途端、いろんな場面に直面してあの手この手を考えるのに似ている。

臨床ってスポーツ、と思うことが多い。そう言うと、臨床界からは、人間をゲーム感覚で扱う気?とか、スポーツ界からは、俺らは体も心も銭も張ってんだよ!とか叱られそう。確かに医療にもケアにも、他とは違う種類の緊張と誠意がいるが、臨床は一つ一つのフィールドと捉えておくことが医療者には必要と思われる。お高く止まらないためにも。例えば、試合中に、円陣を組む。気合を入れる。力を合わせる。死の臨床は、スポーツに似た要素を持つフィールドだ。

■たった3日の在宅ホスピス

先日、51歳の未婚の咽頭(いんとう)がん末期で高カルシウム血症があり、せん妄状態の女性が紹介になった。「家で最期を迎えたい」。訪問ナースと家に急行した。たくさんのチューブが体についていた。あちこちのリンパ節に転移。胸水もたまり息苦しい。酸素吸入も必要、少量の点滴も必要、モルヒネの持続皮下注射も必要。

不必要と思われるチューブを抜き、体が今ここで安楽になれるための薬物を考える。何よりも家族ケアが大切だが、少し入りくんでいる家族だった。パートナーと飲み屋をやっていて、酒もタバコも大好き。

パートナーが既婚者で二人は別のマンションに住んでいたが、帰りたかったのは弟夫婦が同居している母のいる実家。この場面をそれぞれの家族はどう思うか。パートナーを含め、緊急の話し合いが必要。

本人の身体と精神が楽になることが一番。家族の気持ちが納得を得ていくことが一番。短い経過と判断し、各自ができることを考え、していくことが一番。