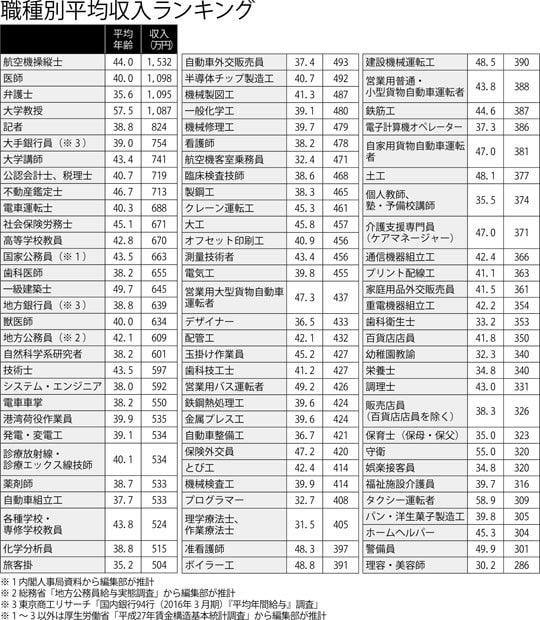

※1 内閣人事局資料から編集部が推計

※2 総務省「地方公務員給与実態調査」から編集部が推計

※3 東京商工リサーチ「国内銀行94行(2016年3月期)『平均年間給与』調査」

※1~3以外は厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」から編集部が推計(週刊朝日 2017年1月20日号より)

大学通信調べ(2016年春)。2部・夜間は除く。公立大は2015年参考(週刊朝日 2017年1月20日号より)

大学通信によると、全国566大学を対象とした調査を元に編集部が作成(週刊朝日 2017年1月20日号より)

「地獄の沙汰も金次第」と言うが、今では「子供の将来も金次第」。教育費用がふくれあがるなかで、大学選びに失敗すれば、親子で人生設計を狂わされかねない。そこで本誌は、最新データと専門家の意見をもとに「コスパのいい大学」を調査。より賢い「本当の大学の選び方」を紹介する。

今、大学関係者の間で「2020年問題」が危惧(きぐ)されている。20年は東京五輪・パラリンピックが開催され、お祭り騒ぎになっているはずだが……。

日本銀行は「建設投資は、17~18年ごろにかけて大きく増加した後、20年ごろにかけてピークアウトしていく」(「2020年東京オリンピックの経済効果」)と予想する。近年、大卒就職率は回復基調が続くが、あと何年続くかは不透明なのだ。

教育情報を提供する「大学通信」の安田賢治ゼネラルマネージャーはこう話す。

「景気の減速が予想されると、企業は採用人数を抑えるでしょう。現在の就職活動は学生側の『売り手市場』ですが、20年はターニングポイントとなります」

こんな先行き不透明な時代だからこそ、将来性があり、収入の安定した職業に就きたい。他方、学費を工面する親にとっては、わが子が望む大学に行かせたいと願いながらも、「できるだけコストは抑えたい」というのが本音ではないか。

そこで本誌は、将来に期待できる職業別の収入と、その職業に就くために必要な学費を想定できる、二つの調査を紹介したい。

一つは、厚生労働省などのデータを基に編集部が作成した「職種別平均収入ランキング」だ。

ランキングの上位には医師や弁護士、公認会計士といった資格取得までの難易度が高い「士業」が多い。ただし、収入の高い士業は学費が高いのが難点だ。そこで、表も参考にしてほしい。これには、学部系統別学費の総費用平均を掲載している。

私大医学部であれば、卒業するまでの総費用平均は3320万8552円。一方、国立大医学部は242万5200円で済む。

弁護士を目指して私大法学部に進めば、423万9789円。他学部より費用は安いが、司法試験に向けてロースクール(法科大学院)に進学すると、さらに2年分の学費がかかる。なお、司法試験はロースクールを卒業しなくても、予備試験に合格すれば受験資格は得られる。だが、予備試験は狭き門で、合格率は3.9%(16年)。ロースクールに通わずに弁護士になるのは容易ではない。