検索結果243件中

161

180 件を表示中

...加工アプリ使わないと不安…」 重症化で“ひきこもり”のリスクも

「自信がない」などのネガティブな感情は、無意識のうちに他者へと伝播する。家族やパートナーに影響を与えているかも……(撮影/写真部・東川哲也)

「他者に見つめられたとき、自然体でいられる力」を指す視線耐性。低下を放っておくと、周囲の人にも感染するという。「自分もより重症化しかねない」との新説も初めて明らかになった。

* * *

小学生の子どもを育てる都内在住の女性(40)が苦笑いする。

「ノーメイクだと恥ずかしいから、帽子を目深にかぶったり、マスクをしたりして、ママ友や知人にバレないように近隣のスーパーに出かけます」

子育てをするにつれ、身なりや立ち居振る舞いに対して適当になっているかも……と言う。

「完全防備であれば周囲の視線も気にならない。でも、子どもから『ママ、怪しい人みたい~』と笑われると少し複雑な心境になります。今は笑ってくれていますが、思春期を迎えたときに、恥ずかしいママと思われたらショックです」

子どもにはなるべく目を見て話すように、と教えているという。ところが、周囲の視線を気にしている自分がいる。相反する自分の言動に違和感を覚え、いずれ自分の態度が子どもにも影響を与えるのではないかと戸惑うことがあるそうだ。

ここに視線耐性の怖さが潜んでいる。無自覚だったり軽く思って放っておいたりすると、自分だけの話ではなくなるのだ。

そのひとつが、幸せな気持ちがなんとなく周囲の人に伝わっていくように、「ネガティブな気持ちも伝播することが科学的に明らかになっている」こと。教えてくれたのは、法言語学・心理言語学を専門とする明治大学教授の堀田秀吾さん。自信のなさや不安な気持ちも、周囲に伝染してしまうという。

米国の心理学者エレイン・ハットフィールド氏の研究では、「否定的な人と過ごす時間が長いほど、その人も同じような考えをするようになる」という結果になった。瞬時に、気がつかないうちに、どこでも起こり得ると明らかにしている。

人間は古代から集団生活を送ってきた。その際、協調性は不可欠。そこで他者の目や口といったパーツの動きを感じ取り、感情が伝わってくるようになった。脳の神経細胞が発達して備わった能力だという。よく見るのは、他者の感情に同調し、「もらい泣き」することだろう。

ハットフィールド氏の研究では驚くことに、心の状態だけではなく、次第に顔の表情や姿勢、さらに声の調子まで似てくることが判明した。

そもそも人間はポジティブな情報よりも、率先してネガティブな情報を感知し、記憶に残す生まれながらの性質を備えている。「ネガティビティーバイアス」と呼ばれる。

「ネガティブな人は、ポジティブな要素を発見しづらくなり、どんどんネガティブなものが目に入ってきやすくなっていく」

と堀田さんが説明するように、いわば自信のない人ほど負のスパイラルに巻き込まれやすくなる。

冒頭に登場した女性が「今はいいけどいずれは……」と子どもの先行きを考えてしまうのは、決して大げさなことではない。「心が伝播する」とは、ズボラな考えをする親に育てられた子どもが同様のズボラな思考に陥りやすくなる──そんな傾向を意味するそうだ。

視線耐性のもうひとつの怖さは、デジタルメディアによって、視線耐性の枠を超えて「重症化」しやすくなったこと。「ネットと現実のギャップ」だ。前出の堀田さんが今回初めて新たな仮説を明かす。視線耐性が「低くなりやすい」ことにとどまらず、より深刻な社会問題へとつながる危険性もはらむという。

都内の大学に通う女性(21)も、あらゆるものをカメラアプリ「SNOW(スノー)」で撮影、加工してSNSにアップすることが当たり前だった。

「写真チェックが異常に厳しくなっている自分がいた。自信のなさや、ありきたりの日常を加工でごまかしていたと気がつきました。でも、やっぱり加工をしないと不安に感じる。なるべく控えるようにしていますが、一緒に行動するのは『加工肯定派』の友人になりがち」

不安を感じるまでは先ほどと同じ。違うのは、心の安定を求めて同じ属性の友人と行動することだ。堀田さんは、「新しい時代の『認知的不協和』ではないか」と指摘する。

認知的不協和とは、人間が矛盾する認知(認識)を同時に抱えた状態や、そのときに覚える不快感を表す社会心理学用語だ。「ネットと現実のギャップ」も含まれる。理想の自分があるにもかかわらず、イケてない現実社会の自分がいる。その葛藤にさいなまれる状態だ。

「かつては現実と理想のギャップに悩むのであれば、ほとんどの場合、理想を引き下げることで認知的不協和を解消するしかなかった。ところが、理想を変えずに、仮想現実の自分を変えるという手段を採れるようになった結果、現実と理想以上に、現実と仮想現実のギャップに悩むという新たな問題が生まれている」(堀田さん)

加工アプリで何度も修整することで、理想の自分に近づける。あるいは仮想現実の上昇と連動して、理想すらも一段高い水準にまで引き上がる。

「現実社会の自分、理想の自分……加えて、デジタル世界の自分という視点が成立することで、人間が抱える認知的不協和が複雑化している。人間関係を新たに開拓しなくなるなど、より重症化する可能性もある」(同)

堀田仮説のポイントはここだ。前出の女性のように、まず同じ属性の人間としか交流しなくなり、その傾向が強まっていくと、他人との交流もすべてシャットダウンする事態に陥ることがあり得るという。引きこもりのような状態だろうか。(ライター・我妻弘崇)

※AERA 2019年2月4日号より抜粋

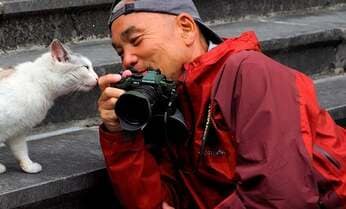

【岩合光昭】香港の屋台でひきこもり 天ならぬ“猫の岩戸”?

岩合光昭 (c)Iwago Photographic Office

撮影/岩合光昭 (c)Iwago Photographic Office

動物写真家・岩合光昭さんが見つけた“いい猫(こ)”を紹介する「今週の猫」。今回は、中国・香港の「猫の岩戸」です。

* * *

露天商の屋台が並ぶ、香港らしい雑多な通りを歩く。みゃあと呼ぶ声に振り返ると、屋台の上に猫がいた。仲良くなりたいの?と近づくも奥に入ってしまう。しっぽをピンとたて機嫌良さそうに僕を見つめてはいるが、どんなにやさしく声をかけても、返事をするように鳴くだけで物陰から動きやしない。

やがて現れた店主が餌をやると、ようやく出てきたものの、食べ終わると瞬時に引っ込んでしまう。天ならぬ猫の岩戸を開くには、歌や舞や僕よりも、やはり美味しいご飯が必須らしい。

デジタル岩合

http://www.digitaliwago.com/

※週刊朝日 2018年12月21日号