検索結果240件中

1

20 件を表示中

中2から6年間「ひきこもり」…山田ルイ53世が語る不登校 「人生のすごろくを考えると、誰しもとまりうるマス目」

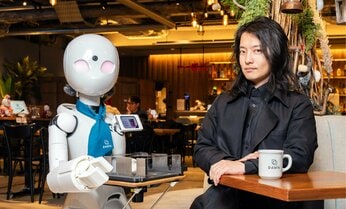

山田ルイ53世さん

お笑いコンビ、髭男爵の山田ルイ53世さんは、中学受験をして中高一貫の名門校、六甲学院中学校に進学します。中2の夏休み直前のある日、登校途中にトイレが間に合わず、粗相をしたことを機に不登校に。それから6年間の引きこもり生活を送ります。当時の思いや父親になった今の思い、現在不登校に悩む人に向けたメッセージをうかがいました。※前編<山田ルイ53世が2人の娘に「必ず」やっていることとは 「叱らない子育て、現場レベルではちょっと難しい(笑)」>から続く

本当は逃げたかった

――山田さんは中2のときに不登校になったそうですが、きっかけは何だったんですか?

登校途中におなかが痛くなってトイレが間に合わず、粗相をしたことがきっかけです。それから6年間引きこもりました。振り返ると粗相をしたことはきっかけにすぎなくて、当時の僕は心身ともに疲れきっていたんだと思います。

小6の夏から急遽思い付きで中学受験の勉強を始めて、ほとんど自力で合格したというのもあって、「俺は人とは違うんだ」っていうある種の高揚感があったんです。有名塾出身者がひしめく中、入学後も学年で成績10位以内、ときには3番以内に入ったり、サッカー部では1年生からレギュラーを獲得したり。三者面談では担任から「東大に行けるよ」みたいなことを言われて、親子で舞い上がったり。平たく言えば「天狗」というか、高揚感というガソリンだけで頑張れていた。ですが、やっぱり真面目に頑張り続けるしんどさはあったんだと思います。

僕は公務員の息子なんですが、同級生は弁護士、医師、会社社長の息子とかもざらで。裕福な家の子も少なくなかった。

友だちの弁当箱をのぞくとサイコロステーキとかが入っているんです。一方僕はやきそばだけは入った弁当で。母親も5時起きでしんどかったと思うし、今思えば作ってもらえるだけでありがたいんですけど。当時の僕は恥ずかしさとか卑下する気持ちが芽生えてしまったりもしていた。

――通学に電車で2時間かかったそうですね。

朝起きて、諸々考えると往復で結構な時間を費やすことになる。部活も頑張っていたので、帰宅時間も遅くなりがち。それから宿題や予習をして、少し寝て朝早く学校に行く毎日。本当は限界というか、しんどかったんだろうと思います。そこにきて、もらしたことで、張り詰めた糸が切れたというか。

1988年、六甲中学入学式当時の山田ルイ53世さん

【※この記事を1ページ目から読む】

――疲れている自覚は全くなかったんですか?

なかったですね。やれると思っていました。それなのに急に学校に行けなくなって、自分でも戸惑ったというか、「なんで俺がこんな立場に」って不思議な部分もあった。

「子育てが下手でごめんね」と母

――不登校になった当初、ご両親はどんな様子でしたか?

「何で学校行けへんの?」って小言を言われていました。でもずっと優秀な子としてやってきた訳ですよ。近所の人たちから「順くん(山田さんの本名は順三)、すごいね」とかほめられて、親としていい思いをしてきたのだから、少しくらい学校に行けなくても見守ってくれればいいのに、と思っていました。引きこもりになって数年経ってからは、「働かざる者食うべからず」という感じで、責められることも珍しくなかったですね。

――今はご両親に対してどう思いますか?

僕の側から言うのもおかしな話ですが、親の人生を振り回してしまった部分があるなと、申し訳ない気持ちもあります。ここ何十年かは、仲が悪いわけではないですけど、ほとんど連絡はとっていない。でも数年前にたまたま母親と電話で話したときに「子育てが下手でごめんね」って言われて。そのときは「そんなことない」って、培ったお笑い芸人の技術を使って全力でフォローしました(笑)。

――お母さまはずっと、自分を責めていたのかもしれないですね。

だと思いますね。悔いはあるんでしょうね。僕もありますけど。

親には親の人生がある

――山田さんは誰でも不登校になる可能性があることを身をもって体験されているからこそ、ご自身のお子さんたち(12歳と5歳の娘さん)のことが心配になることはないですか?

世間的にはまだまだ、不登校とか引きこもりを、非常にトリッキーな状態と捉えている向きも少なくないですが、人生のすごろくを考えると、誰しもとまりうるマス目だと思っています。なので娘たちのことが心配になることもありますけど、今は僕が不登校になっていたときよりも、フリースクールとか選択肢が増えているし、行政もさまざまな取り組みをしていますよね。

【※この記事を1ページ目から読む】

――「逃げてもいい」と言ってもらえるような風潮もあります。

それは少し違和感があって。「逃げる」とか「不登校」という言葉って、結局登校を前提にしていますよね。つまり今も圧倒的主流は、登校することです。別に、登校する人を「不在宅」、引きこもりじゃない人を「ほっつき歩いている人」って呼んだって言いわけですよ(笑)。だからおそらく今も、主流じゃない道をいくことの困難、抱える面倒はあると思います。もしかしたら将来なりたいものになれないかもしれないとか、遠回りになるよとか。

実際、僕の場合、芸人になることを夢見ていたわけではなく、それしかすることがなかったという感じなので、選択肢は狭まるかもしれません。社会がまだそういう状況である以上、何の考えもなしに「学校行かなくてもいいよ!」とは言いたくない気持ちもあります。いずれにせよ、娘が学校に行けなくなったら、その点は説明したい、その上で選択肢を示したい、それが大人が出来ることかなと思っています。

1999~2000年ころ、髭男爵結成当初の山田ルイ53世さん(右側)

――保護者としては子どもが学校に行けなくなると心配になるものです。

引きこもりの問題って結局、お金の問題でもあると思うんです。娘たちにお金の話をどこまで具体的に話すかはわかりませんが、「パパはこれだけの稼ぎと貯金があるから、ここまでは引きこもらせてあげられるれど、そこから先は本当に考えなあかんとこや」って言うかもしれないですね。引きこもっても生計を立てられるような術がもっと広まれば、「逃げてもいい」って言ってもいいかもしれないですけど。社会の理解は進んではいますが、今はまだその先の環境が十分に整っているとは言いがたいと思います。

――山田さんご自身は、また引きこもりになるのではないかという恐怖はないですか?

それはないですね。芸人として食べていくことの日々の不安のほうが切実で。貴族の乾杯漫才で一発当てて以降、正直モリモリ食べられてはいるんですけど、レギュラーが終わって「やばい!」とか、そのあとあと新しいレギュラーが始まって「助かった……」と胸をなで下ろすとか、綱渡り感は終わることがない。

【※この記事を1ページ目から読む】

ただ最近思うのが、引きこもり体質みたいな部分は、変わっていないんじゃないかって。休みの日に誘いがあっても断るし、断り続けた結果今は誘いもないですし(笑)。キャンプとか趣味を見つけて何かをするということもありません。

ラジオの世界では「オフの日はしゃべることを作るために一生懸命に動きましょう」という風潮が薄ら漂っているんですが、僕はそんなこともしてない。社交も趣味もないですし(笑)。駄目だなと思うんですが、まあ、それでも3時間のラジオの生放送を週に2本、自分の番組(「髭男爵 ルネッサンスラジオ」)も週に1本と、続けられているんで、いいかなと。

――子どもの不登校に悩んでいる親に、伝えたいことはありますか?

親には親の人生がありますから、自分の趣味や楽しみを続けてほしいと思います。子どもが引きこもっているからといって、自分の趣味や楽しみを捨て去ると、家全体が沈み込んでしまうと思うんです。

子育ての何が大変かって、子どもが生まれた日から、昨日の自分とさして変わらない自分が、1人の人間の面倒をみる責任を負うこと。それでも周囲は、「もう親になったんだから・・・・・・」と妙にハードルを上げた目線で口を挟んでくる。親になったからといって突然徳が上がるわけではないですし、聖人になったわけでもない。子どもに対して親ができることは限られている、出来ることは少ないんだ、くらいのスタンスでいいのかもしれないと思っています。自分でハードルをあげて、苦しむのはよろしくないですね。

――当事者である子どもたちにもメッセージをお願いします。

今は頭の中が忙しくて、しんどくて、へとへとになっているかもしれない。でも可能性を1つ、つぶせてよかったねと言いたいですね。大人は安易に、「君たちには可能性が無限にあるんだよ」と、言ってしまいがちですが、無限の可能性を前にしたら、実際は人は身動きなどとれません。自分に向いていないこと、できないことを若いうちに見つけて可能性をどんどんつぶしていくのって大事なことだと思う。

【※この記事を1ページ目から読む】

いきなり自分に向いていることを見つけられるのって天才だけだから。可能性をつぶしていった先に、本当に向いていること、やりたいこと、やれることが見つけられるかもしれない。

正直、見つけなくたっていいし、夢なんて持たなくてもいいと僕は思っていますが(笑)。

ただ生きいているだけで、何も責められない社会、とやかく言われない環境、それが正常だと思っています。あと僕の体験上言えることは、今はどんなに光が閉ざされたように感じていても、「不登校になっても引きこもりになっても最悪、髭男爵にはなれるよ」ということ。これくらいならいけるから大丈夫!! ……もちろん、なりたいかどうかは別ですが(笑)。

(構成/中寺暁子)

※前編<山田ルイ53世が2人の娘に「必ず」やっていることとは 「叱らない子育て、現場レベルではちょっと難しい(笑)」>から続く

〇髭男爵 山田ルイ53世/1975年生まれ。兵庫県出身。中高一貫の男子校で関西の名門、六甲学院中学校に進学後、中2から6年間引きこもりに。20歳で愛媛大学法文学部に入学。同大を中退して上京、99年お笑いトリオ髭男爵を結成、翌年ひぐち君とのコンビに。2008年、「ルネッサーンス!」とワイングラスで乾杯する貴族漫才で一躍人気に。テレビのコメンテーターやラジオ、執筆など幅広く活躍。著書に『ヒキコモリ漂流記 完全版』(角川文庫)、『一発屋芸人列伝』(新潮文庫)、『一発屋芸人の不本意な日常』(朝日新聞出版)、『パパが貴族』(双葉社)などがある。

「生きるのが面倒くさい人」のひきこもりや無気力は克服できる! そのカギを握る「安全基地」について詳しく解説

※写真はイメージです。本文とは関係ありません(Mladen Zivkovic / iStock / Getty Images Plus)

生きるのが面倒くさい――。人の世の煩わしさから逃れたいという願望をもち、現実の課題を避けようとする傾向を「回避性」という。自分への自信のなさや人から馬鹿にされるのではないかという恐れのために、社会とかかわることや親密な対人関係を避けることを特徴とする状態である「回避性」だが、克服可能だと断言するのが、精神科医の岡田尊司氏だ。そのカギになるのが、「安全基地」と「小さなチャンスに乗ること」だ。実際の事例を、岡田氏の著書『生きるのが面倒くさい人』(朝日新書)から一部を抜粋・改編して解説する。

回復のカギを握る「安全基地」

軽度の発達課題を抱え、否定されたり、失敗したりする体験をするなかで、回避性が強まっているというケースも多い。発達面の課題をきちんと評価し、診断することが、事態の転換点になる場合もあるが、それを転換点にできるかどうかは、そのときの対応にかかっている。ともすると、発達面の問題だけを見がちで、診断して終わりということも少なくない。発達の課題もさることながら、それ以上に、本人の力を奪うのは、両親などの否定的な評価と結びついた自分自身への失望と自信喪失である。両親などの見方や対応が変わることが、回復には不可欠だ。

そして何よりも重要なのは、助けを求めることを諦めて、自分の殻に閉じこもるのではなく、助けを求め、相談することである。回避型や恐れ・回避型の愛着スタイルをもつ人では、人に頼ったり相談したりすることができず、その結果、行き詰まって身動きが取れなくなってしまうということが多いのだ。

困ったことがあれば、人に相談するということをすっかり身に付けると、大きなストレスを受けて暮らしていても、つぶれることもなく、難題や困難がつぎつぎ降りかかってきても、粘り強く何とか乗り越えられる。

この点が、筆者が重視している「安全基地」としての機能であり、安全基地がうまく機能するかどうかが、その人を強くもするし、弱らせもするということだ。周囲に安全基地となる人が増え、その機能が強化されることで、勇気を出して、前に進めるようになるのである。

この点は、発達課題の有無に関係なく、当てはまることだが、より過敏でストレスを感じやすく、孤立しやすい発達課題を抱えた人にとっては、より重要になると言えるだろう。

岡田尊司『生きるのが面倒くさい人』(朝日新書)>>書籍の詳細はこちら

安全基地をもてなかったり、機能していなかったりしているケースでは、表面にあらわれている問題や課題を改善することよりも、安全基地機能を高めることが、事態の改善につながるということは、しばしば経験することなのである。そして、回避性の問題が強まっているケースでも、同じ原理が当てはまる。

8年間ひきこもっていた26歳の男性の場合には、もう一つ重要な取り組みを行っていた。それは、親の面接を並行して行い、親の理解を高め、共感的な対応ができるように働きかけたことである。それによって、親の受け止め方や対応が変わり、本人が主体性を取り戻すことにつながったのである。

その男性が何度も繰り返し述べたことは、母親の存在感の大きさと、母親には逆らえず、いつも母親の判断に従ってきたということだった。その点を変えることが、是非とも必要だった。母親が本人の代わりに決定したり、あらかじめ段取りしたり、代わりにやってしまわないように助言し、母親もそれまで自分が当たり前にしてきたことが、本人の主体性をおびやかしていたことに気づいたのである。

安全基地機能を高め、本人へのプレッシャーを取り除き、主体性を回復していくためには、親への働きかけが不可欠である。

自分で決定することの大切さ

この男性が奇しくも語っていたように、回避に陥った状態から抜け出す上で、主体性を取り戻すということが非常に重要である。それは言い換えると、他の人ではなく自分が決めることから逃げないということだ。

自分で決められないと、なんとなく誰かに任せたくなるものだ。誰かが代わりに決めて、代わりにやってくれたら、行動する面倒さだけでなく、決めるという面倒からも逃れられるというのが、回避性の人の思考回路だ。

それを変えるためには、どんな小さなことでもいいので、自分で決めることを実践していくことだ。取り上げた二つのケースとも、自分で決断し、迷った末に行動を起こしたことで、突破口が開かれた。自分で決め、自分で行動するということが一つでもできると、そこから人は変わり始めるのだ。実際、自ら何とかしたい、この状況を変えたいと思ってやってくるケースは、無理やり連れて来られるケースに比べて、圧倒的に改善が早い。最初は、引っ張られて連れてこられたケースでも、自分から改善したいと思い、自分から通うようになると、本当の変化が現れ始める。それゆえ、自分で決めるということを尊重するスタンスが大事である。無理強いしても逆効果になりかねない。

動こうとしない本人を、何とかしたいという気持ちはわかるが、そこで急き立てても、これまでしてきたことを、またやってしまうだけである。

そういうときには、むしろ親や周囲の者が、自分を振り返る作業をし、本人へのかかわり方を変えていくことに取り組んだ方がいい。それゆえ、筆者のクリニックや提携するカウンセリングセンターでは、まず親や家族へのサポートに力を注ぐ。接し方を単に指導するというのではなく、親自身のカウンセリングを行い、親自身の問題に取り組んでもらうと、不思議なことに、子どもとの関係がいつの間にか改善し、子どももカウンセリングを受けてみようということになるケースが多い。

理想や期待よりも、目の前の機会に乗ってみる

回避性の人が回復し始めたときに、しばしば起こるのは、それまで抱いてきた大きな理想や願望にこだわるのをやめて、その人の前に提供された小さなチャンスに思い切って乗ってみるということだ。それまでのその人であれば、自分が本当にやりたいことと少し違っているとか、負担が増えて大変ではないかとか、うまく行きっこないとか、失敗してがっかりするのが落ちではないかといった、マイナス面ばかりを考えて、結局何もしないということになりがちである。

しかし、自分の理想とする願望というものは、いきなりそのまま実現することは決してない。無数の小さなステップを踏むことで、大きな成功も成し遂げられるのであり、一足飛びに大きな達成や成功を得ようとしても無理である。それに、万一そうしたチャンスが舞い込んだとしても、小さなステップを踏みながら実践の中で鍛えられていないと、チャンスを生かすことができない。理想とはとてもいかないが、ちょっとだけ面白そうだとか、面倒なことも増えるが、新しいことにも出会えそうだといったことが、身近に訪れたら、試しにやってみる。

チャンスというものは、自分から切り開くことも大事だが、案外、外側からきっかけが与えられることが少なくない。ことに回避性の人にとって、自分から売り込んでいって、計画を実現するような離れ業は、ちょっとハードルが高すぎて、やりこなせるものではない。

そんな無理な目標を掲げるよりも、身の丈にあったことをした方が楽だし、結果的にうまくいく。遠くの大きな目標ではなく、身近に訪れる小さなチャレンジを、思い切ってやってみる。それが、思いもかけない大きな変化に化けたりする。