成人してからあごや顔面の骨格の治療をおこなう場合、手術であごの骨を切るなどの大がかりな治療になる可能性も。子どもの時期に早めに異常を発見することで、手術を伴わない矯正治療で改善が見込めるケースも少なくないといいます。

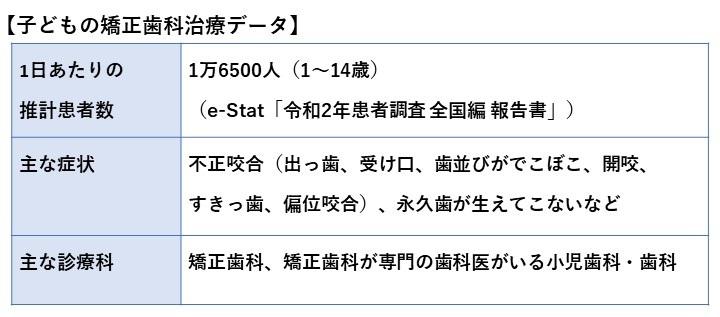

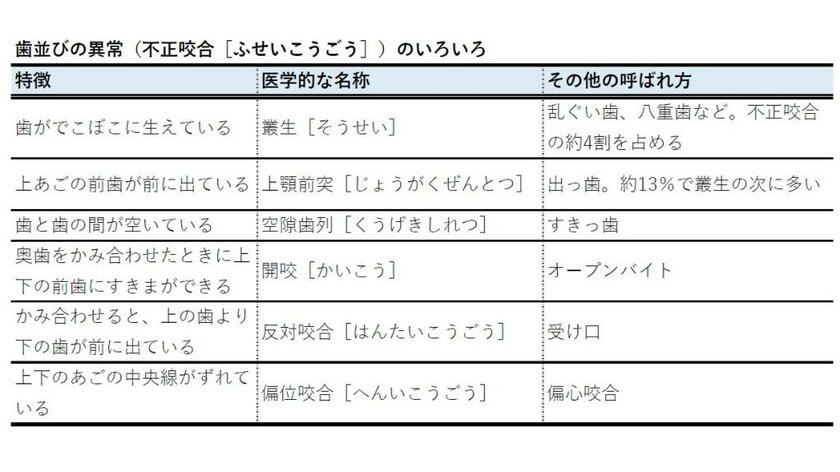

■出っ歯、受け口など「不正咬合」にもいろいろある

ところで、「歯並びの異常」とは、どんな状態を指すのでしょうか。専門的には「不正咬合(こうごう) 」と呼ばれ、いくつかの症状(種類)があります。

たとえば出っ歯の場合でも、歯だけ前に出ている、歯だけでなく上あごも出ている、下あごが後ろに引っ込んでいるなど、状態はさまざま。ほかの不正咬合でも患者によって状態は異なり、それぞれに合わせた治療法が選択されます。

このような不正咬合は子どもの口の中を見れば、気づくことができます。しかし矯正治療の対象になるものとして、「口の中を見るだけでは発見しづらい歯並びの異常がある」と、日本矯正歯科学会認定医・臨床指導医でのむら矯正歯科院長の野村泰世歯科医師は話します。このようなケースの多くは、進行して「永久歯が生えてこない」という状態になって、異常に気づくといいます。

「たとえば、12歳でそろそろ永久歯が生えそろう時期なのに、犬歯(糸切り歯)が生えてこないというケースです。このような場合、歯茎の中に異常があるかもしれないので、『パノラマX線撮影(上下すべての歯と、歯の周囲のあごの骨を写し出す断層X線撮影)』をおこなうと、犬歯が手前の前歯の根っこのほうに水平に伸びていて、とうてい正常な萌出(ほうしゅつ、歯が生えること)が起こりえない状態になっていることがあります。放置すると、犬歯に押され続けた前歯の根が吸収されてなくなり、せっかく正常に生えた前歯も失いかねません。このような歯の異常は、目に見える不正咬合に比べて深刻だといえるでしょう」

■歯並びの異常で「永久歯が生えてこない」ケースも

永久歯が生えてこない原因として、このケースのような「埋伏歯(まいふくし、歯茎の中に埋もれたまま生えてこない歯)」や、生まれつきその部分の永久歯がない「先天性欠如」、「嚢胞(のうほう、袋状のものに歯が包まれて生えてこられない状態)」や「歯牙腫(しがしゅ、歯をつくる組織由来の良性腫瘍)」などが考えられます。最近は先天性欠如の割合が10人に1人と報告されるなど、その頻度は上がっています。

別所文

別所文