新型コロナで支給される給付金の10万円の一部でも寄付したいが、肝心の寄付先の選び方がわからないという声も多い。寄付するきっかけになる身近なヒントとは。AERA 2020年6月22日号で掲載された記事を紹介。

* * *

コロナ禍ならではの難しさもある。多いのが「寄付はしたいけれど、どこに送ればいいかわからない」との声だ。

今回はひとり10万円の定額給付金が支給されることもあり、寄付の意向を持つ人が多いとされる。創発プラットフォームと山猫総合研究所の調査では、給付金を一部でも寄付に回す意向を持つ人は全体の2割強、「全額を生活費に使う」人を除けば4割以上に上った。一方で、「どのような情報を得て寄付する先を選びますか」との問いには、「寄付先の選び方がよくわからない」と回答した人が最も多かった。

自然災害の際は、日本赤十字社などが被災者に直接現金で給付する義援金を集めるが、「被災者」が明確でない今回は募集されない。また、支援団体などが集め、活動資金に充てる支援金も寄付先選びが難しい。

「支援団体も“密”を避けることが求められ、現場に出て困っている人を直接サポートする活動があまりできません。活動に共感して寄付先を選ぶことが難しいのです」(宮城大学・石田祐准教授)

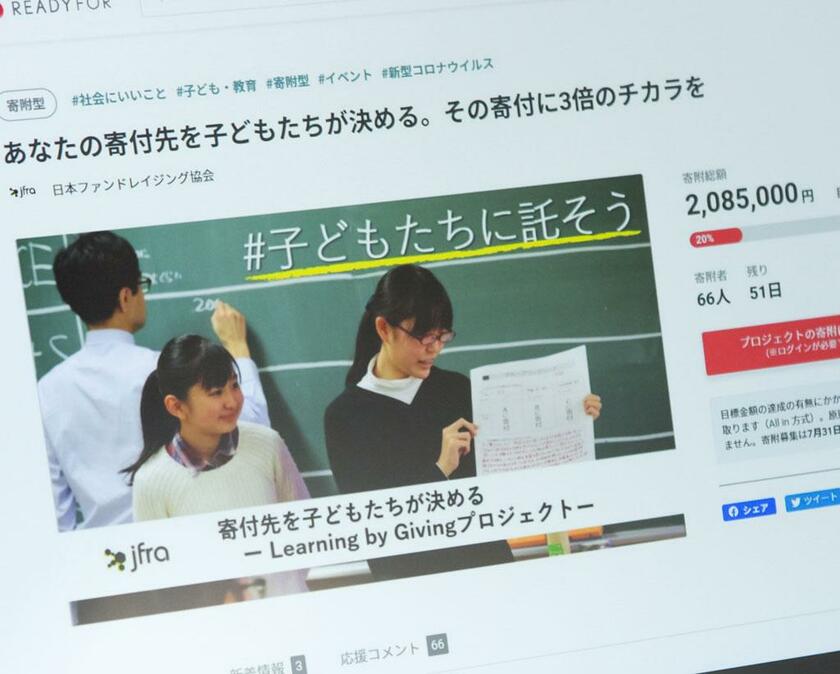

そんな状況を受けて、ユニークな取り組みも始まった。NPOなどの活動を支援する中間支援組織「日本ファンドレイジング協会」では、寄付金の送り先を子どもたちが決める「ラーニング・バイ・ギビング」プロジェクトを立ち上げた。同協会が1千万円を目標に寄付金を集め、実際の支援先選びは子どもたちに託すという。子どもたちが社会課題について調べ、議論してどこに寄付するか決める。プロジェクトを担当する同協会の大石俊輔さんはこう話す。

「お寄せいただいた思いのこもったお金を実体験として寄付することで子どもたちの学びにつながり、寄付を受ける先にも、寄付してくれた人にも寄付の価値に気づいてもらえる。三つの意味のある取り組みです」

コロナ禍での寄付先は感染対策などの医療分野だけでなく、経済的な打撃を受けた企業・店舗、子どもたちの教育や文化芸術など多岐にわたる。わかりやすい寄付先が少ない分、自分の生活や価値観を見直して寄付をするきっかけにすることもできる。大石さんは言う。

「寄付先に迷っても少しずつやってみることの繰り返しから、自身の大切にする価値観が見えてきて寄付への関心も高まると思います」

(編集部・川口穣)

※AERA 2020年6月22日号より抜粋

川口穣

川口穣

![AERA (アエラ) 2020年 6/22 号【表紙: 野田洋次郎 (RADWIMPS)】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/512iG+w+mwL._SL500_.jpg)