今年の11月は暖かい日が続いてなかなか紅葉を楽しむような環境が整わなかったが、いよいよ来週あたりから冷え込むらしく本格的に山の木々も色づきそうだ。関東、とくに首都圏では紅葉を楽しむ場所がなかなか見つからない。神宮外苑のイチョウ並木や高尾山などは観光客からの人気も高いが、すぐに混雑して満員電車の様相となる。東京にはいくつも見事な庭園が残っていて、皇居外苑や北の丸公園、小石川後楽園や六義園などの庭園も見頃を迎える頃だろう。元は大大名たちの庭だったものが、今では人々の観光スポットとなっているのだから歴史の継続というものはありがたいものである。

●17棟中10棟が国の重要文化財に

東京からは若干離れるが、少し珍しい庭園が横浜にあるので今回はこの地にある三溪園という名勝をご紹介したい。最寄り駅はJR根岸か山手駅になるのだろうが、歩けばいずれも徒歩30分くらいはかかる。もちろん横浜駅をはじめ近隣駅からは入り口付近までのバス便があるのでアクセスは便利だ。三溪園の歴史は明治時代に始まる。それほど深い歴史があるわけではないが、園内に残る建造物は10件もの国の重要文化財の指定を受けている。これら文化財すべてが、全国各地から移築された古い建築物なのである。

●横浜の三ノ谷に誕生した庭園

三溪園は製糸・生糸貿易で財を成した原富太郎によって造り上げられた、広さ53万坪(175,000m2)にもなる庭園である。海に面して開いた3つの並んだ谷のひとつ三ノ谷の山上に、富太郎の義祖父が別荘を建てたことに始まる。義祖父の死後、富太郎は本格的に造園を始め、この地に本宅(鶴翔閣)を建設し居住した。富太郎はこの頃にはすでに無料で庭の一部を一般開放している。

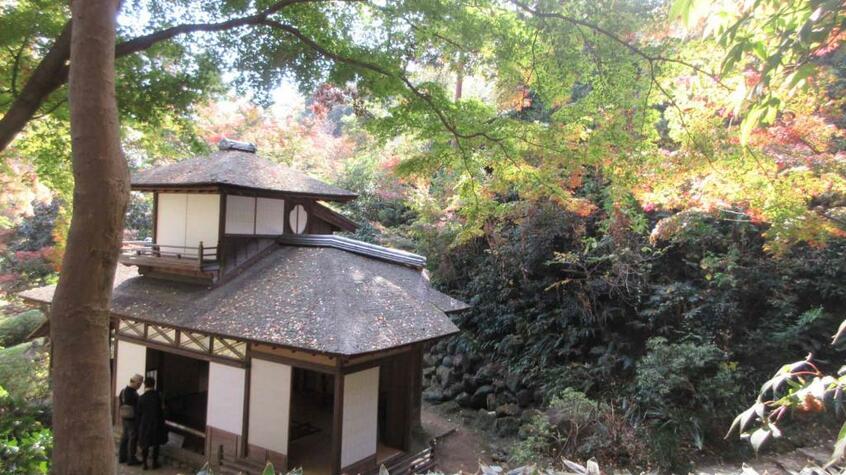

●京都の三重塔は園のシンボルとして

大正時代になり、各地からの移築が始まる。京都の木津川にあった奈良時代に行基が創建したと伝わる燈明寺の三重塔を保存のため移築する。すでに財政危機に陥っていた燈明寺にとってどのような思いだっただろう。燈明寺はこの後昭和22(1947)年に、台風で大破したままとなっていた本堂も三溪園へと移築することとなった。現在、木津川の燈明寺跡ではお堂にあった仏像が毎年公開されているが、跡地には御霊神社が残るのみである。三重塔も本堂も重要文化財の指定を受けている。