季節外れの大雨で、九州を中心に各地で浸水被害が多発した。浸水被害はなぜ増えているのか。主体的に避難するには、どうすればいいか。AERA 2021年8月30日号で取材した。

* * *

街は、一夜にして水没した。

「朝起きたら、濁った水に覆われていました」

佐賀県武雄市に住む女性(51)は、声を震わせる。

雨は8月11日未明から降り始め、13日には本降りとなった。14日朝に起きると、至るところで冠水していた。やがて市内を流れる六角川(ろっかくがわ)が氾濫し、一帯に浸水が一気に広がったという。女性は、事前に家族で避難所に避難。16日、水が引いて家に戻ると、1階の家具などは全て泥まみれに。女性は肩を落とす。

「毎年のように浸水して、何か考えないと。でも、どうすればいいのか……」(女性)

停滞する前線の影響で九州、中国、東海地方を中心に降った「災害級の大雨」は、各地に大きな爪痕を残した。武雄市によれば、15日時点で床上・床下の浸水被害は1650戸で、2019年8月の佐賀豪雨のそれ(1536戸)を上回った。

「明らかに近年、浸水被害は増えています」(同市担当者)

■浸水区域の世帯は増加

浸水被害が増えているのはなぜか。要因の一つが、浸水想定区域に住む人が増えているからだ。浸水想定区域とは、河川の氾濫などによって浸水が想定される場所。市町村はこれらの情報を基に洪水ハザードマップを作成する。今度の大雨で浸水したエリアは、ほとんど浸水想定区域内にある。

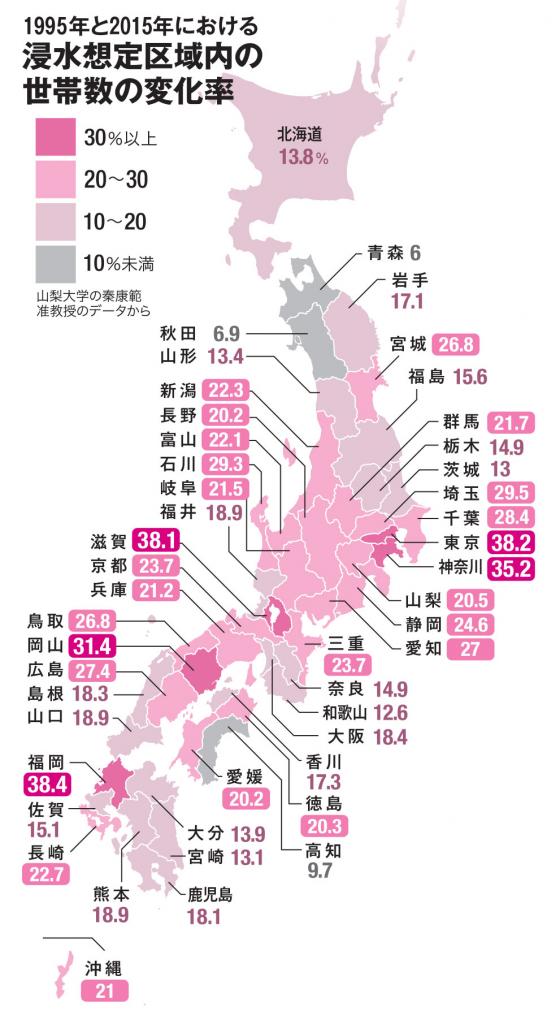

山梨大学の秦康範准教授(地域防災)が試算した1995年と2015年の20年間を比較した、浸水想定区域内の世帯数変化率を示した図がある。

これによると今回の豪雨で、警戒レベルで最も危険度が高い「レベル5」の「緊急安全確保」が発令された県を見ると佐賀は15.1%、長崎22.7%、広島27.4%、熊本18.9%などいずれも2桁の伸びで、浸水リスクは高くなっている。