■俺でも書けるかもしれない 1週間で戯曲を書き上げる

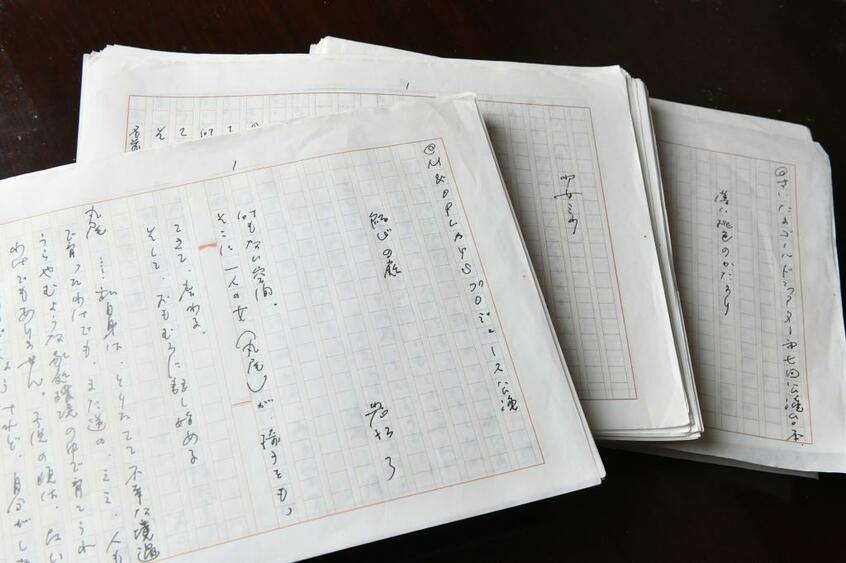

最初の戯曲を発表して以来、岩松は、実に80本を超える作品を発表し、上演してきた。日本のチェーホフとも称される岩松の演劇に対するスタイルは、45年前からぶれていない。岩松の作品が時代を経てもいっこうに褪(あ)せないのは、自身の人間に対する目が定まっているからでもあるのだろう。

岩松は、長崎県立川棚高校から1浪ののち東京外国語大学ロシア語学科に入学した。実は当時でいう一期校の九州大学にも合格していた。

「うちの家計から言っても九大だったんだけど、どうしても東京に出たかったんです。たぶん、文化の香りに引かれたんじゃないですか。テレビで東大闘争とかを見ていて、都会のやつは進んでいると思ったし。でも、実際に近くで学生運動をやっている人たちを見たらあまりかっこうよくなかった。それで、演劇はちょっと都会的かもと思っていきなり大学の演劇部に入ったんです」

「文学がらみの仕事をしたい」という思いを持ちつつ、岩松は自由劇場の研究生となる。その後、柄本明らが立ち上げた「東京乾電池」に参加し、渋谷ジァン・ジァンなどで公演を重ねていく。

「そのときやっていたのは即興芝居。本を書く必要はないし、ギャグの入った適当なお話をつくって出すだけ。劇団も僕ももう飽きてきてて、柄本と“こういう芝居があったら面白いよね”とかいろいろ話して、戯曲をやりたいとなっていった」

いざ戯曲を作家に依頼し演じてみると、「これなら俺でも書けるかもしれない」という思いが頭をもたげてきた。そして岩松はわずか1週間で第1作を書き上げてしまう。「10年近い無自覚な演劇生活を振り返り、好き勝手に一本書いて演劇は辞める」とまで思い詰めて書いた作品だったが、柄本の当初の感想は、「わからない」だった。が、しばらくして、「声に出して読んでみたら面白かった。これ、やるわ」と電話がかかってきた。

1986年、こうして東京乾電池で演じられたのが「お茶と説教」だった。「無関心の道徳的価値をめぐって」とサブタイトルがつけられた作品は、思いのほか高い評価を受けることとなった。

(文・一志治夫)

※記事の続きは AERA 2021年10月25日号でご覧いただけます