10月31日に投開票が行なわれた衆院選では、与野党ともにひらがなを使い名前を登録した候補者が目立った。なぜこうした候補者が増えているのか。ひらがなを使うことで、ちゃんと得票につながっているのか。選挙のプロに実態を聞いてみた。

* * *

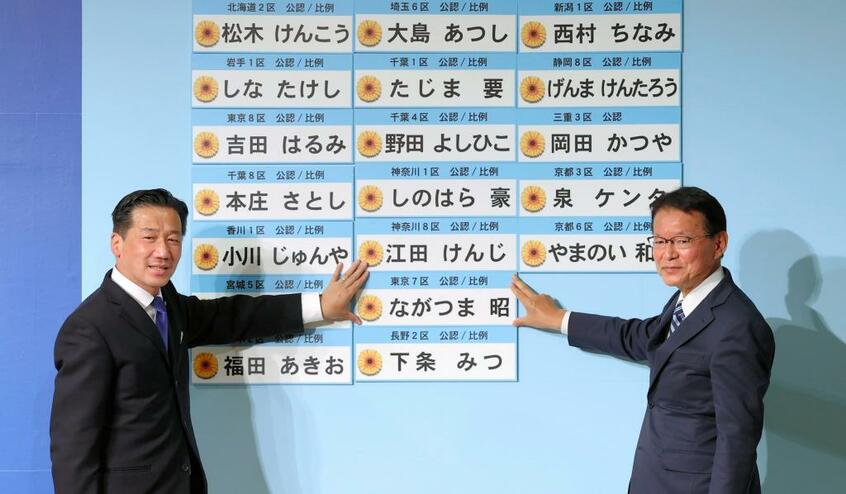

「あべ晋三」「石原のぶてる」「ながつま昭」「野田よしひこ」など、今回の衆院選からということではないが、名前の知れた候補者であっても名前のすべてだったり、一部をひらがなにしていたりする候補者は多い。

選挙コンサルティング会社「ジャッグジャパン」社長で、選挙プランナーとして数多くの選挙で候補者の戦略を立案してきた大濱崎卓真氏は、「近年の選挙では、ひらがなを利用する候補者が増える傾向にあると感じています。陣営が決めることも多いですが、われわれ選挙プランナーの側から、ひらがなの使用を提案させていただくこともよくあることです」と話し、その理由をこう解説する。

「選挙では選挙カーの看板やポスターなど、一定の面積の中で文字を表現しなければいけない制約がありますので、字ではなく『音』で名前を覚えてほしいと考えるんです。例えば岸田首相であれば、『岸田文雄』という4文字ではなく『きしだふみお』という6文字で覚えて欲しいということです。この『音』が想起できない漢字や、複数の読み方ができそうな漢字、また、音を覚えてくれたとしても漢字を間違えてしまいそうな場合は、ひらがなを提案するケースが多いです」

ちなみに、筆者の名字は「國府田」と書いて「こうだ」と読むが、滅多にちゃんと読まれたことはなく、まさにこの「音が想起できない」ケースかもしれない。

■無効票と判断される可能性

大濱崎卓真氏の名前もまさにその一例だという。選挙管理委員会のその時々の判断になるが、名前の文字を2文字間違えると「無効票」と判断される可能性が出てくるといい、

「仮に漢字表記を選択して『おおはまざきたくま』という音を覚えていただけたとしても、『濱』は書き間違える可能性が高く、『たくま』も色々な漢字のパターンがありますので間違える可能性はあります。それなら、最初からひらがなにした方が無効票のリスクが低くなるという判断になります」