次に、浦沢がだしてきた、アトムのラフスケッチを見たとき、眞は、「ああ、この作品は成功するかも」と考えたそうだ。

「シェイクスピアは、たとえば黒澤明が、『リア王』や『マクベス』を下敷きにしてそれぞれ『乱』や『蜘蛛巣城』をつくったように、多くの作家がその物語をその都度よみがえらせてきた。手塚の描いた約700点の作品の幅は、そうした可能性を持つものです。そのためには、同じものではだめなんです」(手塚眞)

こうして生まれた『PLUTO』はコミックスが累計で830万部(!)売れる大ヒットとなり、「地上最大のロボット」を収録した「鉄腕アトム」の第13巻もそれにつられてよく売れた。

私は『PLUTO』を、発表された2000年代当時にリアルタイムで読んでいたが、今回、もとの「地上最大のロボット」と読み比べて思ったこと。それは、『PLUTO』は、「地上最大のロボット」だけでなく、手塚の全作品へのオマージュになっているということだった。なかでも、『火の鳥』を強烈に思い出した。

『PLUTO』には、当時のブッシュ政権のイラク戦争を下敷きにした戦争のモチーフがある。中東のペルシア王国で、大量破壊ロボットが密かに開発されているというでっちあげの疑惑から、トラキア合衆国を中心とするロボットを主力とする平和維持軍が、この国を徹底的に破壊する。その瓦礫のなかから「地上最大のロボット」は出現するのだ。

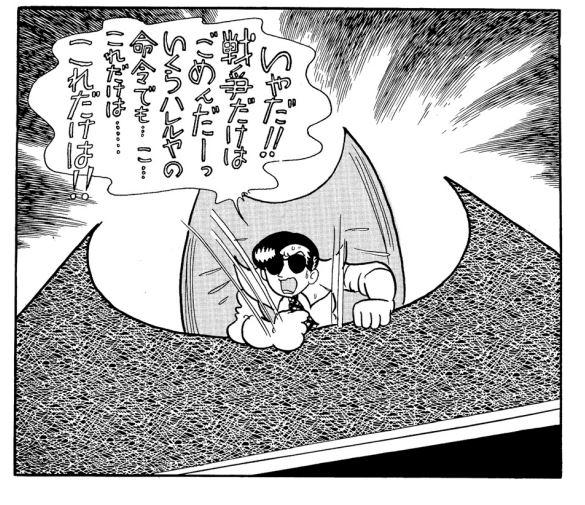

サハドという花を愛したロボットが「憎しみ」という感情を植えつけられることで、最終兵器に変わる。そのサハドが砂漠の祖国を研究者となって花でいっぱいにしようとしていた時代の回想シーンがある。それを見て、私は『火の鳥』で、AIに命令されて核のボタンのスイッチを押してしまう悪役ロックが、「戦争だけはごめんだ」と苦悩するシーンが蘇ってきた。

「そういう読み方もできるでしょう。でも、『PLUTO』を描いた浦沢さんや長崎さんは、すべては原作にあることなんだ、と毎回言っていました。手塚のマンガは、戦争体験者だった手塚の戦争に対する思いが、ここかしこにあるんです」(手塚眞)