また、04年の法科大学院の開設以降は、司法試験の合格者数で早稲田を逆転した。慶應が国内大学で最多の合格者数を誇る年もある。

東進のダブル合格のデータを見ると、今年、慶應に進んだ比率が圧倒的に高かったのは法学部だ。早慶の両法学部に合格した場合、84・0%が慶應を選ぶ。安田さんはこう説明する。

「昭和のころは『慶應で最も入りやすい』なんて言われましたが、今は違います。司法試験の合格者が増えたことも手伝って、看板の経済学部と並ぶ偏差値になりました。内部進学者や一般選抜以外の合格者が多くて、一般入試の枠が少ないこともあります」

■進む「関東ローカル化」

一方、河合塾・教育研究開発本部主席研究員の近藤治さんはこう指摘する。

「そうした改革の積み重ねで、慶應のブランドイメージが向上しました。かつては慶應のほうが改革に熱心に取り組んでいたんです。ただ、最近はあまり聞こえてこない印象です」

この法学部でも早稲田に流れは変わり、受験生全体に波及するのだろうか。

今、早慶とも改革は欠かせない。少子化で学生数が減少し、大学経営が厳しくなることが予想されているからだ。近藤さんはこう話す。

「全国の優秀な学生を獲得して大学のレベルを保ちたいという思惑があるでしょう」

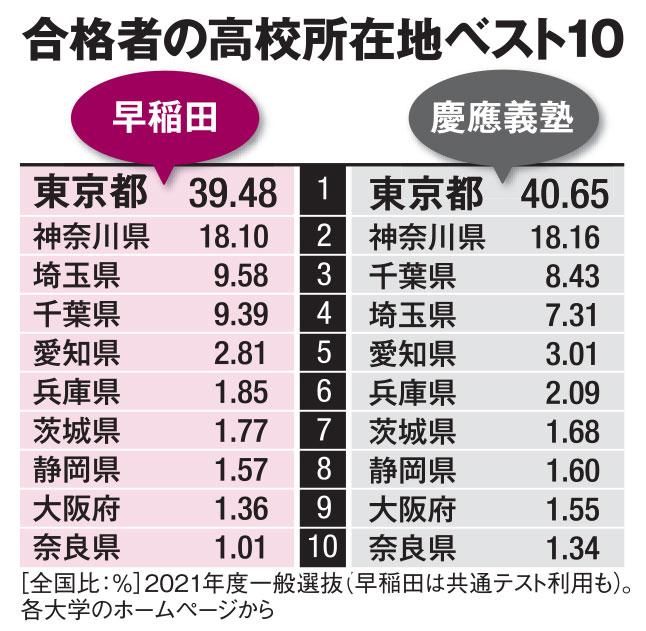

早稲田は全国各地の学生が集まり、慶應は首都圏からが多いイメージがあるかもしれない。だが、実は早慶の地方出身者の比率はそれほど変わらない。合格者の高校所在地のデータを見ると、00年の慶應合格者のうち関東出身者は63.4%で、01年の早稲田の62.0%と拮抗している。21年も慶應が78.2%、早稲田は79.93%と両校とも同じように「関東ローカル化」が進んでいる。全国の優れた学生をどう引きつけるのか、早慶の次の手が見逃せない。(編集部・井上有紀子)

※AERA 2021年12月13日号