早稲田大学と慶應義塾大学、受験生に選ばれるのはどちらか。平成で優勢だった慶應に対し、今年は早稲田が巻き返した。勝敗のポイントは、大学の「改革」の姿勢だ。「早稲田と慶應」を特集したAERA 2021年12月13日号から。

* * *

「周りには早稲田に落ちた慶應生が多いので、少しもったいなかったと思うときがあります」

早稲田大学と慶應義塾大学の文学部にダブル合格し、慶應を選んだ1年生の男性は言う。

「早稲田は学生数が多いので、雑多なイメージでした。そこで、落ち着いていそうな慶應に進みました。でも、入学してみたら、どちらの学生もそれほど違いはないように感じました。慶應に進んだことを後悔してはいませんが、偏差値は早稲田のほうが高いですし」

ライバルの慶應に苦戦してきた早稲田が巻き返しているのか。

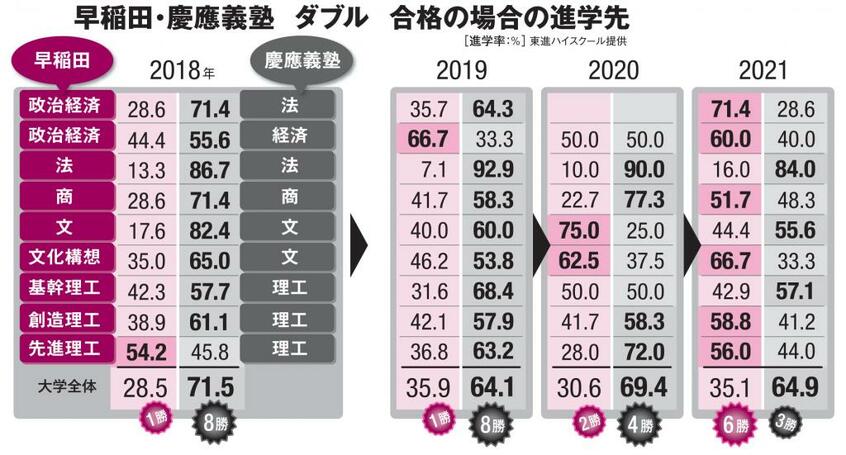

ここに一つのデータがある。私学両トップに合格したら、どちらに進学するのか。予備校大手の東進ハイスクールが、早慶の文学部同士や文学部と文化構想学部といった同じ系統の学部にダブル合格した東進生の進路を分析すると、意外な結果が出てきた。

■早稲田「初」の勝ち越し

「今年初めて、早稲田が6勝3敗で勝ち越しました」

東進を運営するナガセ広報部長の市村秀二さんは言う。

直近の2021年は、早稲田・政治経済(政経)など六つの学部系統で早稲田を選ぶ比率が高かった。東進が調査を始めた18年、比率が高かったのは早稲田1学部、慶應8学部。20年までの3年間は慶應が優位に立っていた。

なかでも早稲田・政経の躍進が目覚ましい。21年、慶應・法とダブル合格した東進生の71.4%が、早稲田・政経を選んだ。18年は慶應・法を選んだのが71.4%。たった3年で正反対の結果となったのだ。

この背景にあるのが、早稲田の入試改革だという。特に、政経が大学入学共通テストの数学受験を必須としたことだ。数学を敬遠してか21年の志願者数は前年比2212人減の5669人となった。だが、河合塾の調べによると、成績の芳しくない層は離れたものの政経の合格者の水準は例年どおり高かった。

「今年は英語と国語の総合問題に加えて共通テストが導入されました。国公立志望者も受けやすくなり、東大との併願者が増えました。早稲田としては欲しい学生が集まったのでは」(市村さん)