「以前は約半数が2年程度で亡くなり、5年待てる患者は一部でした。今は、8割程度が5年以上生きられる。長く待てるようになったことで、待機期間も延びました」(同)

提供の意思「尊重」9割

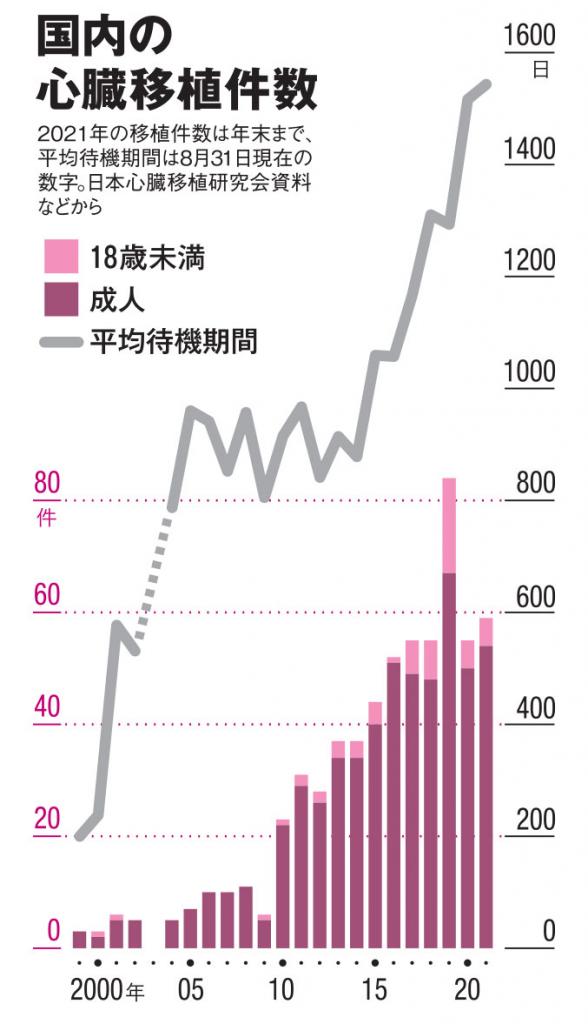

まだ一般的になったとはいえないが、福嶌医師が「理解が進んだ」と言うように、日本で行われる心臓移植数は増加傾向だ。09年までは多くて年10件程度だったが、10年に臓器移植法が改正され、本人の意思が不明でも家族の同意で提供できるようになって弾みがついた。19年には小児17人を含む84人が移植を受けている。20年、21年はコロナ禍の影響を大きく受けたが、それでも21年の59件は過去2番目に多い。福嶌医師は言う。

「かつては心臓移植自体が社会的なタブーでしたが、拒否反応が少なくなった。加えて、ドナー(提供者)になりうる脳死患者を担当する救急医の意識も変わってきました。ご家族に対し、臓器移植という選択肢があることを説明する医師が増えてきたんです。コロナ禍がなければ、昨年は200例くらいまで伸びていたと思います」

福嶌医師は1999年、国内で法の下に初めて行われた心臓移植手術で、脳死患者からの心臓摘出を担当した。執刀後は多数の誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)の手紙のほか、仏像まで送りつけられた。移植そのものに拒否反応を示す人は今もいるが、社会の大多数は肯定的になった。昨年内閣府が行った世論調査では、「家族が提供意思を表示していた場合」にその意思を「尊重する」とした人が90.9%に上った。

それでも移植を待つ当事者にとって、精神的な負担は大きい。前出の石井さんは補助人工心臓のトラブルで、19年から昨年移植を受けるまで長期入院した。コロナ禍が始まってからは、移植後、退院するまで家族とも一度も会えなかった。

「コロナ禍で移植手術も減り、21年を迎えたころには、自分に来年は来ないと覚悟しました。何とかドナーが見つからないかと思う一方、それは誰かが死ぬのを待つことでもある。モヤモヤは常に抱えていました」

(編集部・川口穣)

※AERA 2022年2月28日号より抜粋