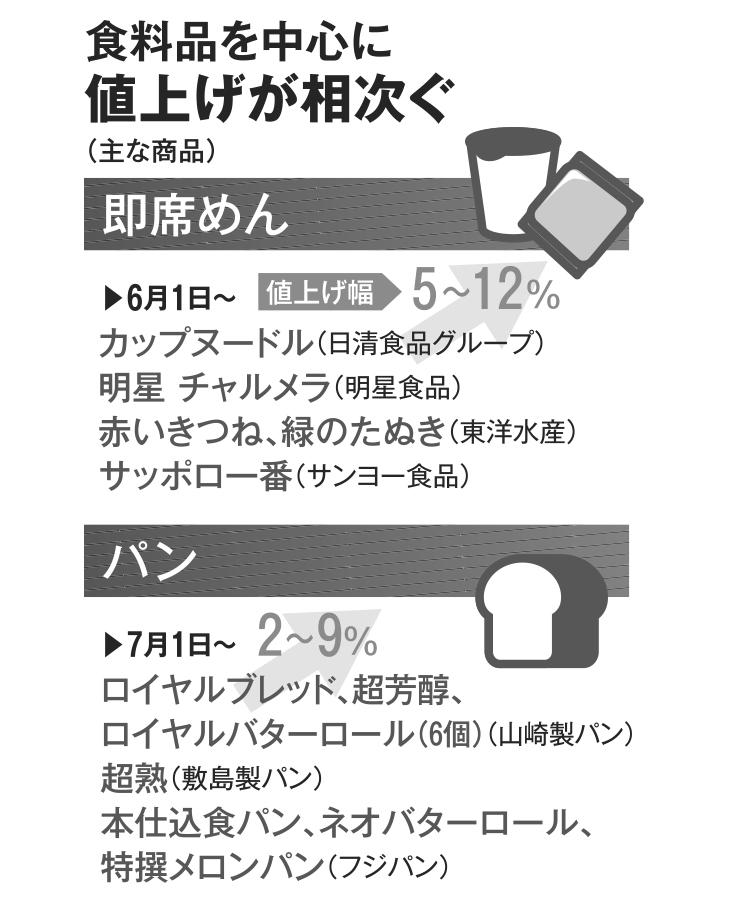

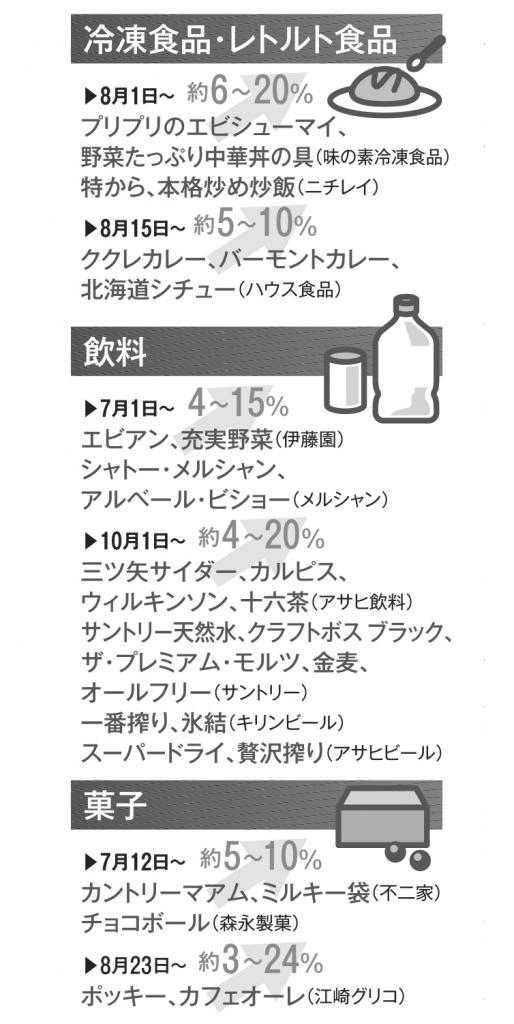

実際に3%の物価上昇が1年続くと、星野さんの試算では単身世帯で平均5.6万円、4人家族なら平均11.5万円ほど年間の支出が増えるという。

東京都の女性(44)は、夫と子ども2人との4人暮らし。夫はコロナ禍の影響で2年前に失業した。女性はパートの日数を増やし、夫は再就職したが、トータルの手取りはかつての3分の2ほどになったという。

「今は何とか月3万円ほど貯蓄に回していますが、厳しくなってきました。上の子が来年高校に進学し、支出はさらに増えそうです。子どものためにも食費は削りたくないし、光熱費も節約には限界がある。このまま物価が上がるとどうなるか……」

消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんも懸念する。

「生鮮食品も加工品も外食も値上がりして『逃げ場』がなくなりつつあります。食品や光熱費は必須の支出で、生活に余裕がない家庭ほどダメージが大きい。今はコロナ禍の影響が続いてレジャーや外食、服飾や美容にかけるお金が減っており、表面上は問題ない家庭も多いでしょう。しかし、今後それらの支出が戻ったときに家計の収支がどうなるか。注視が必要です」

■「三つのお金」を見直す

松崎さんが生活防衛策として指南するのが、「三つのお金」の見直しとフードロス削減だ。

「無理に食費を削るのは好ましくありません。家計全体を見渡して無駄な消費を削りましょう。コンビニに寄り道してつい買ってしまうコーヒーのような『ルーティン消費』、引き落としなど支払っている意識の薄い『見えない消費』、あまり使っていないのにだらだら続けているサブスクのような『先延ばし消費』。これらは見直せば意外と節約できるうえ、削減してもストレスが少ない。また日本のフードロスの半分弱は一般家庭由来とされます。安いからと買いすぎて食材を使いきれない経験は多くの人にあるはず。買い物前に冷蔵庫の中を見直して、必要なものを買うクセをつけましょう」

(編集部・川口穣)

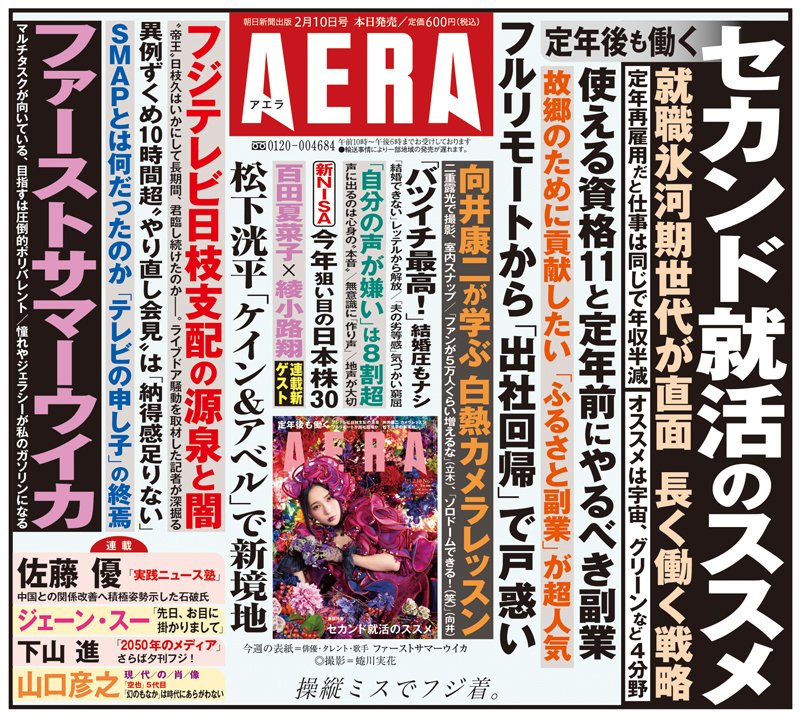

※AERA 2022年6月13日号より抜粋

>>【前編/7月以降も4504品目の値上げを予定 下がったのは「交通・通信」と「保健医療」だけ】

川口穣

川口穣