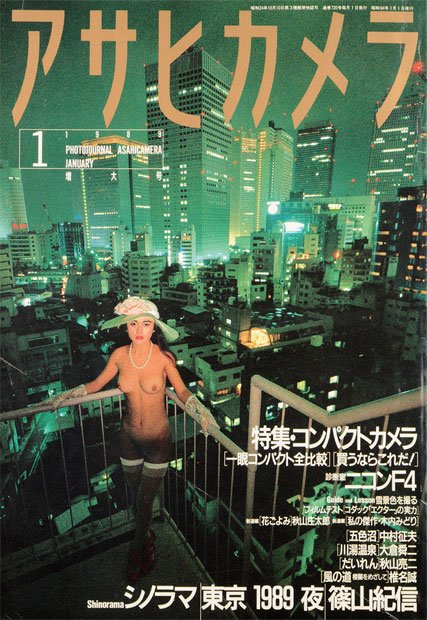

シノラマ登場!

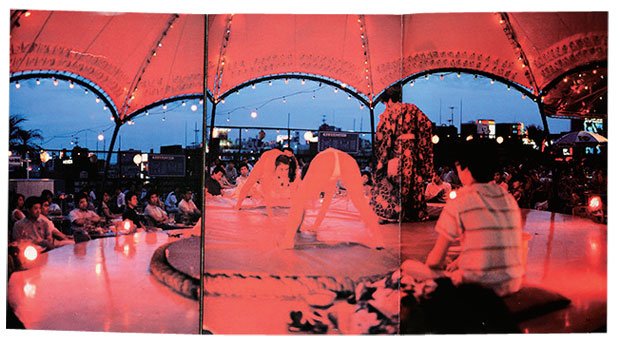

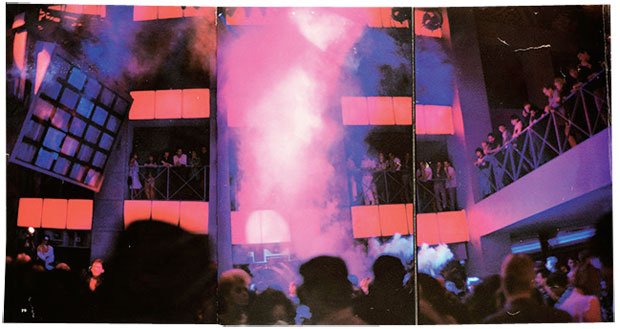

篠山紀信のシノラマが本誌に初登場したのは1985(昭和60)年9月号だった。「’85夏 東京 ニューヨーク」は、新宿のビアガーデンの「女ずもう」ショーと、磯崎新の手がけたニューヨークのディスコ「パラディウム」の熱気を、ミノルタのα-7000を3台連結してとらえた作品である。都市の風俗をこの手法で撮る理由を、篠山はこう語る。

「いまの都市の状況はいままでの撮り方ではとらえきれなくなっている。カメラの目はひとつ、人間の目はふたつ。では三つ以上の目で見たら世界はどうみえてくるか……」

シノラマというネーミングは、映画用語の「シネラマ」に篠山の名前をかけたものだ。3台の35ミリのムービーカメラを使って撮影し、それを3面のスクリーンを使って映写するシネラマは、観客の体ごと映像に引き込こむ上映法である。

篠山は写真でもこの視覚効果を求め、70年代から音楽と写真を融合させたマルチプロジェクションなどを試みていた。やがて82年にカメラを連結させて撮影する手法にいきつき、それをシノラマと命名。以降、主題を世界の都市にもとめ、85年までに「NEW YORK」「SEOUL」「TOKYO」「ROMA」の4部作を、写真集や雑誌で発表していた。

本誌では翌86年からシノラマが新年号の目玉企画として登場し、年を追うごとに撮影のスケールが精巧かつ大規模になっていった。

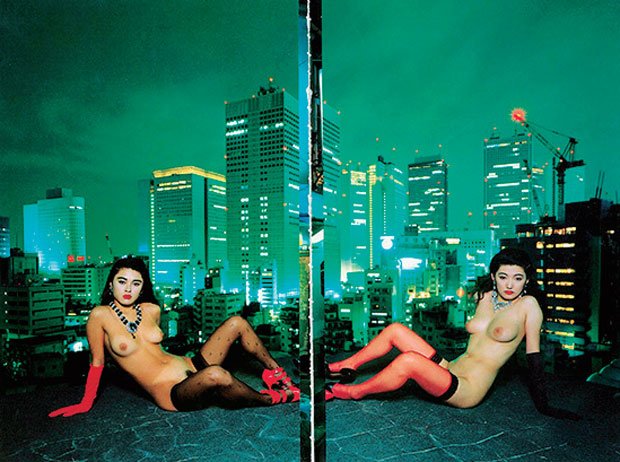

まず86年1月号掲載のローマの「貴族の館」では3台の35ミリ一眼レフを横位置に使い同時にシャッターを切り、空間的な広がりを強調。それが翌87年の「スタジオ」では1台の4×5判カメラを三脚に固定し、360度首を振って撮影した写真を連結、絵巻物的になっている。篠山はこの撮影にあたり、イメージの連続性を複雑にし、多元的な視点を獲得するために、事前に精密な絵コンテをつくって撮影にのぞんだ。本作はシノラマでの初のヌード作品でもあり、映像表現としての「『シノラマ・トリック』の完成を期し」(本誌「撮影ノート」)た意欲作だった。

さらに同年4月号の「東京千米」では、「無秩序に巨大化した都市・東京のアメーバ的状況をとらえ」ようと4台の一眼レフによって180度近い画角を得て空撮に挑んだ。88年1月号の「はつゆめ 後藤久美子」ではファンタジックな物語世界を展開して、読者の目を楽しませた。

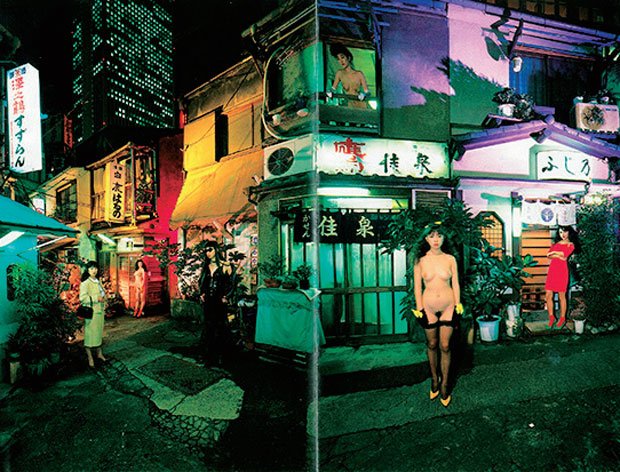

圧巻は89年と90年の1月号の「シノラマ 東京」だった。前者は東京の「夜」をテーマに開発の進む湾岸部と古い飲み屋街という対照的な風景のなかで、後者は新鋭建築家髙﨑正治による近未来的建築「結晶のいろ」を舞台に撮影されている。いずれも無表情なヌードモデルと超絶技巧的なライティング、練られた画面構成で「アメーバ的な東京」の内部を妄想的に表現したものだ。

ことに後者の舞台となった「結晶のいろ」は、法令違反によって一度も使用できず、撮影後にとり壊されている。篠山は、この幻の建築の解体現場でも撮影を行っており「TOKYO NUDE」として90年5月号で発表した。

TOKYOシリーズは92年まで続き、その間、写真集『TOKYO NUDE』(90年 朝日新聞社)や『TOKYO未来世紀』(92年 小学館)が出版されている。空前のバブル景気に沸いていたこの80年代末、シノラマは非常な速度で変容していく東京そのものを体現していた。

新しいランドスケープ

シノラマの大がかりな撮影スタイルは関心を集め、本誌には現場リポートや解説も掲載され、89年1月号には飯沢耕太郎が「TOKYO ナイトトリップ『シノラマ』がとらえた新しい都市の眺め」を、90年1月号には義江邦夫が「撮影現場から」を執筆している。そのうち飯沢は、巨大な再開発によって変貌していく東京を、近未来SF映画「ブレードランナー」や「未来世紀ブラジル」のデストピア的なイメージに重ね、シノラマは「ぼくたちの感覚を引き裂き、思考の枠組みを破砕してしまうようなアナーキーな力を潜ませた都市の眺めにこそ」ふさわしい手法だと述べた。

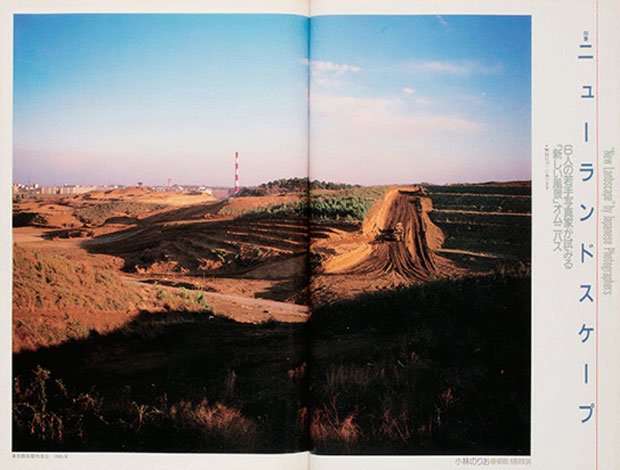

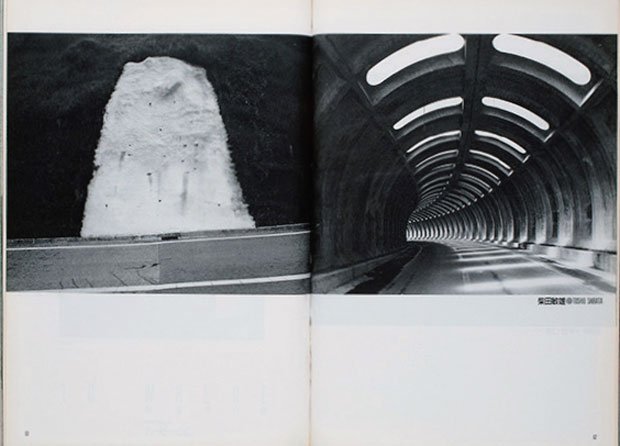

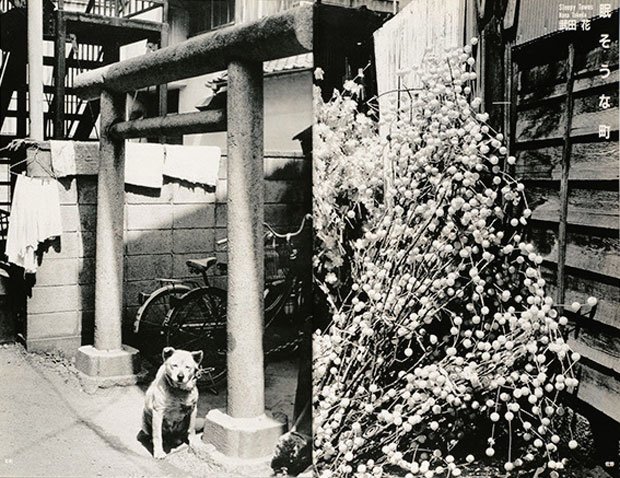

同時に、最近「変質していくTOKYOの風景に敏感に反応している」若手写真家の仕事が目立つとして宮本隆司、小林のりお、山根敏郎の名を挙げている。当時、宮本は解体中の近代建築を「つかの間の廃墟」として撮影した「建築の黙示録」や魔窟といわれた香港の「九龍城砦」などを、小林は郊外に広がるニュータウンをニュートラルにとらえたシリーズを、山根は東京湾岸の開発風景をとらえた一連のシリーズを発表していた。彼らは篠山の熱気とは異なった静かなまなざしで、変容する都市とその周辺の風景を見ていた。それは建築学的な視点による都市環境の眺め、つまりランドスケープとしての描写だった。

若手写真家のランドスケープ作品は、87年3月号「特集ニューランドスケープ」や、89年4月号での評論家の加藤哲郎による「1990年の鏡と窓」でも大きく紹介されている。前者は小林のりお、米山恭子、伊奈英次、のろまさる、谷口雅、柴田敏雄の6人が紹介され、飯沢が論考「箱庭のリアリティー 風景写真の現在」を寄せた。一方の加藤は、風景を無機質に描写する若手をニュートレンド派と呼び、6人のほか畠山直哉、築地仁、三好耕三、吉村晃(朗)、大西みつぐ、蓑田貴子、杉本博司らを挙げ、共通して「『個』と対象の関係、環境との俯瞰図的な関係」を保持していると指摘している。

興味深いことに飯沢と加藤は、ランドスケープ作品に、ふたつの同じ画像の印象をダブらせ語っている。それは人工衛星が撮影した地表の画像と、86年のチェルノブイリ原発事故のもようを知らせた電送写真である。精密で無機質な鳥瞰図と不鮮明な事故現場からの画像という、相反するイメージが若手写真家のランドスケープには同居している。それは、急速に近未来化していく東京の風景と、その果てに来るだろうカタストロフィへの予感だった。

さて、こうした作品がいかに関心を持たれ、支持されたのかは88年から96年ごろまでの木村伊兵衛写真賞(以下、木村賞)に表れている。つまり先に挙げられたなかから宮本隆司『建築の黙示録』『九龍城砦』(89年)、柴田敏雄「日本典型」(92年)、大西みつぐ「遠い夏」「周縁の町から」と小林のりお「FIRSTLIGHT」(ともに93年)、畠山直哉『LIME WORKS』「都市のマケット」(97年)が受賞者となったのである。

また、彼らの多くはギャラリーでのオリジナルプリントでの展示に力を注いでいたから、写真美術館時代にふさわしい作家でもあった。