写真産業の青春期

1962(昭和37)年6月号に、木村伊兵衛の「57台のカメラで銀座夜景を撮影する」というリポートが掲載された。

「銀座夜景」といっても、ロマンチックな思い出を語ったわけではなく、57年8月号から担当してきた「ニューフェース診断室」で取り上げたカメラやレンズについて振り返っ

たものだ。

「銀座夜景」とは、銀座4丁目の三越百貨店前から晴海通りに沿い、日比谷方面を狙って夜間にテスト撮影を行うからだ。見通しがよく、通り沿いの建物が立体チャートの代わりになるし、夜であれば季節ごとの天候や光線状態に左右されない。

この欄を担当してからの5年間の変化はまことに激しい、と木村は言う。まず晴海通りを走る自動車の量や、ネオンサインの数が飛躍的に増えた。しかし、こうした風景の変化よりも重要なのは、カメラの主流が変わったことで、「五年の間に距離連動カメラから一眼レフになり、大衆用カメラに露出計が内蔵され、近ごろではEE式になってきた」のだ。

日本のカメラメーカーが一眼レフの可能性を模索し始めたのは、50年代半ばから。それは54年に発売された、初めてクイックリターンミラーを採用したアサヒフレックスⅡ(旭光学工業)や、翌年のペンタプリズムを付けたミランダT(オリオンカメラ、後のミランダカメラ)から始まった。開発への努力は54年にレンジファインダー機の完成形、ライカM3が発表されると拍車がかかり、5年後にはニコンFとキヤノンフレックスという高級機が発売されるに至った。

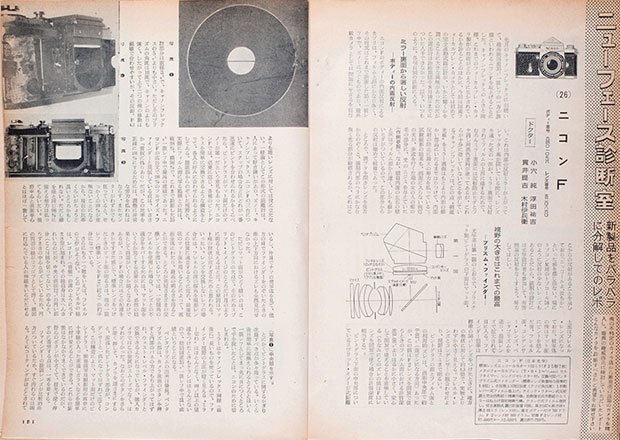

このうちニコンFは、一眼レフの代名詞的となる世界的なヒット機種に育ったことはよく知られている。ただし59年9月号の「ニューフェース診断室」では、工作精度は高いが、内面反射が多くミラーショックも大きく、デザインにも難点があると指摘している。

興味深いのは、これを読んだニコンの若手技術者が編集部に乗り込んできたことだ。木村は彼らの行為に驚きつつも、「疑問をはらすための熱心さかと思えば、却って好感が持てた」と振り返っている。また、この話とは直接関係はないが、61年5月号に掲載されているキヤノンの広告には「平均年令27才」というコピーが入っている。これは前年のフォトキナで発表した50mmF0.95のレンズを開発した技術者たちの年齢だとある。

いずれのメーカーも若い情熱によって、戦前から追いかけてきたドイツ製カメラの量と質とを猛追していた。そして工作精度の向上、自動演算装置を使った合理的な設計、徹底したコストダウンと品質管理によって輸出は急増し、その目標は手の届くところまできていたのだ。木村はこうした努力を重ねるカメラメーカーの努力を認めながらも、機材の個性、ことにレンズの味を出すように求める。「もっと各社が個性をもつべきだ。解像力だけにきゅうきゅうとなってはいけない」と、呼びかけたのである。

「第三の新人」

本誌の編集長は、60年7号に伴俊彦から小安正直に代わっている。

休刊期を除き、36(昭和11)年から本誌の編集に関わってきたこの大ベテランは、12月号の巻頭に今年の10大ニュースを挙げた。それは土門拳の『筑豊のこどもたち』(パトリア書店)の出版、第1回日本カメラショーの開催、安保反対デモへの写真家たちの参加と濱谷浩の『怒りと悲しみの記録』(河出書房新社)など関連写真集の出版、日本写真家協会による共同制作展「ここにあなたは住んでいる」の開催などである。

加えて、小安は「とくに目立ち、問題を将来に残している二つの傾向」を紹介した。それは「若い写真家たちによる“新しい写真表現”の試み」と「高級カメラの大衆化」で、後者は前節で触れたことと関連する。

また前者はテーマをより主観的に解釈して、写真家個人と世界との関係を一種のイメージとして描き出す写真家を指す。ただ、彼らが悩ましいのは、「今年のカメラ雑誌のほとんどを圧倒したといってよいほど、立派な問題作を残した。それと同時に、抽象化された画面、非常に強調された色調、そして特異な写真処理といった特徴は、アマチュアたちの間に“自分たちはついていけない”の嘆きさえ生みだし」ていたからである。

そんな写真家たちの先頭にいたのが奈良原一高だった。56年5月に2部構成の初個展「人間の土地」を開催した当時、奈良原は写真界とは縁がない、美術史を専攻する25歳の大学院生だった。つまり突然現れた新人が、こと同世代に痛烈な刺激を与えたのである。

たとえば奈良原より3歳年長の写真評論家福島辰夫は、展示から数カ月を経てもその記憶が薄れなかった。なぜなら、「あんなに時代のいぶきを全身に受けて、いきづいている写真を見たことがなかったからである。自分の世代と人生を誠実に生きている写真を見たことがなかったからである」(「カメラ」57年2月号「これからの写真家・2 青白い火花 奈良原一高」)。

この展示に刺激を受けた福島は、翌57年、同じ時代感覚を共有する若い写真家による「10人の眼」展を企画、奈良原をはじめ細江英公、石元泰博、川田喜久治、川原舜、佐藤明、丹野章、東松照明、常盤とよ子、中村正也がこれに参加した。彼らは年長の、三木淳ら集団フォトの世代とは区別されて、写真界の「第三の新人」あるいは「映像派」などと呼ばれた。

そのなかでも奈良原は一頭地抜けていた。ことに58年9月に、北海道のトラピスト修道院と和歌山の女子刑務所を撮影した、やはり2部構成の写真展「王国」によって日本写真批評家協会賞新人賞を受賞すると、世代を超えた評価を確立した。

福島と同じく、写真評論家の伊藤知巳もまた奈良原を強く支持し、「フォトアート」誌59年9月号の「今月の話題・問題」では「奈良原の存在意義は、一般に考えられている以上に重要な意味合いをもつ」と位置づけている。それは「第三の新人群と総称しても、方法意識の強烈さでは、かれの右に出るものはないと思われた」からで、常に自己の孤独な内面を見つめる奈良原は、思想を持った写真家と呼びうる希少な存在とした。伊藤は写真界の発展には、このような写真家のさらなる出現が必要だと訴えた。

伊藤がこの原稿を書いていた7月、その奈良原を含め、東松、細江、丹野、佐藤、川田はセルフエージェンシーであるVIVOを結成した。新しい写真家たちそれぞれの、経済的自立と創作の場の確保を目的とした有限会社であった。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)