大規模災害が多発している状況を踏まえ、避難所の数は年々増加していいるが、特に都市部において、ひとつの避難所あたりの収容人数が多い傾向や、指定避難所の不足が指摘されている。例えば、東京都国分寺市の一部地区では、立川断層帯地震(首都直下地震のひとつ。想定マグニチュード7・4)の際、避難してくる人の半分以上が避難所に入れない可能性があると試算している。

人が密集した空間での共同生活は感染症の危険があるため、国や自治体では「分散避難」を推奨し、避難所以外で生活する被災者支援の取り組みを強化している。

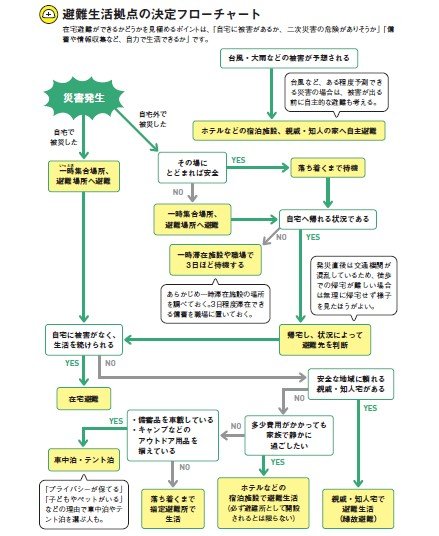

多くの人にとって第一の候補となるのが「在宅避難」だが、実際に自宅で避難生活を続けるには日頃からの準備が不可欠だ。発売されたばかりの『今さら聞けない 防災の超基本』(監修はNPO法人プラス・アーツ理事長で防災プロデューサーの永田宏和氏)では、上に掲げたフローチャートを含め、自分や家族にベストな避難先を選ぶためのポイントから、在宅避難のメリット・デメリット、在宅非難を可能にするるための備えまで、必要な情報を網羅している。

ここでは、在宅避難にまつわるノウハウを、本から引用する形で紹介したい。

***

国や自治体が推奨する「分散避難」とは、避難所以外に自宅や親戚・知人宅、ホテルなどの宿泊施設、車中やテント、水害では自宅やマンションのより高い階にある共用部分や空き部屋など、避難先を分散させることをいいます。

ベストな避難先は、被災の状況によって変わります。まずは冒頭のフローチャートで適切な避難先を決めましょう。在宅避難ができるかどうかを見極めるポイントは、「自宅に被害があるか」「二次災害の危険がありそうか」「自力で生活できるか」。

最初の二つについてはその時になってみないとわかりませんが、「地力で生活できるか」については平時からに備えにかかっています。なかでも重要なのは、以下の3つです。

① 家の中を安全な環境にしておく

② ライフラインが止まったときの準備をしておく

③ 食料品や日用品を備えておく

それぞれについて、説明しましょう。