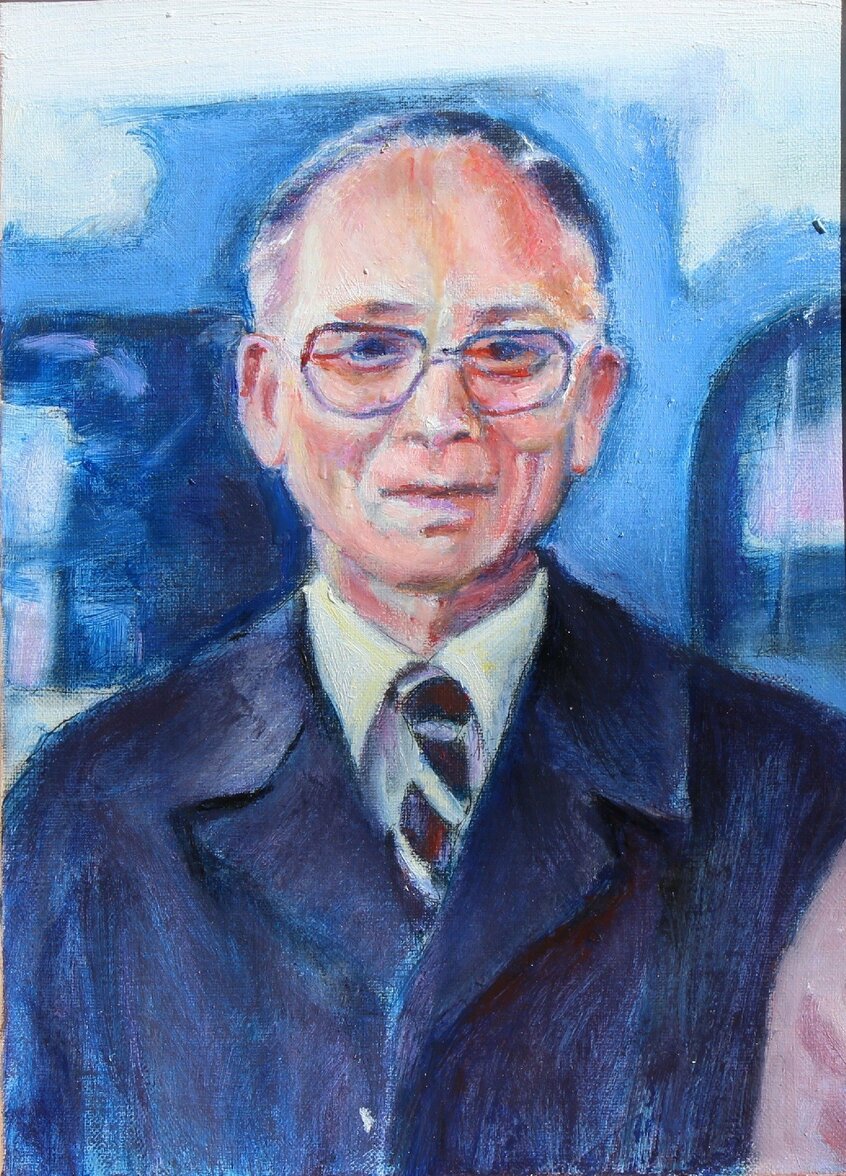

中学生の時に原爆ドームの前で父と撮った写真を基に増田さんが描いた絵

「写真と違って、絵には不思議な生命力があります。飛び出てくるような、その人が目の前にいるような気がする時があるんですよ」

ただ、両親の絵を描くことは避けてきた。父は01年に80歳で、母は14年に89歳で他界。両親から当時のことは全く聞いていなかったからだ。けれど両親はどうだったのか思いが募った。

父母の被爆者健康手帳の申請書と父の軍歴を取り寄せ、足跡をたどった。父は本土決戦に備えて北九州に配備され、終戦で広島に戻った。母は呉にいたが、焼け野原になった故郷・広島に戻ってきた。当時、父母が歩いたであろう道を歩き、写真を見ながら肖像画を完成させた。

父の背景にあった戦争

実は、父の肖像画は描くつもりがなかった。「今も父と認めていない」と複雑な想いを口にする。

父は裕福な武士の家系に生まれ、没落後も“殿様”だった。父と男の子は畳で食事をして、母は下女のように土間で家族が残した食事を食べた。借家のタンスは、父の背広ばかりだった。

実家を整理していて、中学1年の頃の“家族旅行”の写真が見つかった。旅行といっても、徒歩で市内を歩いただけ。母や子どもたちを置いて、速足で歩いた父の背中が記憶にある。取り壊される話があった原爆ドームの前で、父と二人で納まった写真が出てきた。父はトレンチコートに背広でかっこよくきめていたが、自分は兄のお下がりのダボダボの学生服だ。そんな親子写真をもとにした絵も描いた。

「あんな父になったのも、戦争や旧態依然の家庭環境が背景にあったからじゃないか」

肖像画と親子の絵を描き終えた今、そう思っている。(編集部・井上有紀子)

※AERA 2024年8月12日-19日合併号より抜粋