「会いたい人に会いに行く」は、その名の通り、AERA編集部員が「会いたい人に会いに行く」企画。今週はタイプディレクターに乱筆を何とかしたい記者が会いに行きました。

* * *

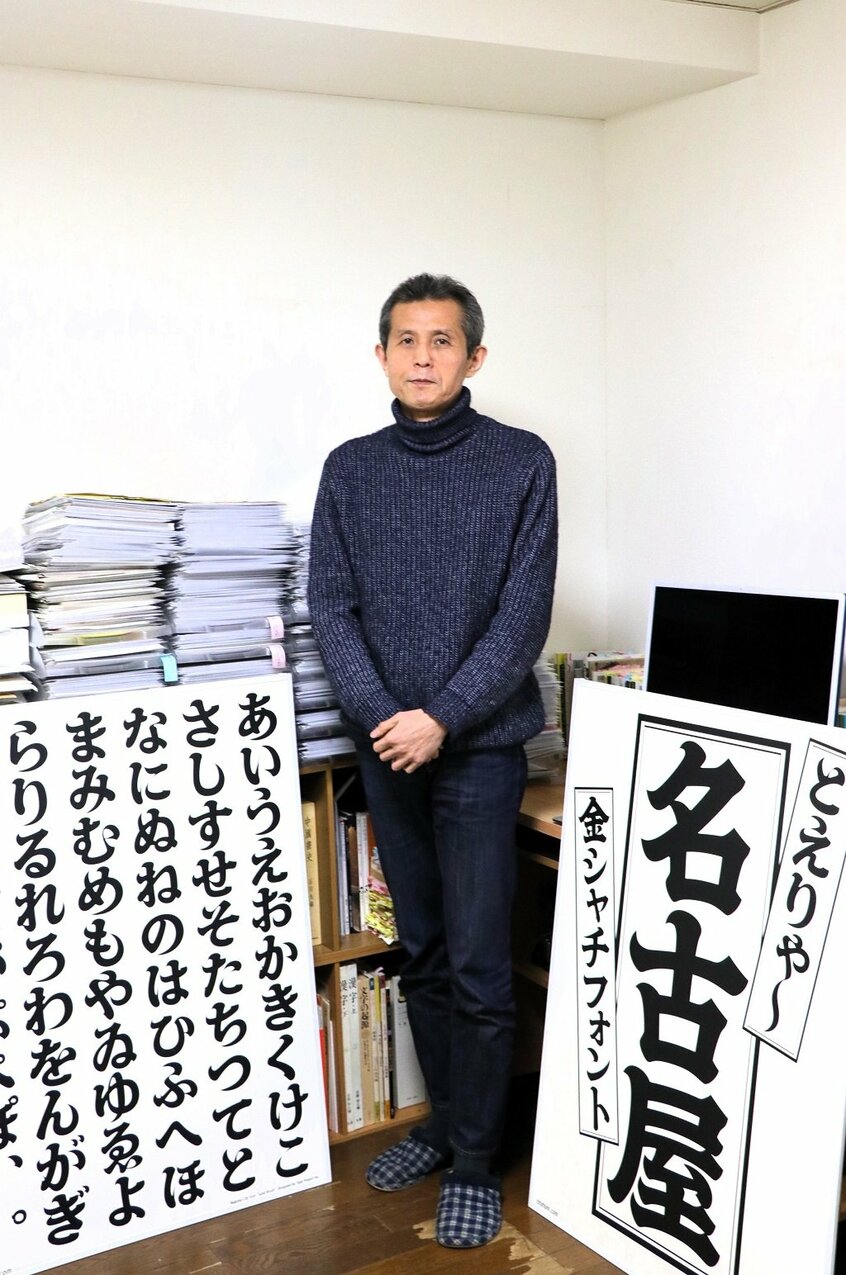

「どえりゃ〜 名古屋 金シャチフォント」

そう書かれたボードの文字は、止めやハネ、払いが特徴的で、躍動しているかのようだった。

「名古屋城の金シャチをイメージして作ったから、金シャチフォント。名古屋の都市フォントとして開発したものですよ」

そう迎えてくれたのは、タイプディレクターで、このフォントの生みの親でもある鈴木功さん(56)だ。文字に付く飾り「うろこ」はまさに、名古屋城天守閣を飾る金の鯱(しゃち)の堂々たる反り返りを見ているよう。鈴木さんが構想した「都市フォント」プロジェクトの第1弾として2009年につくり始めた書体だ。

「地域や都市の文化を取り入れ、アイデンティティーを凝縮したフォントをつくってみたいと構想したもので、地域ブランディングにも使われ始めています。金シャチフォントのあと、『濱明朝』(横浜)、『東京シティフォント』も開発しました」

フォント、つまり文字の書体デザインは、生活のあらゆる場にある。雑誌や書籍、テレビ番組のテロップ、駅の案内板、商品パッケージなど様々なところで目にする文字はどれも、誰かがデザインしたフォントが使われる。和文の実用フォントだけで数千種類に及ぶという。一方、普段文字を読むとき、書体にまで気を配ることは多くない。意識されなくても生活に根付く、文字を編む仕事。どんな思いで取り組んでいるのか聞きたくて、鈴木さんに会いに行った。

「空気がきれいとか、水がおいしいとかって言うでしょう。文字もそれと同じなんですよ。その場に適した最高の書体が使われれば、人は心地よく感じます。そんな心地よさを求めて仕事をしています」

鈴木さんは2001年、フォント制作会社タイププロジェクトを創業し独立。最初の大仕事は、デザイン誌「AXIS」の専用フォントとして手掛けたAXIS Fontの開発だった。独立前から構想し、01年に誌上でお披露目されたあと、03年に一般発売。「うろこ」がないサンセリフと言われる書体で、視認性の高さに特徴がある。開発当時、「UD(ユニバーサルデザイン)フォント」という言葉はほとんど使われていなかったという。ただ、目指した方向性は今のUDに通じるものがある。20年以上経た今も防災アプリや私鉄の案内板などに採用され、目にする機会も多い。