具体的には過去3年の賃金を中心とした変動率と前年の物価上昇率の二つを比べ、両者の上がり度合いや下がり度合いの関係で、どちらの数字で改定するかが定められている。今回の場合、物価上昇率は3.2%、賃金上昇率は3.1%だった。このように、物価が賃金を上回っていると、賃金上昇率で改定額が決まる。現役の稼ぎ具合に年金も合わせるためだ。

「目減り」が生じる構造

ここまでが第一段階で平時なら年金額は「3.1%増」で決まりとなる。しかし、ここで止まらないのが現在の改定だ。年金財政を立て直すため、年金額を抑制する第二段階の仕組みがあるからだ。ややこしい名称で恐縮だが、その名も「マクロ経済スライド」という。

第一段階で決まった上昇率から、高齢化の進展や人口の減少度合いを勘案した数値(「スライド調整率」という)を引く。スライド調整率は毎年変わり、今回は「0.4%」。3.1%から0.4%を引くと、今回の増加率「2.7%増」となる。

大幅引き上げに見えるが、物価上昇率3.2%からすると0.5%目減りしている。今回は第一・第二段階の両方で目減りを強いられた格好だ。

マクロ経済スライドは04年に導入されたが、デフレ経済のあおりをくって長らく発動できないでいた。一律に年金額を下げる措置などを取った結果、ようやく15年度に初めて発動された。しかしその後もデフレに阻まれたため、マクロ経済スライドを発動しやすくするような仕組みの改正が続いている。

マイナス分は持ち越し

そのかいあって今回は2年連続5回目の発動となった。現在のマクロ経済スライドの仕組みを図式化したのが図だ。第一段階の数字がプラスになると必ず発動される仕組み(上・中)は以前と同じ。しかし、以前ならマイナスになる部分はチャラになっていたが、今では翌年度以降に持ち越し(キャリーオーバー)となる(中)。また、第一段階の数字がマイナスの場合はマクロ経済スライドは発動されないが、スライド調整率はその全部がキャリーオーバーとなる(下)。

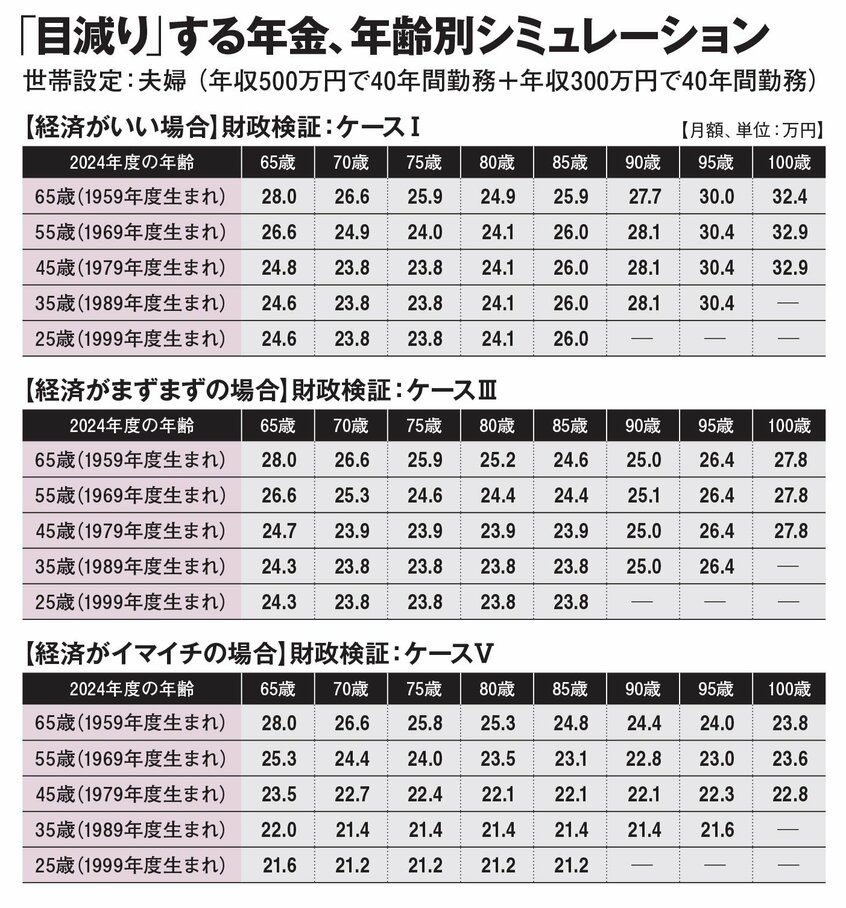

厄介なのが、このマクロ経済スライドを使った第二段階の年金抑制策は、年金財政が健全化するまで終わらないことだ。5年に一度の年金制度の健康診断、財政検証(19年)によると、今後の経済状況で違いはあるが、経済が好調な場合でも46年度まで続く。経済がよくないと、機械的な計算では50年代半ばまで続く見通しになっている。