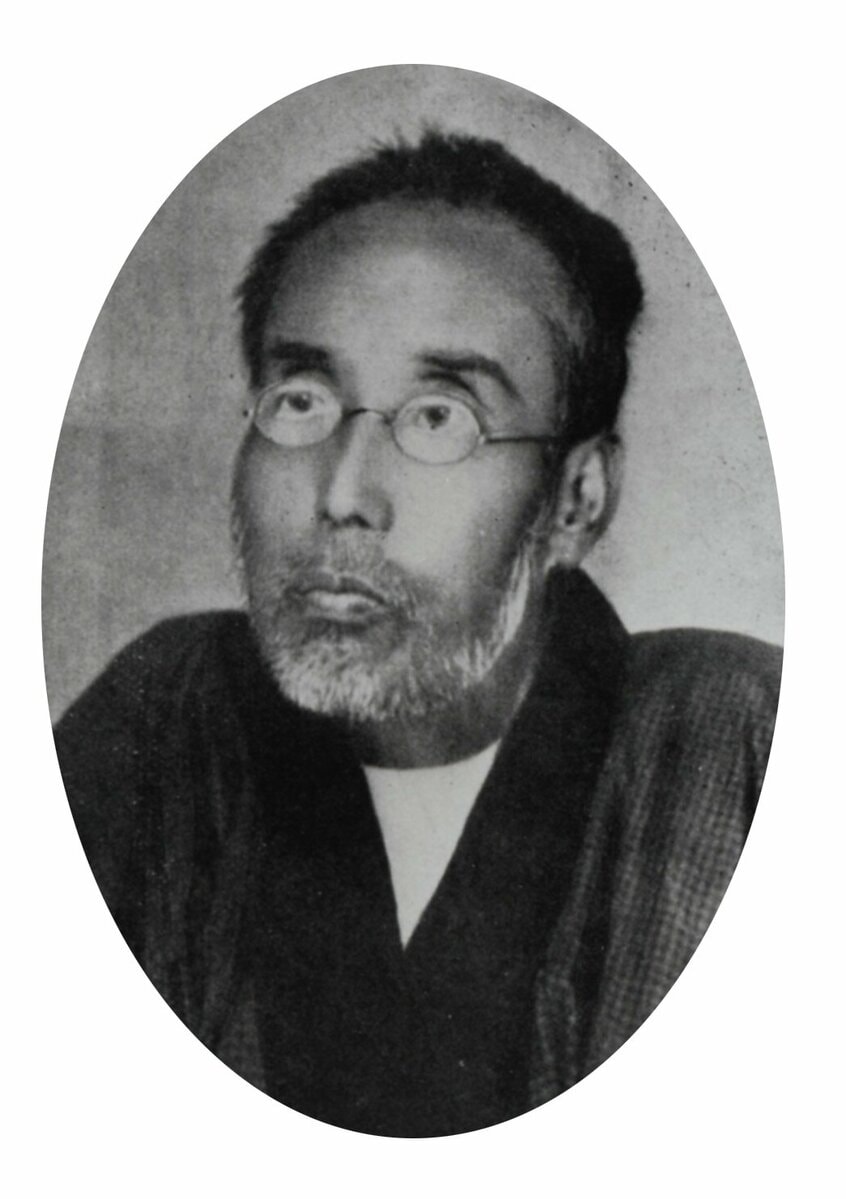

中江兆民は土佐・高知の産。黒船来航以前、1847年の生まれだから、漱石などよりは、よほど年上になる。幼少の頃に坂本龍馬に会ったという逸話も残っている。

若くしてフランス語を学び、24歳で岩倉使節団に随行、アメリカから欧州に渡ったのち、フランスに二年ほど残る。帰国後、ルソーの『社会契約論』の漢文訳『民約訳解』を刊行するなどして名をなし、後年は「東洋のルソー」とも呼ばれた。

二十七歳で東京外国語学校学長に就任するも文部省と対立してすぐに辞職。やがて自由民権運動の理論的支柱となっていく。1890年第一回衆議院議員選挙に当選。民権派の大同団結を図るも数々の裏切りにあって議員を辞職。奇人であり、切れやすい性格でもあったのだろう。八九年に発布された大日本帝国憲法が、前記の「上からの恩賜的な民権」であることに絶望したのも原因の一つだったようだ。

「昨日民権、今日国権」と呼ばれるように、90年代に入ると民権運動、立憲運動は下火になり国粋主義が台頭する。『三酔人経綸問答』で言えば、豪傑君だけが世にはびこる状態に、兆民は徐々に不機嫌になり、厭世的になっていく。

だが、冒頭記したように、喉頭癌で余命一年半と宣告を受けてから、俄然、作家、思想家としての生命力を取り戻し『一年有半』『続一年有半』を執筆する。特に『一年有半』は当時としては異例のベストセラーとなった。