それから数カ月後、サイパン島を訪れた際、ジンジャー(ショウガ科の植物)の白いつぼみを目にした。

「白は写りやすいので、月光で撮れるんじゃないか、と思った。それで、ポラロイド(インスタントフィルム)で撮影してみたんです。うっすらと陰影くらいは写るんじゃないかと思った」

露出は適当。遊び半分だった。ところが、カメラからポラロイドフィルムを取り出し、表面を覆うシートを引き剥がした瞬間、「それまでの人生で最大の衝撃を全身で受けた」。石川さんは「宇宙」を感じた。

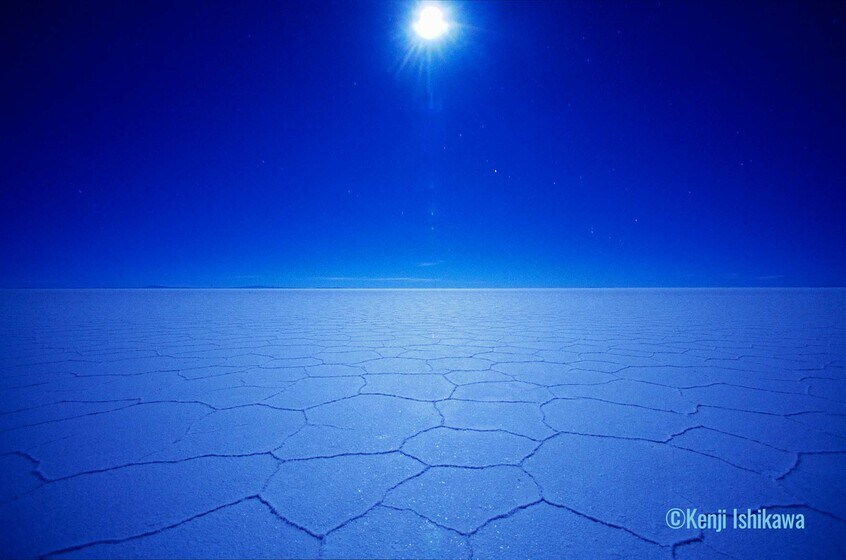

「その写真は、太陽の光に照らされたのと同じ色で写っていたんです。つぼみの先のピンク色、茎のグリーン、真っ黒なジャングルと濃紺な空。一瞬にして、太陽の光が月に反射して地球に届いていることを感じた。それから月明かりを利用して、地上で感じた宇宙を表現する、というとんでもないテーマに取り組み始めたんです」

露出は手のひらで決める

しかし、本格的に月光写真を撮り始めると、これまでのようにはいかないことを痛感した。

「夜間なので、ピント合わせひとつにしても手で合わせなければならない。しかもファインダーをのぞいても、暗くてピントが合っているか、よくわからない」

それを克服するため、道路に50メートルごとに印をつけて、目測の訓練をした。レンズのピントリングに独自の細かい距離目盛りを刻み、撮影時にはその目盛りに目測でつかんだ距離を合わせた。

露出時間でも苦労した。いくらテスト撮影を重ねても、微妙な気象条件の変化や撮影場所によって適切な露出時間が変わった。経験を積み重ね、勘に頼るしかなかった。

「例えば、ヒマラヤの標高5000メートル超えの峠で夜空を見上げると、空気が平地の半分しかないので、宇宙に近い感じで星も月も明るくギラギラ輝いている。そこで手のひらを月光に照らし、それを露出計代わりにして露出を決めるんです。手相を見るようにして、筋(しわ)がはっきりわかるからこのくらいの露出にしよう、とか」

少しでも成功率を上げるため、同じ構図で露出時間を変え、最低3回、シャッターを切る。

「それでも、現像が上がるまで撮影結果はわからないからドキドキですよ。えらいお金をかけて、アフリカまで撮影に行っても、帰るまで写っているか、定かではないですから。なので、きちんと写っていたときの快感は格別です」

夜はジャガーが出る

撮影の際、街灯などの明かりは邪魔になる。小さな街でも距離が近いと空が白く写ってしまうので、人里から離れた場所で撮影する。ただ、初期のころは夜のジャングルで撮影中、恐怖心が高まり、パニックになった。

そんなこともあって、命の危険を感じるような場所で撮影する際は、日中に現場を訪れ、どんな場所なのか、あらかじめ確認しておく。

「例えば、屋久島(鹿児島県)の森に下見なしで入ったら、すぐに自分のいる位置が全くわからなくなってしまいます。周囲はどこも同じような樹海ですから。なので、昼間に行って、要所要所で木の形をしっかりと覚えておく」