木の周囲が除雪されないことも、ヤマトゴキブリが繁殖する理由だという。

「冬、札幌の最低気温はマイナス5~10度になります。ヤマトゴキブリは幼虫で冬を越しますが、通常、昆虫は0度以下になると生きられません。ところが、円山公園はそれほど除雪されない。木の周囲が雪で覆われていることで、ギリギリ耐えしのげる気温が維持できている。ヤマトゴキブリにとって、さまざま好条件が重なった結果、円山公園で爆発的に数が増えたようです」

しかし、円山公園のゴキブリたちは、外に生息域を広げられない理由を抱えている。

西野さんが説明する。

「円山公園のヤマトゴキブリは『ラブルベニア』という菌類に汚染されていて、秋口になるとバタバタと死んでいくんです」

公園に封じ込められたゴキブリたち

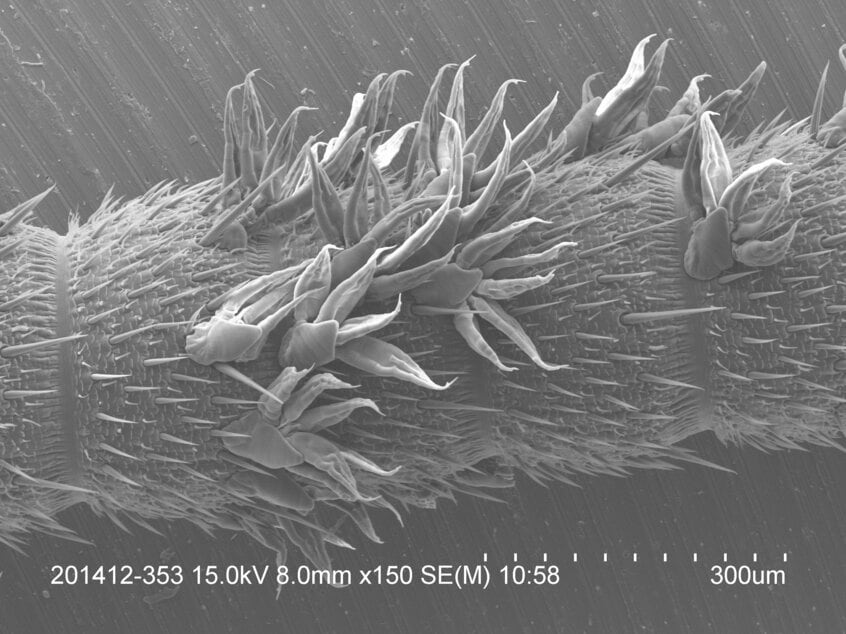

昆虫に寄生する菌類といえば漢方薬などの材料に使われる「冬虫夏草」が有名だが、ラブルベニアの一種はヤマトゴキブリの触角に寄生する。寄生された触角はどんどん短くなり、ゴキブリは餌やメスを探すことが困難になって、やがて死んでしまうのだ。

「ラブルベニアに完全に侵されてしまうと、動きがヨタヨタになって、見ていてもかわいそうな状態になります」

集団性があるゴキブリは、触角を触れ合わせることで、仲間とコミュニケーションを図る。その接触を通じて、ラブルベニアは集団の中に広まっていく。「聖域」の生息密度が高いことが、ラブルベニアがまん延しやすい原因になっているという。

「自然界のヤマトゴキブリがラブルベニアに感染していることはほとんどないらしいのですが、円山公園の個体はほぼすべて感染しています。なので、寿命をまっとうできず、人間だと30、40代で死んでしまう感じです」

西野さんは3年ほど前からヤマトゴキブリを使って研究をしているが、元気そうな個体を採集してきても、1~2週間で触角がラブルベニアに覆われてしまい、次々に死んでしまうのだという。

「ゴキブリを使う研究者としては、なんとかラブルベニアのまん延を防ぎたいのですが、なかなか難しい」

様々な条件が重なることで維持されている、ゴキブリたちの「聖域」。これからも北海道の人たちは、あたたかく見守っていくのだろう。

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ キャンプ場や山に潜む手ごわい「マダニ」と「ヤマビル」 記者も“絶叫”したかみつきの恐怖