この結果、リスクが最も高い地域の保険料は、最も低い地域の約1.2倍の水準になるという。

同様に、2等地は同約2%値下がりする一方、3等地は同約1%、4等地は同約5%、それぞれ値上がりする。

気になるのは自分が住む地域がどの区分にあたるかだ。同機構のサイトに設けられた専用のページ(https://www.giroj.or.jp/ratemaking/fire/touchi/)で検索すると、市区町村ごとの区分が分かる。

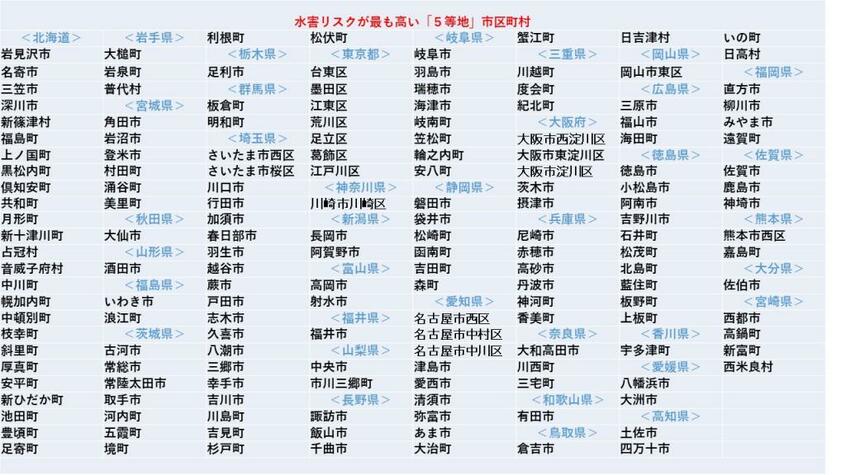

これを使って全国の市区町村を調べたところ、リスクが最も高い5等地は川崎市川崎区や名古屋市中村区、大阪市淀川区など166で、全体の約9%を占めた(上の表)。

とくに北海道や埼玉県は5等地とされた市区町村の数が多い。一方、青森や千葉、京都、山口、鹿児島、沖縄など、5等地のない府県もあった。

東京23区でも、墨田区や江戸川区などが5等地だったのに対し、新宿区や世田谷区などは1等地と、差がついた。

なお、5等地よりもリスクが下がる4等地の割合も全体の約9%だった。さらに3等地は約24%、2等地は約36%、1等地は約22%で、リスクが低いと位置づけられた市区町村のほうが、数は多い。

とはいえ「リスクが低い」地域に区分けされたところでも、絶対に水害が起きないわけではない。あくまでほかの市区町村に比べてリスクが相対的に低いという意味だ。反対に、リスクが高い市区町村だといわれたからといって、必ず水害が起きるというわけでもない。実際の保険料も、保険会社や契約によってそれぞれ異なる。

豪雨や洪水の多い夏場を迎える。備えのひとつとして、サイトも参考にしてみてはどうか。

(AERA dot.編集部・池田正史)