![週刊朝日ムック「高齢者ホーム 2020」から引用。高齢者住宅情報センター大阪センター長・米沢なな子さん監修のもと、一般的な例として紹介している。「自立向けホーム」とは介護が必要なく、最低限身の回りのことを自分でできる人向けのホーム。「介護」はホームが介護サービスを提供しているかどうか。「終(つい)のすみか」は介護度が重くなっても安心して住み続けられるかどうか。「おおよその費用」の[入]は入居金、[敷]は敷金、[月]は月額を示す(AERA 2020年2月17日号より)](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/5/5/754mw/img_55807fa8527ace9dcc70992f561f8f24168033.jpg)

高齢化が進む一方で、介護施設の倒産が相次いでいる。慢性的な介護人材不足や介護報酬の縮小などが経営を圧迫しているという。AERA 2020年2月17日号では「倒産寸前の事業所を見極める“限界介護施設”七つのサイン」を紹介する。

【入居金が数千万円かかる場合も!? 高齢者向け施設の種類と特徴の一覧表はこちら】

* * *

17年の老人福祉法改正に伴い、21年4月1日以降の新規入居者については、入居一時金の保全措置を行うことがすべての有料老人ホームに義務づけられている。保全措置とは、倒産した際に入居一時金の償却期間に応じて最大500万円までを返還できるように資金を確保するというものだ。

また、公益社団法人の全国有料老人ホーム協会は「入居者生活保証制度」を設けている。事業者の倒産などに見舞われた場合に、最大500万円の保証金を同協会が入居者に支払うというものだ。入居一時金の償却有無に関係なく保証されるのがメリットだが、同協会に所属しているすべての事業者がこの制度を利用しているわけではない。

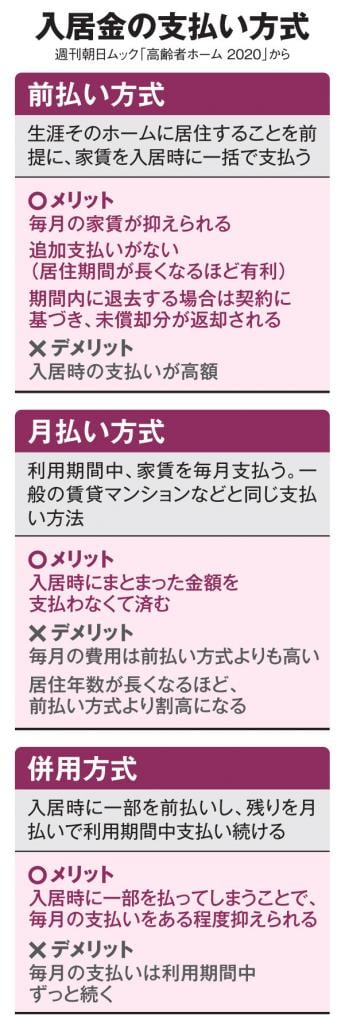

いずれにせよ、将来的に老人ホームなどへの入居を考えるなら、施設の種類や特徴、おおよその費用などについて知っておくべきだ。別表は週刊朝日ムック「高齢者ホーム 2020」から主な施設を分類したもので、入居金がかからない施設もあれば、数千万円かかるところもある。介護サービスも施設内のスタッフが行うのか外部のサービスに委託するのかなど、それぞれ異なる。一般的な例として挙げたが、各施設や運営事業者のホームページなどで細かく確認したほうがよい。

すでに入居済みの場合やその家族にとっても、入居施設の経営が傾き始めたら、いち早く転居を検討したいはずだ。

介護・福祉コンサルタントの高山善文さん(53)さんは施設の運営難を示唆する予兆として、(1)スーツ姿の見学者が目立つ、(2)派遣社員の比率が高い、(3)入居率が低下している、(4)食事の質が下がった、(5)外国人の職員が増えた、(6)ホームページが更新されない、(7)設備や機器の修理や買い替えに消極的、といった七つのポイントを挙げる。

(1)については、M&A(経営難の施設に対する買収)やファクタリング(売掛金の転売による資金調達)に関わる人たちが出入りしている可能性が考えられる。経営が苦しくなると、(4)も顕著になる。(5)は特殊技能を有する外国人ではなく、人件費の削減を目的に経験の有無を問わず集めた人たちのこと、と高山さんは指摘する。

(2)や(3)、(7)については、先の社会福祉法人ライトでも確認できた現象だ。施設を見学する際には、派遣社員の比率や入居率についてきちんと質問し、曖昧な回答をする場合は怪しいと思ったほうが無難だ。(6)についても、手間と費用を惜しんでいる証拠といえよう。