読者アンケートから見えたうつ病の診断を受けたきっかけ、実践する予防策や再発防止法とは。AERA 2019年10月14日号に掲載された記事を紹介する。

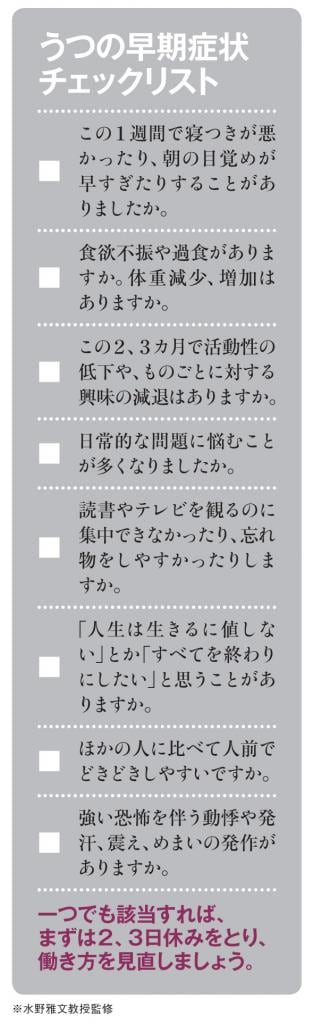

【チェックしてみよう!】うつの早期症状チェックリストはこちら

* * *

9月半ばからAERAのネット会員に実施したうつに関するアンケートには、約2週間で70件近くの回答が寄せられた。

うつ病や適応障害などの診断を受けた人が発症のきっかけとして主に挙げたのは、過重労働や昇進、パワハラなど職場のストレスだ。ほかに、「就職活動」「夫の不貞行為」「親しい人の自死」「失恋」「ADHD(注意欠如・多動症)の二次障害」「人身事故の目撃」などもあった。

体調が悪化し、職場や学校に行けなくなる段階で、受診に至るケースが目立つ。

「休日出勤時、職場の門の手前で足が動かなくなった」

「朝起きられず、涙が止まらなくなり、これはまずいと思い、自分で電話して病院へ行った」

「体調が悪く電車に乗れなくなった」

約20年前、出版社に勤務していた40代女性は、ランチから会社に戻る途中、横断歩道の真ん中で突然、身動きできなくなった。「家にも会社にも戻りたくない」。その場に座り込みたい衝動にかられた。

この経験と過労のストレスを産業医に伝えると、すぐに専門医にかかるよう勧められた。

専門医は約20分間の初診で「軽症うつ病」と診断。睡眠剤、抗うつ剤、抗不安剤を処方した。抗うつ剤は間もなく処方されなくなったが、睡眠剤と抗不安剤の投薬は10年近く続いた。

「このままだと、私は一生薬漬けになる」

女性はうつに関する情報を集め、「自分の症状程度なら、気の持ちようを意識して変えることで回復できる」と判断。自主的に通院をやめた。薬の服用に関しては本来、医師の指導に従うべきだが、女性は医師への不信もあり自分の判断で徐々に服用を減らしたという。数年たった今も症状は落ち着いている。

信頼できる医師に巡り合えるかどうかは大事なポイントだ。アンケートでは、受診によって休養に迷いがなくなったり、業務の見直しが図れるようになったりして好転したとの声がある半面、投薬治療には複雑な思いも浮かぶ。