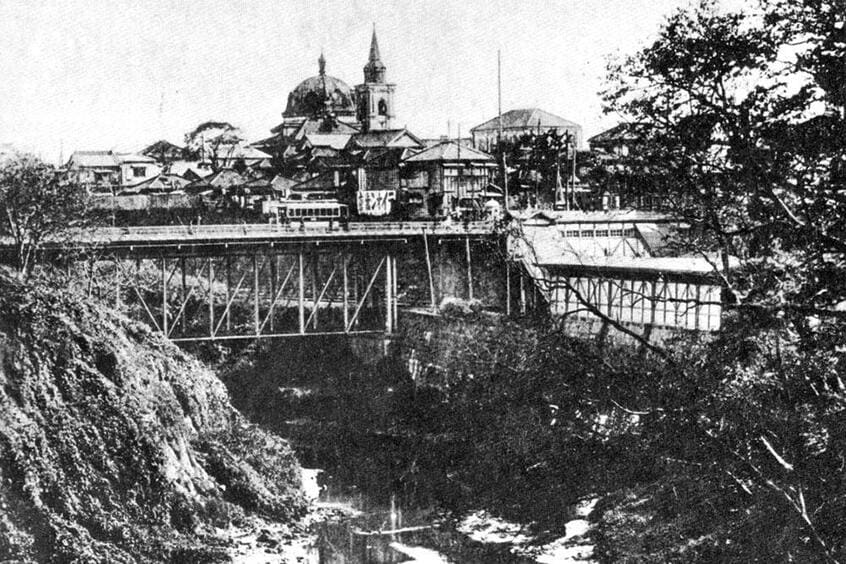

都電作家として著名だった故・林順信氏がコレクションされて、筆者が譲り受けた絵はがきを見ると、甲武鉄道御茶ノ水駅は明大通りを渡った西側、現在の交番の下に位置していた。路面電車が走るお茶の水橋の背景には、橋と同時期の1891年に竣工したニコライ堂(東京復活大聖堂)のドームが写っている。

1905年に発行された「外濠電車唱歌」には、お茶の水橋からの眺望がこう唄われていた。

數丈(すじょう)も高き橋の上(へ)に

立ちて東し(ひがし)を眺むれば

神田、浅草、日本橋

下谷、本所も唯(ただ)一目

■第二次大戦中に廃止に

外濠線を経営した東京電気鉄道は東京鉄道会社を経て、1911年に東京市電となり、1943年以降東京都電となった。

錦町線は外濠線の本線だったが、1923年の関東大震災でお茶の水橋が罹災して神田川を渡れなくなった。これに代わって錦町河岸~神保町~水道橋を結ぶ水道橋線が利便性で勝るようになり、錦町河岸~御茶ノ水で折り返し運転する閑散線区に凋落していった。1929年に「臨」22系統、1936年では「特」13系統として同区間で運転されていた。

第二次大戦の戦局が悪化して、不要不急な閑散路線の整理が始まると、この線も俎上(そじょう)に上がり、1944年5月4日に廃止されてしまった。先人の記述を参考にすると、運行車両は三田車庫配置の小型四輪単車400型が充当され、日中は二両でこの短区間を交互運転していたそうだ。

工事の進捗により、補修の妨げとなる軌道遺構は撤去されることになるだろう。だが、昭和初期の貴重な鉄道遺構として、軌道の一部分でも展示保存されることを希望してやまない。

■撮影:2020年1月29日

◯諸河 久(もろかわ・ひさし)

1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経て「フリーカメラマンに。著書に「都電の消えた街」(大正出版)、「モノクロームの私鉄原風景」(交通新聞社)など。2019年11月に「モノクロームの軽便鉄道」をイカロス出版から上梓した。