映画監督の大林宣彦さんが4月10日、肺がんのため死去した。享年82。その日は、新型コロナウイルスの影響で延期されたものの、遺作「海辺の映画館─キネマの玉手箱」の公開が当初予定されていた日だった。

1938年、広島県尾道市生まれ。77年、「HOUSE/ハウス」で商業監督としてデビュー。尾道三部作や「異人たちとの夏」「青春デンデケデケデケ」など多くの作品を手がけた。2016年8月、「花筐/HANAGATAMI」のクランクイン前にステージ4の肺がんが判明。抗がん剤治療を受けながら完成させた映画の公開時、車椅子ではあるが、本誌「黒澤明作品」特集の取材に快く応じてくれた。

「『姿三四郎』を見た時は5歳。僕自身、映画を見るよりも前にこしらえていたから作り手同士(の目線)として見ていたんです。この人の作り方は僕にそっくりで大人だからうまいなというふうに(笑)」

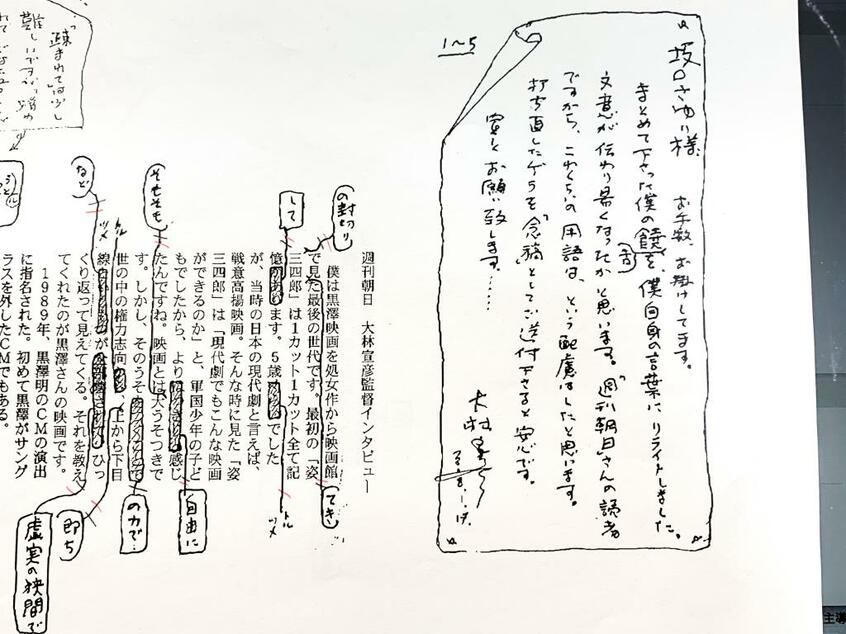

幼少期から「撮影」に親しんでいたユーモアを交え、黒澤映画の体験や黒澤明を演出したCM制作時のエピソードをたっぷりと語った。聞けば聞くだけ答えてくださる。気づけば取材時間は1時間40分を超えていた。最後の温かな握手は今も忘れない。そして、その校正紙もまた、筆者の宝物だ。戻された原稿に書かれたコメントは、監督自らが描いた巻紙の枠の中に書いてあるという趣向。

「お手数、お掛けしてます。まとめて下さった僕の饒舌を、僕自身の言葉にリライトしました。(略)『週刊朝日』さんの読者ですから、これくらいの用語は、という配慮はしたと思います」

校正一つでも相手を楽しませる監督の遊び心に驚かされると同時に、ライターにも媒体にも配慮した文言。愛情を感じずにはいられなかった。

「海辺の映画館」の奥山和由プロデューサーは、「人間は手のつけようのないことをやる連中だけど、それでも人生は美しい。生きていること、生きることの素晴らしさを訴え続けてきたのが大林監督」と語る。

「この映画を体験してくれた人たちが、映画の温度を体のどこかに残して語りついでくれれば、映画の神髄の一つを大林さんが遺していった、と言えるのではないか。『海辺の映画館』は、映画というものを信じていた大林さんにしか作れない映画だと思います」

遺作は近日公開で調整中。(ライター・坂口さゆり)

※週刊朝日 2020年4月24日号