テクノロジーが著しい進化を遂げる中、ITやAIなどの技術を駆使した創造的な活動は、社会にどんな価値を生み出せるのだろうか。伝統と未来が交わる清⽔寺を舞台に、識者が語り合った。

*本記事は、2024年12月14日に開催されたイベント当日のクロストークの内容を編集して掲載しています。

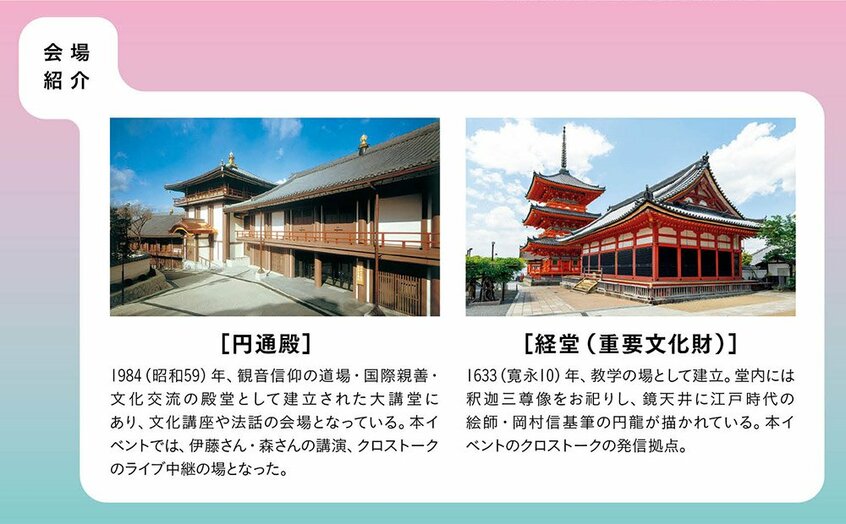

音楽革命を巻き起こした「初音ミク」の生みの親・伊藤博之さん、1200年以上に亘って人々の心に寄り添い続ける「清水寺」の歴史と文化の語り部・森清顕さん、AI研究のパイオニア・松原仁さん、人と技術をつなぐ教育工学の旗手・大場みち子さん、好奇心の翼で世界を駆け巡る春香クリスティーンさん。異彩を放つ5人が世界遺産・清水寺の経堂(重要文化財)に集い、文化の創造と伝統の継承をテーマに語り合った。多様な文化を尊重しながら「伝統」と「未来」を交差させ、発展し続ける技術と共に、新しい価値を創造していく楽しさとは。

春香クリスティーンさん:まず伊藤さんにお伺いします。ボーカロイド・初音ミクがアニメやゲームなどと並ぶ、日本発の新たな文化として世界中から注目されています。そのアイデアはどのように生まれたのでしょうか。

伊藤博之さん(クリプトン・フューチャー・メディア株式会社):我々は音楽制作のソフトウェアを扱う企業として、人の歌声のソフトウェアも作りたいと思ったのが、初音ミク開発のきっかけです。歌声合成ソフトウェアにキャラクターという姿を付けることで人々の想像が膨らみ、より多くの創作が生まれるのではと考えました。初音ミクを使った創作の連鎖は、インターネットで繰り広げられ、国内はもとより海外にも広がりました。

春香:初音ミクを題材とした2次創作についてもライセンス方式によって許諾され、多くのクリエイターによる創造力溢れる作品が広がっていますね。

伊藤:はい、個人クリエイターによる個性豊かな創作がインターネットを介して広がりました。また、歌舞伎やアートなど異分野とも積極的にコラボレーションしてきました。このように創作の連鎖を積極的に認めることで、初音ミクが文化とも言えるようになってきました。

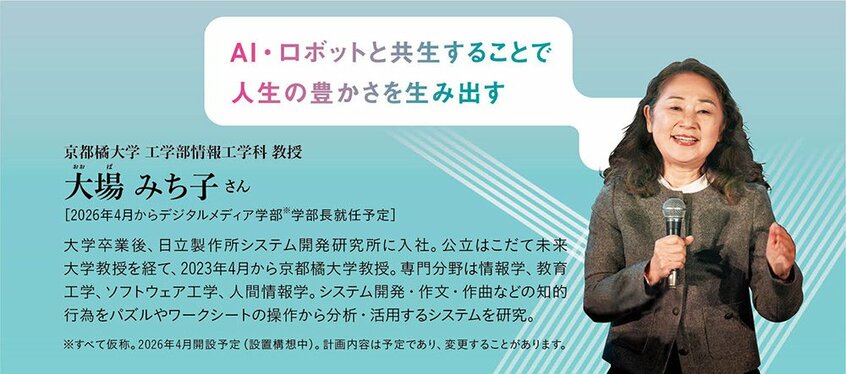

春香:大場さんは初音ミクが巻き起こした音楽革命をどう受け止めていますか?

大場みち子さん(京都橘大学):今まで物作りを遠い世界のことだと思っていた一般の人に、クリエイターになるハードルを下げ、共感・創造の連鎖につながるきっかけを与えてくれました。素晴らしいのは、著作権、使用料などの問題をクリアしたプラットフォームが確立されているので、安心して利用でき、ビジネスにもつながっていることです。

春香:松原さんはAIとさまざまな分野を掛け合わせた新しいプロジェクトに挑戦されています。そのエネルギーの源はどこにあるのでしょうか。

松原仁さん(京都橘大学):幼稚園児の時に「鉄腕アトム」のアニメを見て、天馬博士に憧れました。将来、私も鉄腕アトムのようなロボットを作りたいと思ったのが、AI研究者を志したきっかけです。AIと何かを掛け合わせるとき、私の場合は漫画、将棋、ゲーム、スポーツ、観光などの分野を渡り歩いてきました。この「何か」は自分が好きなこと、面白いと思うことを選ぶのが大事だと思います。

春香:時代が移り変わる中で、森さんは、仏教の歴史や文化の伝え方と、今のデジタル技術の発展との関わりをどう捉えていますか。

森清顕さん(清水寺):以前、「清水寺本堂の舞台は15年に1回ほど張り替えなどの修復を行う必要がある」と海外の方に話したら、「鉄筋コンクリートに変えたら?」と言われたことがありました。その方が合理的だとは思うのですが、清水寺の建物は先人が高い崖に柱をかけて大事に作ったものです。

数年前に、「レガシー」という言葉が流行りましたが、「遺産」というのは、感動の記憶でもあります。清水寺の建物を見て、「昔の人は、ここで何をしはったんやろうなあ」と想像を巡らせる。ここから見える西山に沈む夕陽は、「1000年前に清少納言も同じように見ていたのだな」と感動する。そうしたことが「この美しい情景を表現したい」と人の心を動かし、AIなどの最新技術を使った創造と表現につながるのではないでしょうか。

3人のお話とも共通していますが、クリエイティビティーには自分の体験や興味、人間の五感がますます重要になると思います。

AIの進歩で湧き上がる「人間とは、自分とは何だろう」

春香:技術の発展は止めどなく、私たちの生活を大きく変え、その先にはロボットと共生する社会が考えられます。それは楽しそうだと思う半面、人間の仕事を奪ってしまうのではないか、という心配も出てきます。

大場:部分的には、AIやロボットに置き換わる職業も出てきます。ただ、ロボットか人間かという二者択一ではなく、AI・ロボットと共生することで人のQOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)が上がっていくことを目指したいですね。例えば、介護ロボットは力が必要なお世話をサポートし、人間である介護者は相手の心に寄り添う、会話の相手になるなど、そうしたコラボレーションができれば、より良い世界につながっていくと思います。

春香:ロボットが人間のように心を持つことは可能なのでしょうか?

松原:私が子どもの頃に印象的だった鉄腕アトムのエピソードがあります。自分はロボットだから、人間が景色を見て「美しい」と思う気持ちがわからない、と鉄腕アトムが寂しそうに語る場面です。人間が美しいと思うことはわかっても、美しいと感じ取ることはできない。今のところ、ロボットも心を持てるとすればこの程度です。

1950年代の作品でこんなことを表現していたなんて手塚治虫さんはやはり天才だと思うわけですが。そこで湧いてくるのは「人間の心とは何だろう」という疑問です。「自分には心がある」と皆さん思っています。でもいくら親しい家族でも、他人の心は見えません。自分が思う「美しい」が、相手が言う「美しい」と同じかは永久にわからない。人の心は想像するしかないですよね。AIを突き詰めることは人間を追究することだと思っています。

詳しくはこちら (外部リンク)→

春香:「人間とは何か」を理解した技術開発が必要なのですね。

森:最近よく思うのは、今の世情が人間に対してAIのような完璧なものを求めている違和感です。そもそも、人は間違ったことをしますが、AIは間違ったプログラムでない限り、365日24時間正確に悪いことをせず働きます。人間は、不確実で失敗もするし、良いことも悪いこともする。でも、それら含めて人間ですよね。それを皆が了承した時点で、AIと人間の違いが明らかになる。今後、AI技術がもっと発展していく中で、人間は不確実な人間に何を求めるのか。それが面白いテーマになるのではないでしょうか。

車は足、電話は耳、そしてAIは脳を拡張させる

伊藤:人間は技術なくして生きられません。例えば、裸では寒い冬は越えられない。つまり繊維織物の技術は、生命維持のために必要です。体を保護するために肌を覆う衣料があるように、車は足の、電話は耳の延長です。そうなるとAIは脳の拡張といえます。今、人間社会は車なしでは生活できないのと同様、AIもそうなる日が訪れるでしょう。人間の一部として溶け込み、私たちは人間を拡張するためにAIを活用していくのではないかと思います。

春香:AIは、実際に人間の脳に似せて作られていると聞きました。

松原:約70年前、コンピューターを“賢く”するためにAI研究は始まりました。賢さの目標を人間とし、膨大な神経細胞が活動している人間の脳のようなネットワークをコンピューターにも搭載したらいいのでは、という素朴な発想から生まれたのがAIです。そこからディープラーニング(深層学習)へ成長しました。

春香:AIの最終目標は人間のようになることですか?

松原:すでに人間の能力を超えるものも出ています。ただ、生物か、そうでないかの違いは大きいです。AIには、人間が持つような欲求や目的がありません。また、人間がおいしいと喜ぶことは知っていても、おいしさを味わうことはできません。そうしたことに人間との違いがあり、AIが進歩するほど、その差が広がってくるのではと思います。

大場:私の場合は、生成AIで仕事量を2倍こなせるようになりました。とはいえ、依存してしまうのは怖いので、本を毎日読むようにしています。それも、AIによる音声読み上げを活用したオーディオブック。おかげで、1日に2、3冊読めるようになりました。聞きながら、電子書籍でテキストを辿ると、難しい内容でもスムーズに理解できます。新しい技術が読書を進化させ、その読書が新しいアイデアの創出につながると私は信じています。

「草木にも魂が宿る」日本流AI研究の強み

春香:次々と生まれる技術は、自発的に使ってみて、思い切り楽しむことが大事ですね。

伊藤:生成AIの登場でクリエイターの立場が弱くなるかもしれないと言われますが、私はそうは思っていません。例えば、コンピューターミュージックのクリエイターには男性が多いのが実情です。

しかし、生成AIのような簡便なツールがたくさん出てくると、老若男女を問わず、より多くの人々が使えるようになり、多様性が出て可能性が広がると思っています。AIに取って代わられるのではという危機感が先行しがちですが、価値を生み、活用していくことをおおらかに楽しめると、新しい未来が待っているのではないかと思います。

森:2024年6月にイタリアで開かれた先進7カ国首脳会議で、ローマ法王がAIをテーマにスピーチを行いました。その中で、AIの軍事利用に懸念を示されました。それを聞いて思ったのは、西洋でのAIは、あくまで人間が使う「道具」として扱われていますが、多神教の考えが根づいている日本では、ロボットは「友だち」であり、「人間のよき仲間」として受け入れられていることです。鉄腕アトムだけでなく、ドラえもんに代表されるようにロボットを主役にした漫画やアニメがたくさんあります。

AIは単なる道具で、ともすれば人間を脅かす存在なのか、そうではなく人間に寄り添う友だちのような存在なのか。今後、そうした議論が出てくるかもしれないと思います。

松原:日本のAI研究者として、森さんのお話に納得しました。確かに、西洋の名作映画の中には、AIやロボットが人間と敵対する物語の作品をよく見かけます。日本を含めた東洋では「草木にも魂が宿る」という考え方があり、これはAI研究者には心強い概念です。だったらロボットにも心があっていいじゃないか、と。

日本のアニメはロボットと仲が良いですが、そこには「人間だけが特別じゃない」という思想があります。AIやロボットを仲間として柔軟に受け入れ、自分の世界を広げるために使おうという姿勢が、今後、日本の研究の強みになると思います。

自由で寛容な社会のために「自分を軸にして考える」

春香:新しい文化を生み出せるクリエイターになるためには、どんな学びが必要なのでしょうか?

大場:私の専門はITですが、好奇心がクリエイションの出発点です。新しい物作りは一人だと時間がかかるし、くじけやすいので、よきアドバイザーを得て、仲間と一緒に歩んでいけるといいと思います。大学教員として、これからの未来を作る若い人たちが活躍できるようにサポートして道標を示していきたいです。

松原:40年間、AIに携わる中で、研究は失敗の連続でした。目標の鉄腕アトムもまだできていません。でも、くじけない、成功するまでやめない。それができることが大学の強みです。みんな好奇心を持っていると思うので、「これは勉強だから、仕事だから」ではなく、自分の興味があることを生かしてほしいです。

AIだけですごい小説が書けるとは思いませんが、クリエイションのハードルが低くなって書きやすくなるのは事実です。若い人が最新技術をうまく使って、新しいアイデアをどんどん出すことで、より良い未来を築いていけると思います。

春香:伊藤さん、森さんは大学の教育に何を期待しますか。

伊藤:生成AIなど、情報技術は非常に進歩が速く、人間を超える機能にまで発展しているものもあります。一方、深刻な犯罪がサイバー上で起きて、その使い方が問われています。この先、映像や写真を含め、デジタルの世界はフェイクだらけになる可能性があります。専門分野だけでなく、宗教、芸術、音楽、自然科学、文学、歴史、哲学など、一般教養も幅広く学んで知識や思考の引き出しを増やし、本物と偽物を見極める目を養ってほしいです。そのためにも、大学には教養教育も充実させてほしいと思います。

森:クリエイションとは生きている人間の五感、経験をカタチにすることです。これは仏教の教えにもある「自分を軸にして考える」ということに通じます。例えば、華道の作品などではない、道端に咲いている花を一輪取って、グラスに飾ったものを美しいと思うのは、自分自身の価値観です。それは、日常の生活における経験、友だちとの飲み会も失恋も、ありとあらゆることを積み重ねて築かれます。

幸い京都の大学は、近くに神社仏閣がたくさんあったり、お花やお茶の家元が集まったりしているので、感性を磨き、知識を深められる場が身近にあります。その利点を使って、人とのつながりを大事に、自由にのびのびと大学という安全な場所で「自分を軸」に色々な経験をしてほしいです。それが、いいアルゴリズムを作る力にもつながると思います。

クロストークの動画はこちら!

https://www.tachibana-u.ac.jp/culturesymphony

* * *

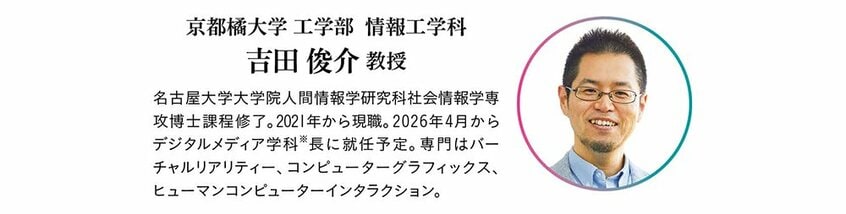

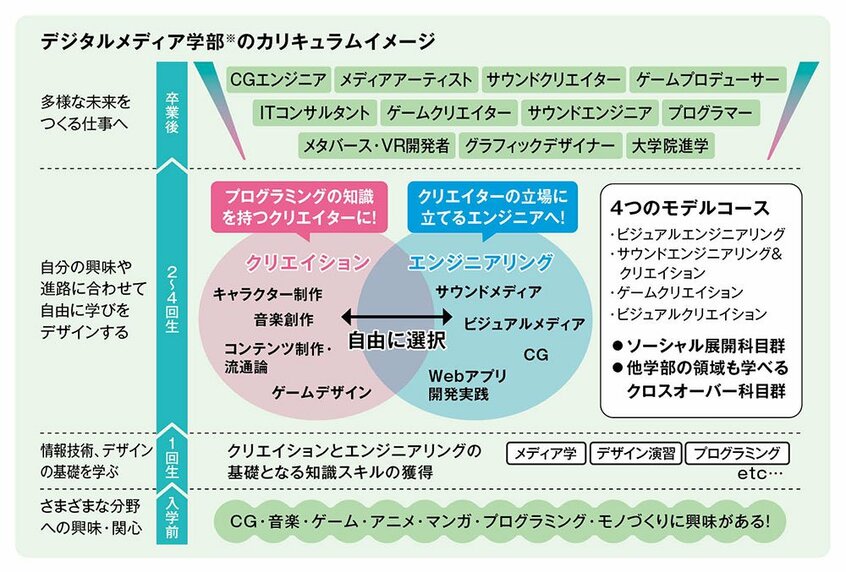

世界で人気を誇る日本のゲームやアニメ、音楽といったメディアコンテンツ。これらをさらにシンカ(進化・深化)させるには、どんな学びが必要なのか? 新設予定のデジタルメディア学部同学科※長就任予定の吉田俊介教授に聞いた。

●新学部・学科誕生へ! 詳しくはこちら →

現在は、インターネットに代表されるデジタルな社会基盤を通じて、世界中の人との交流、買い物などが日常的に行われています。この中で、現実(リアル)とデジタルの世界とが融合した、新しい社会の血液にあたるものがデジタルメディアです。

興味関心に合わせて自由に掛け合わせる学び

作り上げたコンテンツをデジタルな社会基盤で販売・流通させる時、重要になるのは、人に「どう伝えるか」をデザインする力=クリエイション。もちろん、工学的な技術=エンジニアリングも伴わなければ、ユニークなアイデアを形にできません。

デジタルメディア学部※では、エンジニア系領域とクリエイション系領域の両方を学べるカリキュラムを準備しています。1回生は、全員が情報技術とデザインの基礎を学習。その後は、卒業後の進路を見据えてAI、CG、VRなどの専門技術を習得し、クリエイションも磨きます。リアル向け、VR向け、あるいは両方が融合したものなど、リアルとデジタルの世界を行き来しながらモノづくりができる、自由で挑戦的な学びの環境をつくりたいと思います。

数学で挑む「ボス戦」をゲーム感覚で楽しもう

発展し続ける情報技術(IT)は、今後より日常的で不可欠になり、それを駆使した創造的な活動は、未来をもっと豊かに楽しくできるはずです。それには、確かな基盤技術を習得し、それを軸にさまざまな応用技術を理解できる力が求められます。

コンテンツ制作の裏側には数学の要素も登場しますが、今、苦手意識がある人も心配無用です。高校生の時は、まだ数学という「武器」で素振りをしている「レベル上げ」段階。「ボス戦」といえる大学の学びの場では、三角関数でCGを自由自在に動かす「奥義」などが次々と目に見える形で展開します。「武器」の真価を実感する学びは、大いに楽しめるはずです。

AI・ITは新しい創造の選択肢

AI・ITと共に発展するこれからの社会は、新しい希望と夢に溢れた未来です。デジタル技術で自分が何をしたいのか、社会をどのように描いていくのか、皆さんの楽しむ力を思い切り発揮してください。

※すべて仮称。2026年4月開設予定(設置構想中)。計画内容は予定であり、変更することがあります。

* * *

●新学部・学科誕生へ! 詳しくはこちら →

●新しい共通教育がスタート! 詳しくはこちら →

●「ACADEMICTERRACE(仮称)*」誕生!! 詳しくはこちら →

●「ヒトシの部屋」 詳しくはこちら →

※1 すべて仮称。2026年4月開設予定(設置構想中)。計画内容は予定であり、変更することがあります。

※2 近畿圏大学 医療系(保健・看護系統)学部の入学定員数 (出典:旺文社「2023年度用 大学の真の実力情報公開BOOK」)