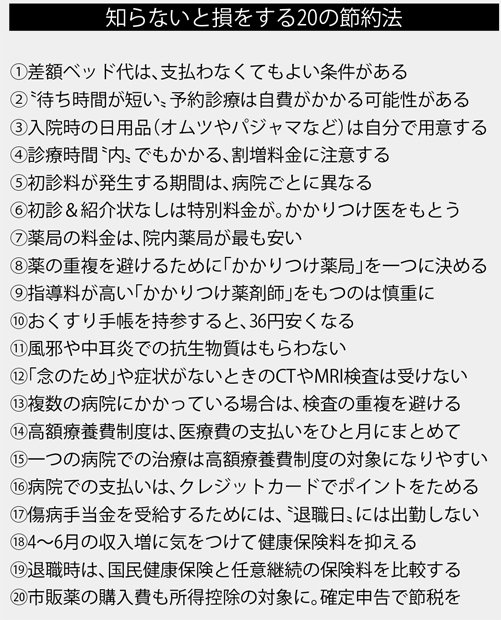

医療費の制度は、使い方を知らないと思わぬ落とし穴がある。「もらえるはずのものがもらえない」という事態にならないために、攻略法を押さえておくのも大切だ。大きな病気やけがで医療費が高額になってしまったときに使える「高額療養費制度」。1カ月の医療費が一定の金額(限度額)を超えた場合、その超過分が払い戻される。限度額は年齢や所得によって異なる。

「注意したいのは限度額割れです」と医療費に詳しいファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんは指摘する。高額療養費制度は1カ月単位。最終的に支払った治療費が同額でも、月をまたいでいると限度額を超えず、制度が使えないことがあるのだ。

例えば、入院が月をまたいだ場合、支払額が分散されて限度額に達しない。入院だけでなく、同じ薬を飲み続ける場合も、同じ月にまとめてもらったほうが制度の適用になる可能性が高い。一つの月に支払いをまとめることが肝なのだ。

●支払いは家族合算が鍵

もう一つまとめたいのが、通院する病院だ。この制度は、本人が別の病院や薬局でかかった医療費や、家族の分も合算して申請できる。ただし、70歳未満では、合算できる自己負担額は2万1千円以上という決まりがあるのだ。

「例えば、乳房再建を予定している乳がん患者が、乳腺外科と形成外科を別々の病院でかかれば、2万1千円を超えず合算できないかもしれません。でも、同じ病院で同じ日に診療を済ませれば、会計は同じですので、制度の適用を受けやすくなります」(黒田さん)

病気で働けなくなったとき、収入をカバーできるのが「傷病手当金」だ。会社員や公務員ならば、1日につき給与(標準報酬日額)の3分の2の金額を受け取れる。支給期間は最長1年6カ月間だ。

支給されるか否かは、休み方によるので覚えておきたい。連続で3日間休むと、4日目から支給が始まる。土日も含められるため、例えば土日月の3日間休めば支給対象になる。ただし、同じ日数を休んでいても、まばらに休んでいる場合は制度の対象にならない。