「朝日新聞出版の本」に関する記事一覧

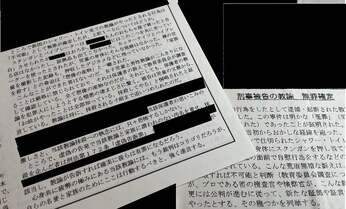

教師による「性暴力」はなぜ繰り返されるのか 朝日新聞記者が目の当たりにした“被害者たたき”の実態

教師の性暴力に苦しむ子どもたちがいる――。学校側がかたくなに事実を認めないために、必要な保護を受けられないばかりか、「被害者にも落ち度があった」と言われるなどの二次被害に苦しめられる理不尽な現実がある。事件と向き合おうとしない学校、周囲からの誹謗(ひぼう)中傷、弁護士からの揺さぶり……。子どもを傷つけられた親もまた社会から追い詰められ、声を上げることを諦めてしまう。なぜ、そんな異常な状態が放置されているのか。苦悩しながらも声を上げ続けた被害者家族の記録をまとめた『黙殺される教師の「性暴力」』(朝日新聞出版)を著した、朝日新聞の南彰記者が寄稿した。

朝日新聞名物記者が絶賛する“超実用的”文章読本 「愛国者こそ本多勝一に学ぶべき」

大学入学や新卒入社など、新たな環境に踏み出す人が多い4月。そこで課題となるのが、レポートやプレゼン資料などを作成する際に求められる文章力だろう。SNS時代となった今では、「読む人にわかりやすい文章」がより求められるが、それだけを目的に書かれた本がある。朝日新聞の伝説的記者、本多勝一氏が書いた文章読本『日本語の作文技術』(朝日新聞出版)だ。本書は、1982年の発売から版を重ね、続編である『実戦・日本語の作文技術』も合わせると累計100万部を超えるロングセラーであり、今もなお売れ続けている。なぜ刊行から40年以上たった文章読本が、今も読まれ続けているのか。本多氏と同じ朝日新聞の記者で、文章術に関する著作もある近藤康太郎氏に本書の魅力について寄稿してもらった。

特集special feature

「SNSが苦手で」 閉塞感ばかりの時代に必要なのは、独断と偏見が許される自分だけの“タイムライン”

「当時は“忙しいこと”が今よりずっと「いいこと」だったんです。たくさん仕事をかかえて精力的に働くことが美徳のように考えられていました。でも、この10年でそういう考え方が大きく変化しましたよね。自分の時間を管理するというより、自分の時間の意味を考えるようになったように感じます。発売当初から帯に『チマチマした電子アプリではまねできないyPad』なんて強気な言葉を入れて、iPadの向こうを張るような構えでやってきたんですけど、今やiPadがどうこうという話でもありません。yPadの役目もこのあたりで終わりかなと思いました」